Fokus: Wie das Geld fliesst

Wer gibt, hat die Macht

Obwohl viele in der Schweiz eine nüchterne Einstellung zu Geld haben, bedeuten hohes Einkommen und Vermögen weiter auch mehr Einfluss, in der Politik wie in der Liebe.

In der Schweiz sind es nicht wie in den USA vor allem die Gründerinnen von Unternehmen, die mächtig werden, sondern grösstenteils die Erben. | Foto: Tom Huber

Die Antwort auf die Frage, was Geld bedeutet, fällt in der Schweiz recht nüchtern aus: Für die Mehrheit ist es ein Mittel zum Zweck, etwas, das frei macht und autonom, das ermöglicht, zu tun, was einem wichtig ist. Dabei gilt auch Sparen: Viele haben von ihren Eltern die Haltung verinnerlicht, dass man nicht mehr ausgibt, als man hat.

Das ist aber nicht das Einzige, was die Soziologin Caroline Henchoz gemeinsam mit zwei Kollegen in ihrem Forschungsprojekt zur finanziellen Sozialisation von jungen Menschen festgestellt hat. Trotz der grosser Homogenität bei der Einstellung zu Geld zeichnen sich auch kulturelle Unterschiede ab: So weisen Romands dem Geld häufiger auch eine soziale Bedeutung zu als Personen aus der Deutschschweiz oder dem Tessin – und Romands sehen es zum Teil auch als Symbol von Prestige und Macht. Wem Geld dazu diene, Macht zu demonstrieren oder zu erlangen, der gehe auch anders mit finanziellen Mitteln um, so die Professorin an der Hochschule für soziale Arbeit und Gesundheit in Lausanne. Diese Leute hätten eher langfristige Schulden wie etwa Leasingverträge oder Hypotheken und auch mehr überfällige Rechnungen. Dies zeige eine Online-Befragung von knapp 1400 Personen. «Wo materielle Güter ein wichtiges Symbol des individuellen Erfolgs sind», sagt Henchoz, «ist wohl auch die Versuchung grösser, mehr zu erwerben, als man sich eigentlich leisten kann.»

Die Privilegien bleiben beim Mann

Selbst in der Liebe hat Geld mehr mit Macht zu tun, als wir uns vielleicht eingestehen wollen. So hat Henchoz für ein weiteres Forschungsprojekt rund 60 Paare zu Bedeutung und Verwendung von Geld interviewt. Sie wollte verstehen, warum das finanzielle Ungleichgewicht, das bei Geschlechtern in der Gesellschaft besteht, oft auch in der Beziehung reproduziert und aufrechterhalten wird – obwohl die meisten Paare doch Gleichberechtigung klar hochhalten. Frauen haben in der Partnerschaft meist weniger finanzielle Entscheidungsautonomie als Männer, wenn es um grosse Haushaltsausgaben geht, sie verfügen über geringere Mittel für persönliche Ausgaben und können sich schlechter für die Unwägbarkeiten der Zukunft wappnen. «Die befragten Frauen sind sich sehr wohl bewusst, dass sie nicht den gleichen wirtschaftlichen Status und dieselbe finanzielle Unabhängigkeit haben wie Männer», sagt die Soziologin. Trotzdem empfänden sie ihre Beziehung als ausgewogen und fühlten sich weder bevormundet noch dominiert.

Für ein besseres Verständnis dieses Widerspruchs muss laut Henchoz erst einmal der Kitt angeschaut werden, der gemäss heutigem Verständnis von Liebe ein Paar zusammenhält. Liebe zeige sich darin, das eigene Handeln und Denken auf das Wohl des anderen auszurichten – das Geben ist dabei die Währung. «Was genau aber sich als Beitrag eignet, um Verbundenheit mit dem anderen zu demonstrieren und zu stärken, hängt stark vom Geschlecht ab.»

Das zeigt sich besonders beim Geld: Während das Einkommen des Mannes als Beitrag an das Wohlergehen der Familie gesehen wird – und die Erwerbstätigkeit bei ihm mit den gesellschaftlichen Rollenerwartungen übereinstimmt –, gilt dies für die Frau nicht unbedingt. «In traditionelleren Familien wird die weibliche Berufstätigkeit eher als Kostenfaktor empfunden, als persönliches Bedürfnis zur Selbstverwirklichung, das die Frau daran hindert, ganz ihren häuslichen Pflichten nachzukommen», stellt Henchoz fest. Was sie an Geld nach Hause bringe, habe deshalb unabhängig von der Menge weniger Gewicht auf der Waagschale des ehelichen Austauschs als das Geld, das der Mann verdient. Auch die Haus- und Familienarbeit wiege den Beitrag des Mannes nicht auf. Neben der Erwerbstätigkeit könne sie sogar als etwas gesehen werden, das die Frau der Familie schuldet: als Dank für das Verständnis, das man ihrem Wunsch nach Erwerbstätigkeit entgegenbringt.

Wenn aber weder das von Frauen verdiente Geld noch Hausarbeit denselben Stellenwert haben wie das Einkommen des Mannes –, warum sind die befragten Paare in Henchoz’ Untersuchung trotzdem überzeugt, dass beide Beteiligten gleichermassen zur Beziehung beitragen? «Die Grosszügigkeit der Frau», stellte die Forscherin in ihren Gesprächen fest, «manifestiert sich ganz wesentlich im bewussten Einverständnis, das die Frau zu den männlichen Privilegien gibt.» Dass sie ihm also etwa zugestehe, dass er sich eher grössere Ausgaben gönne, als sie das selbst tun würde. Damit legitimiere und festige die Frau einerseits das finanzielle Machtungleichgewicht in der Beziehung –, andererseits seien die Vorrechte des Mannes so nicht eine Folge von dessen Dominanz, sondern im Gegenteil das Ergebnis weiblicher Generosität. Sie würden als freiwillig gewählt, gemeinsam vereinbart und problemlos umkehrbar wahrgenommen – und widersprächen somit auch nicht dem Ideal der Egalität. «Ein echtes Gleichgewicht hängt aber nicht einfach vom guten Willen der Paare ab», betont Henchoz. «Sondern auch stark von den politischen Massnahmen, die zur Förderung der Lohngleichheit sowie der Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben für Frauen, aber auch Männer ergriffen werden.»

Spenden heisst auch bestimmen

Geben ist auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eine wichtige Tugend – zum Beispiel beim Spenden – und geht gerne mit Einfluss zusammen. So ermöglichen Spenden zwar vieles, was sonst kaum finanzierbar wäre, sagt der Soziologe Ueli Mäder. Gleichzeitig bedeuteten sie aber auch, dass nur das gefördert wird, was die Spendenden für wichtig halten. Steuererleichterungen seien zudem ein wesentliches Nebenmotiv. Die Schweiz hat nach den USA das zweithöchste Spendenvolumen pro Kopf, wie Mäder in seinem Buch «Wie Reiche denken und lenken» schreibt. An strukturellen Ungleichheiten würde eine höhere Besteuerung der Reichsten deutlich mehr ändern als Wohltätigkeit, gibt der emeritierte Professor an der Universität Basel zu bedenken. «Das private Mäzenatentum kann den Sozialstaat ergänzen, aber nicht ersetzen.»

Ganz besonders sollten auch die Aufstiegschancen in einem Land nicht vom Geld abhängen. Demokratische Gesellschaften sind sich einig, dass alle unabhängig von der sozialen Herkunft und den finanziellen Verhältnissen der Eltern dieselben Chancen haben sollten. Dem Zugang zu Bildung kommt hier eine zentrale Rolle zu, sagt die Wirtschaftswissenschaftlerin Isabel Martínez.

Die Bildungsmobilität sei hierzulande aber unterdurchschnittlich: Kinder mit mindestens einem Elternteil mit Universitätsabschluss haben eine fünfmal höhere Wahrscheinlichkeit als Arbeiterkinder, auf ein Gymnasium zu gehen. «Trotzdem steht die Schweiz bei den Arbeitseinkommen gut da», fügt die Forscherin an. Kinder aus dem untersten Viertel der Einkommensverteilung erreichten im Schnitt die Mitte der Lohnverteilung.

«Das duale Berufsbildungssystem hat es bisher geschafft, auch Menschen mit einem Lehrabschluss eine solide finanzielle Basis und berufliche Aufstiegsmöglichkeiten zu sichern.» Geld allein sei aber nicht der entscheidende Faktor, der über Bildung entscheidet, findet die promovierte Ökonomin, die am KOF-Institut der ETH Zürich forscht. «Ebenso wichtig ist, welchen Wert die Familie der Bildung beimisst.» Da Ausbildung und Einkommen der Eltern stark korrelierten, lässt sich aber schwer entflechten, was wie grossen Einfluss hat. «Mehr Chancengleichheit ergibt nicht zuletzt auch aus liberaler Sicht Sinn», ist Martínez überzeugt. Es sei wirtschaftlich wenig effizient, wenn in erster Linie einfach jene Menschen zu Chirurginnen und Chirurgen ausgebildet würden, deren Eltern schon Medizin studiert hätten –, und nicht, wer am besten mit einem Skalpell umgehen könne, egal, ob der Vater nun Taxifahrer sei oder die Mutter Chefärztin.

Geerbtes Geld bringt auch geerbte Macht

Die grösste Ungleichheit weist die Schweiz aber bei den Vermögen auf, wie Martínez sagt. Kaum irgendwo auf der Welt ist deren Konzentration so hoch wie hier, wo beispielsweise das reichste Prozent rund 40 Prozent des Gesamtvermögens besitzt. Mit einem Forschungsteam hat die Ökonomin kürzlich untersucht, wie stark Änderungen bei der Besteuerung die zunehmende Vermögenskonzentration der vergangenen Jahrzehnte in der Schweiz verantworten – und stellte fest, dass diese nur gerade 20 bis 25 Prozent des Anstiegs erklären. Eine wichtige Rolle spielten darüber hinaus auch die lange Absenz von Kriegen und die beständige Wirtschaftspolitik des Landes – wie auch, dass die Schweiz ein attraktives Land für multinationale Unternehmen und Wohlhabende aus aller Welt sei, was natürlich ebenfalls mit der hiesigen Steuerpolitik und dem kantonalen Steuerwettbewerb zusammenhänge.

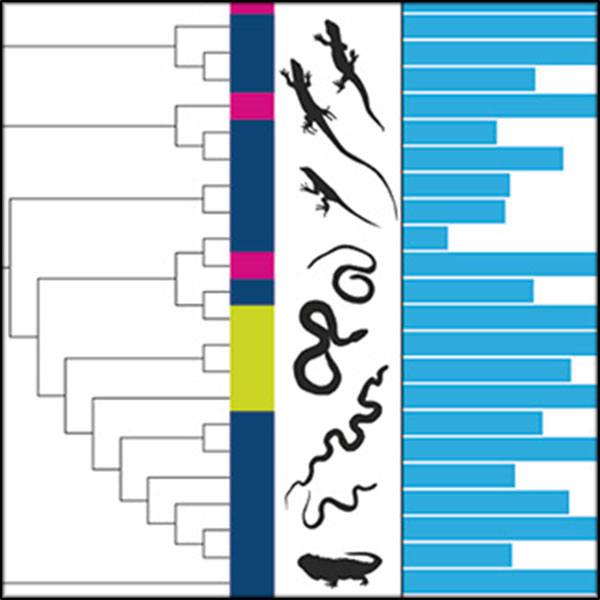

Zur zunehmenden Vermögenskonzentration dürfte aber auch die Erosion der Erbschaftssteuer beigetragen haben: Seit Ende der Neunzigerjahre haben fast alle Kantone diese für direkte Nachkommen abgeschafft, auf Bundesebene gibt es sie gar nicht erst. Vermächtnisse machen heute aber einen erheblichen Teil des Vermögens der Superreichen aus, wie Martínez betont. Gut 60 Prozent der 300 reichsten Personen sind gemäss dem Wirtschaftsmagazin Bilanz Erbinnen und Erben. In den Vereinigten Staaten dagegen haben nur gerade 30 Prozent der Forbes 400 ihr Vermögen geerbt. Dort ist die Mehrheit mit der Gründung eigener Unternehmen reich geworden.

«Eine solche Tendenz ist irgendwann nicht nur aus demokratischer Sicht bedenklich», sagt Martínez. «Schliesslich korrelieren Vermögen, Einkommen und Einflussnahme stark miteinander.» Diese Entwicklung werfe auch die Frage auf, wie innovativ eine Wirtschaft sei, in der man es nicht vorrangig mit erfolgreichen Ideen an die Spitze der Vermögensverteilung schaffe, sondern mit reichen Eltern. «Auch Erfolg in der Politik ist heute viel eher eine Frage finanzieller Mittel und eines guten Netzwerks», ergänzt Soziologe Mäder. Kampagnen zu führen und sich bei Wahlen durchzusetzen koste deutlich mehr Geld als früher, und gute Kontakte hätten viel mit der sozialen Herkunft zu tun. «Ein grosses Engagement auf kommunaler und kantonaler Ebene reicht heute als Transmissionsriemen für hohe Posten in der Politik nicht mehr aus.»

«Damit eine höhere Erbschaftssteuer etwas an den jetzigen Verhältnissen ändern würde», sagt Martínez, «müsste sie wehtun.» Politisch dürfte eine solche Steuer in der Grössenordnung von 50 Prozent auf sehr hohe Vermögen aber kaum umsetzbar sein. Und die besseren Startbedingungen von Kindern reicher Eltern würde auch sie nicht beseitigen. Möglicherweise wäre sie aber zumindest ein Signal, sich nicht mehr so stark darauf zu verlassen, dass es das Vermögen der Eltern später schon richte.