HIRNFORSCHUNG

Viele Mäusehirne für ein Autismusspektrum

Die Behandlung von Autismus ist schwierig. Dank verschiedenen Mausmodellen kommt man den vielfältigen Ursachen auf die Schliche.

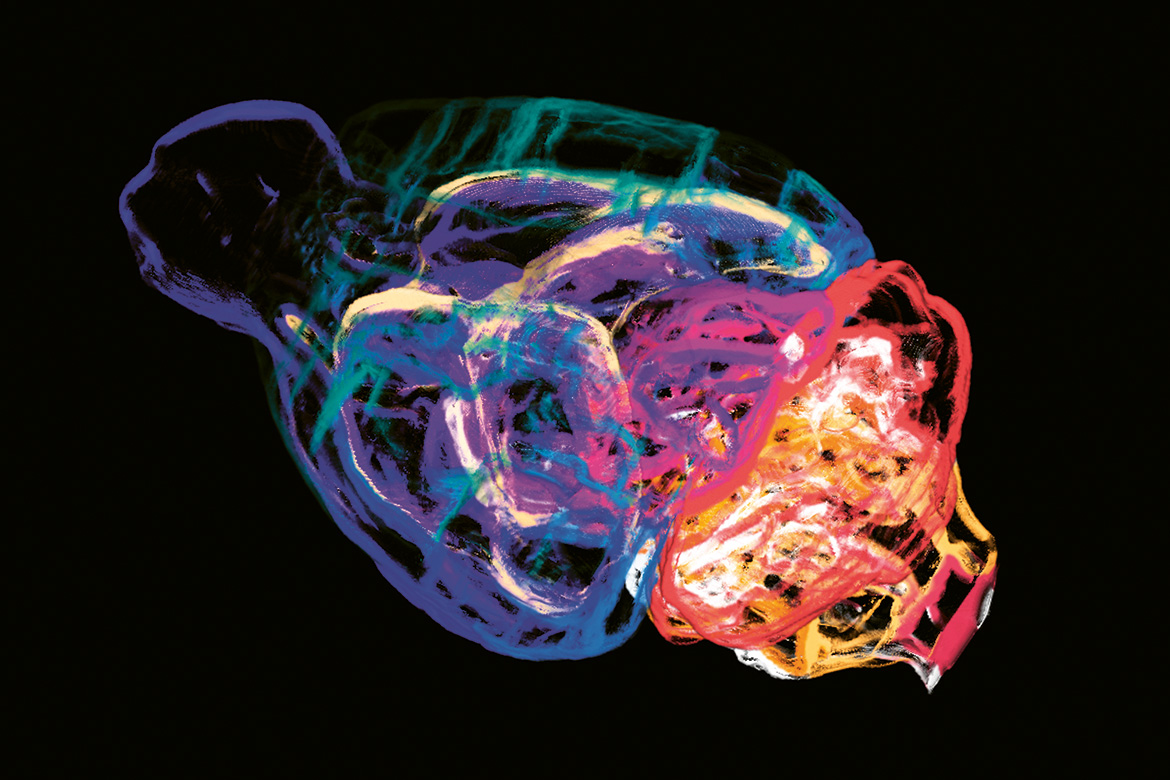

Im Gehirn «autistischer» Mäuse hat das Ruhe-Netzwerk seine natürliche Balance verloren. Künstlerische Darstellung. | Foto: zVg

Sie sehen genauso putzig aus wie ihre genetisch unveränderten Artgenossen – und doch bemerkt man Unterschiede. So interessieren sich manche der Mäuse kaum für ihresgleichen, sie gehen nicht nah an andere Tiere heran, beschnuppern sie nicht. «Andere zeigen repetitive Handlungen, putzen sich etwa viel häufiger als üblich», sagt Valerio Zerbi, Neurowissenschaftler an der EPFL. Was er beschreibt, ist das Verhalten von Mäusen, die genetisch in Richtung Autismus verändert wurden.

16 Mausmodelle, 16 verschiedene Ursachen

Wohlgemerkt: Autismus gibt es bei Mäusen nicht. Aus der Forschung am Menschen weiss man aber, dass Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) genetische Ursachen haben. Inzwischen kennt man rund 100 Gene, deren Variationen mit ASS zusammenhängen. Einige dieser Variationen konnten Forschungsteams in Mäusen quasi nachbauen. «An den Mäusen lässt sich untersuchen, was die einzelnen genetischen Veränderungen bewirken», sagt Zerbi. Er selbst untersucht den Einfluss auf bestimmte Gehirnnetzwerke. Das sind Regionen im Gehirn, die koordiniert aktiv sind, um eine Funktion zu erfüllen. Diese macht er mittels funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRT) sichtbar. So hat er jüngst geholfen, Autismus auch beim Menschen besser zu verstehen.

Dazu untersuchte er zusammen mit einem internationalen Forschungsteam das sogenannte Default Mode Network. Dieses ist in Ruhesituationen aktiv, bei uns Menschen beim Tagträumen und wenn unsere Gedanken ziellos umherwandern, bei den Mäusen etwa, wenn sie für die fMRT-Messung narkotisiert sind. Zerbi untersuchte 16 Mausmodelle – und damit 16 verschiedene Ursachen – und verglich die Ergebnisse mit jenen von unveränderten Mäusen.

Er entdeckte, dass dieses Ruhe-Netzwerk bei allen Autismus-Mausmodellen anders funktioniert als bei unveränderten Mäusen: Die Regionen des Netzwerks sind anders miteinander synchronisiert, manche Verbindungen sind gekappt. «Das Netzwerk hat quasi seine natürliche Balance verloren», erklärt Zerbi. Und zwar je nach Ursache auf unterschiedliche Weise. So taucht keine Veränderung unter den 16 Mausmodellen mehrfach auf. Zerbi konnte die Tiere aber in vier Gruppen einteilen, bei denen die Veränderungen jeweils in die gleiche Richtung gingen. «Damit haben wir das erste Mal überhaupt in der Autismusforschung eine Kausalbeziehung – also Ursache und Effekt – im Gehirn gefunden.»

Der Clou dabei: Zu diesen Erkenntnissen kam das Team nur, weil es mehrere Mausmodelle und damit mehrere Ursachen getrennt untersuchte. «Genau das muss auch die Autismusforschung am Menschen vermehrt tun», sagt Zerbi. Bisher passierte meist das Gegenteil: Forschende suchten häufig nach dem einen Unterschied zwischen neurotypischen Menschen und Autismusbetroffenen, ohne dabei die vielfältigen Ursachen für die Störung zu beachten. «Das ist der Grund, weshalb in der Vergangenheit viele Autismus-Studien ins Leere liefen», sagt Zerbi.

Bei Kontakt kein Glückshormon

Das bestätigt Camilla Bellone, Professorin am Neurocenter der Universität Genf. Auch sie erforscht ASS mithilfe von Mausmodellen, zurzeit konzentriert sie sich auf die Dopamin- Neuronen im Gehirn. Diese sind Teil des Belohnungs- und Motivationssystems. Bellone vermutet, dass gewisse Ursachen von ASS dazu führen, dass Betroffene für soziale Interaktionen nicht mit dem Glückshormon Dopamin belohnt werden: «In Mäusen können wir solche Effekte untersuchen und testen, wie sie sich aufheben lassen.» Erkenntnisse wie diese liessen sich durchaus auf den Menschen übertragen, glaubt sie – allerdings nur dann, wenn auch menschliche ASS-Betroffene ursachenspezifisch behandelt würden.

Als Negativbeispiel erzählt sie von einem Wirkstoff, der vor einigen Jahren grosse Hoffnungen weckte, dann aber zu einem Fehlschlag wurde. Der Wirkstoff wurde mit Hilfe eines einzigen Autismus-Mausmodells entwickelt und getestet. In der klinischen Studie an Menschen sollte er dann aber für alle ASSBetroffenen gleichermassen wirken. «Rückblickend ist klar, dass das nicht funktionieren konnte», sagt Bellone. Sie wünscht sich darum: Forschende inner- und ausserhalb der Klinik sollten besser miteinander kommunizieren – sodass in Zukunft Erkenntnisse aus Mäusen den Menschen auch wirklich helfen.