Fokus: Frische Blicke auf die Schule

Fakten statt Bauchgefühl für guten Unterricht

Aufwendige Studien zeigen, welche Faktoren Lernerfolge bringen. Dennoch erreichen die Erkenntnisse die Schulen eher selten. Was die Wissenschaft übers Lernen weiss und was die Schulen damit machen.

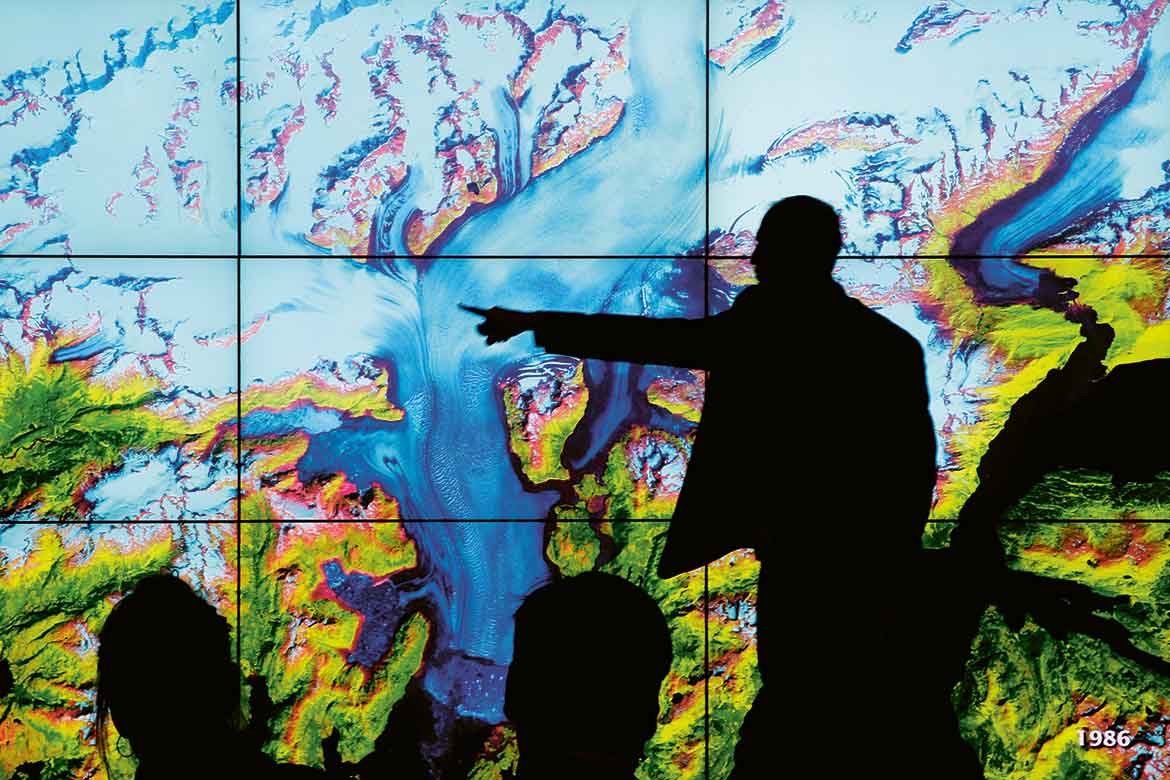

Was es braucht, damit Schülerinnen und Schüler abheben können, wurde in grossen Metastudien ziemlich klar belegt. | Bild: Nicolas Zonvi

Über Schule und Bildung wird viel geschrieben, diskutiert, gestritten. Dazu, was Schule und Unterricht leisten müssten und wie sie sein sollten, haben die meisten eine Meinung – ob Lehrpersonen, Eltern oder Politiker. Und an diesen Ansichten lässt sich häufig kaum rütteln. Immerhin haben alle dasselbe Ziel: die bestmögliche Bildung.

Hatties Monsterstudie

Darüber, wie der Schulunterricht sein muss, damit Kinder am besten lernen, hat die Bildungsforschung in den letzten Jahrzehnten zwar viele Erkenntnisse gewonnen, doch: «Diese kommen in vielen Schulzimmern noch zu wenig an», sagt Wolfgang Beywl, Bildungsforscher an der Pädagogischen Hochschule FHNW. Er beobachtet eine Kluft zwischen der Forschung und der Lehrpraxis, die von beiden Seiten schwierig zu überwinden ist. Und auch was die Politik zum Thema Bildung diskutiert, habe zu wenig mit den Erkenntnissen aus der Forschung zu tun.

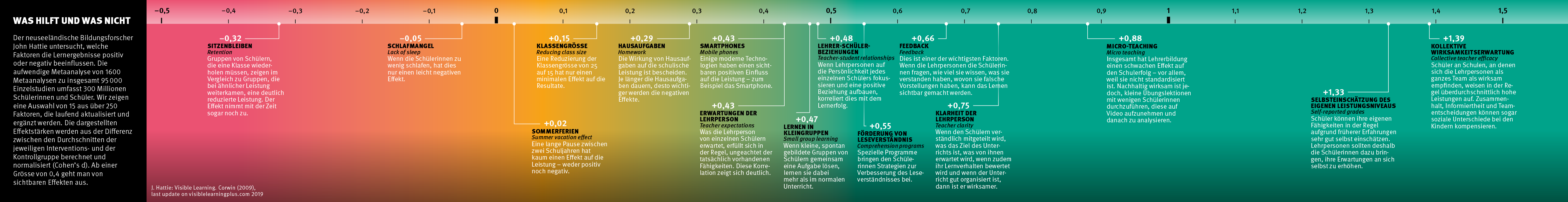

Aber der Reihe nach: Der prominente Bildungsforscher John Hattie hat sich ausgiebig damit beschäftigt, welche Faktoren den Lernerfolg der Kinder beeinflussen und wie sie das tun. Der Neuseeländer, der heute an der australischen Universität Melbourne lehrt, wertete in einer Monsterstudie alle bis dato durchgeführten englischsprachigen Studien zum Lernerfolg in der Schule aus: 800 Metaanalysen von 50 000 einzelnen Studien mit über 150 Millionen beteiligten Schülerinnen und Schülern. Das dauerte über 20 Jahre. Die Ergebnisse stellte Hattie 2009 in seinem Buch «Visible Learning» vor. «Das Buch löste damals viel aus», sagt Wolfgang Beywl, der das Werk ins Deutsche mitübersetzt hat und dessen Forschung auf Hatties Erkenntnissen aufbaut. Zum ersten Mal sprach man auch weit über die Schulen hinaus über den Lernerfolg der Kinder und was diesen ausmacht.

Hinweis zur Benutzung der interaktiven Grafik unten: Wenn Sie mit der Maus nach rechts oder links über das Bild fahren, können Sie darin navigieren.

Seither hat der neuseeländische Starforscher seine Ergebnisse immer wieder um Analysen neuerer Bildungsstudien ergänzt. Inzwischen sind über 1600 Metaanalysen von insgesamt 95 000 Studien in die Untersuchung eingeflossen. In dieser hat Hattie schliesslich über 250 Faktoren identifiziert, die das Lernen der Schüler beeinflussen – es also erschweren oder fördern –, und ermittelt, wie stark diese Einflussfaktoren sich auswirken. Solche Einflussfaktoren können etwa die Klarheit der Lehrperson, Lerntechniken, die Feedbackkultur oder Hausaufgaben sein.

Lehrperson ist entscheidend

Unter anderem bei den Hausaufgaben kamen bei dieser Analyse unerwartete Ergebnisse heraus: Laut Hattie helfen diese nämlich, zumindest in den frühen Schuljahren, den Kindern überhaupt nicht beim Lernen. Erst auf Sekundarstufe II können sie möglicherweise hilfreich sein. «Aber auch dann kommt es noch sehr darauf an, wie sie aussehen und ob die Lernenden nützliches Feedback dazu bekommen», sagt Beywl. Überraschend gering wirken sich zudem Faktoren auf den Lernerfolg aus, die generell mit den Schulstrukturen oder den Ressourcen zu tun haben. Etwa die Klassengrösse. Oder wie stark Kinder in Leistungsstufen unterteilt werden, wie Real, Sek, Untergymnasium.

Im Gegenzug hat Hattie erkannt, dass rund 100 der Erfolgsfaktoren das sogenannte Unterrichtshandeln betreffen – also Methoden und Aktionen, welche die Lehrperson im Unterricht einsetzt. Darunter befinden sich viele Faktoren, die sich sehr stark auswirken. «Damit hat Hattie empirisch klar nachgewiesen, dass das Verhalten der Lehrperson im Klassenzimmer entscheidend ist», erklärt Beywl. Und der Unterschied, den Lehrpersonen auf den Lernerfolg der Kinder ausüben können, ist beträchtlich: Rund dreissig Prozent des gesamten Lernerfolgs gehen gemäss Hattie auf deren Verhalten zurück.

Natürlich gibt es auch Hattie gegenüber Kritik. «Ihm sind einige Rechenfehler unterlaufen », sagt Bildungsforscher Beywl. Das sei aber auch kein Wunder, angesichts des ungeheuren Umfangs der analysierten Daten. So hat Hattie etwa vereinfachte Mittelwerte berechnet. Diese Fehler haben Hattie und Beywl später zusammen korrigiert.

Makel der Bildungsforschung

Die Erkenntnisse von Hattie und vielen weiteren Bildungsforschen gelangen kaum in die Praxis – also zu den Lehrpersonen und ins Klassenzimmer. Ein Grund dafür ist, dass Bildungsforschung nicht so allgemeingültig ist wie etwa naturwissenschaftliche Forschung. «Die Erfahrung zeigt, dass sich viele Studienergebnisse kaum generalisieren lassen, weil sie stark von einem bestimmten Kontext geprägt sind», sagt Stefan Wolter, Leiter der Schweizerischen Koordinationsstelle für Bildungsforschung. Das heisst: Ergebnisse aus einem Land lassen sich schlecht auf andere Länder übertragen. Dasselbe gilt manchmal schon auf der Ebene einzelner Schulen. So kann eine konkrete Massnahme, die laut Studienergebnissen an einigen Schulen gut funktioniert, an anderen Schulen komplett ineffektiv sein.

Und es gibt weitere Probleme. «Bildungsforscher können selten ein richtig sauberes Studiendesign durchführen», erklärt Wolter. Sauberes Design, das heisst: eine grosse Anzahl teilnehmender Schulklassen mit zufällig zugeteilten Gruppen und Kontrollgruppen. Bei einem Teil der Klassen würde eine Massnahme getestet, in den Kontrollklassen der Unterricht normal weitergeführt. In der Realität aber entstehen schon nur dadurch, dass Schulen freiwillig an Studien teilnehmen, anstatt zufällig ausgewählt zu werden, systematische Fehler.

Immerhin wurden in der Schweiz schon Studien mit sogenannten vergleichbaren Kontrollgruppen durchgeführt – also solchen, die sich in Merkmalen wie Alter, Geschlecht oder sozialer Herkunft nicht von der Versuchsgruppe unterscheiden. So hat etwa Urs Moser, Bildungsforscher an der Universität Zürich, einzelne solche Studien geleitet, an denen alle Schulen eines Kantons beteiligt waren.

Doch eine zufällige – und damit nicht voreingenommene – Auswahl lässt sich auf diese Weise nicht ersetzen. Die Daten könnten andere Störvariablen enthalten, weil beim Lernen so viele Einflüsse mitspielen – schon nur in welchem Quartier die Kids wohnen. «Solche ausserschulischen Faktoren können wir nie vollständig kontrollieren oder perfekt in den Daten abbilden », sagt Moser. So ist es schwierig, allgemeingültige Aussagen zu machen.

Lehrkräfte erforschen selbst

Dennoch kann von Hatties Analyse ganz Grundsätzliches gelernt werden: nämlich, dass es wichtige Einflussfaktoren für den Lernerfolg von Schulkindern gibt, welche die Lehrpersonen selbst in der Hand haben. Anstatt sich allein auf ihr Gefühl zu verlassen, könnten sie die Wirksamkeit ihres Unterrichts überprüfen, sagt Wolfgang Beywl. Und zwar, indem sie sich eine Datengrundlage schaffen, aufgrund derer sie den Unterricht systematisch verbessern können.

Wie das geht, versuchen Wolfgang Beywl und sein Forschungsteam der Lehrerschaft näherzubringen. Sie haben ein Bündel aus Instrumenten entwickelt, das sie in Anlehnung an Hattie «Lehren und Lernen sichtbar machen» nennen. Darin enthalten sind zum Beispiel Anleitungen für eine lernwirksame Feedbackkultur. Denn wie intensiv und konstruktiv Schüler im Unterricht Feedback erhalten und selbst geben, ist einer der wichtigen Faktoren, die Hattie identifiziert hat. Damit ist nicht etwa bloss ein Fragebogen am Ende des Jahres gemeint, in dem die Schüler den Lehrpersonen Noten geben. «Es geht nicht um ein rückwärts gerichtetes Feedback», sagt Kathrin Pirani, Englischlehrerin und zugleich Forscherin in der Gruppe Beywl. Sondern um die Evaluation des momentanen Lernumfelds und um sinnvolle Verbesserungen für die Zukunft.

Ein weiteres Instrument, das Lehrpersonen dabei helfen soll, ihren Unterricht zu verbessern, heisst Luuise. Der Begriff steht für «Lehrpersonen unterrichten und untersuchen integriert, sichtbar und effektiv ». Luuise leitet Lehrpersonen dabei an, konkrete Probleme aus dem eigenen Unterricht zu untersuchen, Massnahmen zu testen, die das Problem lösen sollen, und mithilfe einer Datenerhebung zu evaluieren, ob diesen Massnahmen ein positiver Effekt nachfolgt. So entstehe evidenzbasierte Unterrichtsentwicklung, sagt Pirani, die pro Jahr fünf bis sechs Lehrer- Weiterbildungen zu Luuise leitet: «Die Lehrpersonen können die Entwicklung des Unterrichts nachverfolgen und diesen gezielt danach ausrichten, was die Lernenden brauchen, um Fortschritte zu machen.»

Kaum Rückmeldungen

Doch es ist schwierig, solche Instrumente zu den Lehrpersonen zu bringen. Im Falle von Luuise stellen es die Forschenden in einem Weiterbildungskurs vor. Rund 800 Lehrpersonen haben das Verfahren bisher nutzen gelernt und zumindest teilweise an ihren Schulen weiterverbreitet. Allerdings: In der Schweiz gibt es schon nur über 40 000 Lehrkräfte in den Primarschulen. Es wird also bislang nur eine Minderheit erreicht. Die Forschenden arbeiten daran: «Wir publizieren Beiträge in Zeitschriften für Lehrende und führen Pilotprojekte an Schulen durch, um die Instrumente zu testen und weiterzuverbreiten», sagt Beywl. Zudem soll Luuise zunehmend in die Ausbildung einfliessen. Das ist an der Pädagogischen Hochschule Bern in den Fachdidaktikkursen für Englisch und Französisch bereits der Fall, weitere Fachkreise sollen folgen.

Dennoch bemerkt Wolfgang Beywl auf der schwierigen Suche nach Schulen für seine Projekte eine Kluft zwischen Forschung und Praxis. «Ich sehe in den Schulen einen wachsenden Widerwillen gegenüber Datenerhebungen.» Für ihn ist das nachvollziehbar, weil das Monitoring in den letzten zwanzig Jahren stark ausgebaut wurde, ohne dass die Schulen selbst einen Nutzen davon hatten. Denn bei gross angelegten Erhebungen wie den Pisa-Studien oder der schweizweiten Überprüfung der Grundkompetenzen ÜGK werden die Daten anonymisiert. So erfahren die Schulen nicht, wie sie abgeschnitten haben. Es werden zwar Ranglisten für Länder erstellt, aber «die Schulen erhalten überhaupt keinen Erkenntnisgewinn für ihren Aufwand», sagt Beywl.

Das bestätigt Beat A. Schwendimann vom Dachverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz LCH: «Nicht nur bei grossen externen Erhebungen wie Pisa, sondern auch bei vielen Forschungsprojekten von pädagogischen Hochschulen oder Universitäten erhalten die Schulen jeweils keine nützliche Rückmeldung.» Das müsse sich ändern. Schwendimann würde sich wünschen, dass eine zugängliche Kommunikation der Resultate schon von Anfang an als selbstverständlicher Teil von Forschungsprojekten verstanden wird. Gut vorstellen könnte er sich eine Art Punktesystem für Forschende: Punkte würde es dann nicht nur für die Publikation von Resultaten in Fachjournalen geben, sondern auch für den Wissenstransfer, etwa für Artikel in Lehrerzeitschriften, für Workshops oder das Bereitstellen von Instrumenten.

Auch Bildungsforscher Urs Moser sagt, es brauche zusätzliche Anstrengungen, um Forschung in die Schulen zu bringen und diese so dazu zu bewegen, evidenzbasiert vorzugehen. Er selbst meldet die Ergebnisse seiner Studien an die Schulen zurück, und zwar auf verschiedenen Ebenen: sowohl, wie sich die Erkenntnisse in der Schulentwicklung anwenden lassen, als auch, wie sie den Lehrkräften persönlich nützen können. Und ähnlich wie sein Kollege Beywl entwickelt er Instrumente, welche Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler direkt anwenden können, um von den Daten zu lernen. Beispielsweise die Software Mindsteps, die hilft, den Lernfortschritt sichtbar zu machen. Mosers Erfahrung: «Wenn ein Instrument leicht zugänglich und nützlich ist, haben die Lehrpersonen ein grosses Interesse daran, mit dessen Hilfe Erkenntnisse zu gewinnen.»

Politik diskutiert anderes

Einen grossen Einfluss haben zudem die Bildungsbehörden und die Politik. Dort entscheidet sich schliesslich, wie die Schule als Ganzes aussieht. Allerdings: Schulbehörden und Politik nähmen Erkenntnisse aus der Bildungsforschung zu wenig wahr, sagt Wolfgang Beywl. Stattdessen werde an den falschen Dingen herumdiskutiert. Darunter falle die ganze Strukturdebatte der letzten Jahrzehnte, zum Beispiel zu den Leistungsstufen. «Dabei wissen wir ja von Hattie, dass diese Leistungsdifferenzierung kaum einen Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler hat.» Viel sinnvoller wäre es laut Beywl, für die Zukunft eine Möglichkeit zu finden, das Unterrichtspensum der Lehrpersonen etwas zu senken – und ihnen so Arbeitszeit zu verschaffen, die ausschliesslich der Unterrichtsentwicklung gewidmet ist. Diese Zeit könnten die Lehrenden nutzen, um Erkenntnisse aus der Forschung anzuwenden: ihren Unterricht evidenzbasiert weiterzuentwickeln, mit Fachleuten aus der Wissenschaft zusammenzuarbeiten und Instrumente zur Datenerhebung mitzukonstruieren. Einfach Zeit, um ihren Unterricht zu verbessern.