Martina Hirayama: «Die Schweiz muss sich auf die Hinterbeine stellen»

Martina Hirayama ist seit Januar 2019 Staatssekretärin für Bildung, Forschung und Innovation. Die ehemalige Chemieprofessorin möchte die Schweizer Forschung mit ruhiger Hand auf hohem Niveau halten. Horizonte hakt nach.

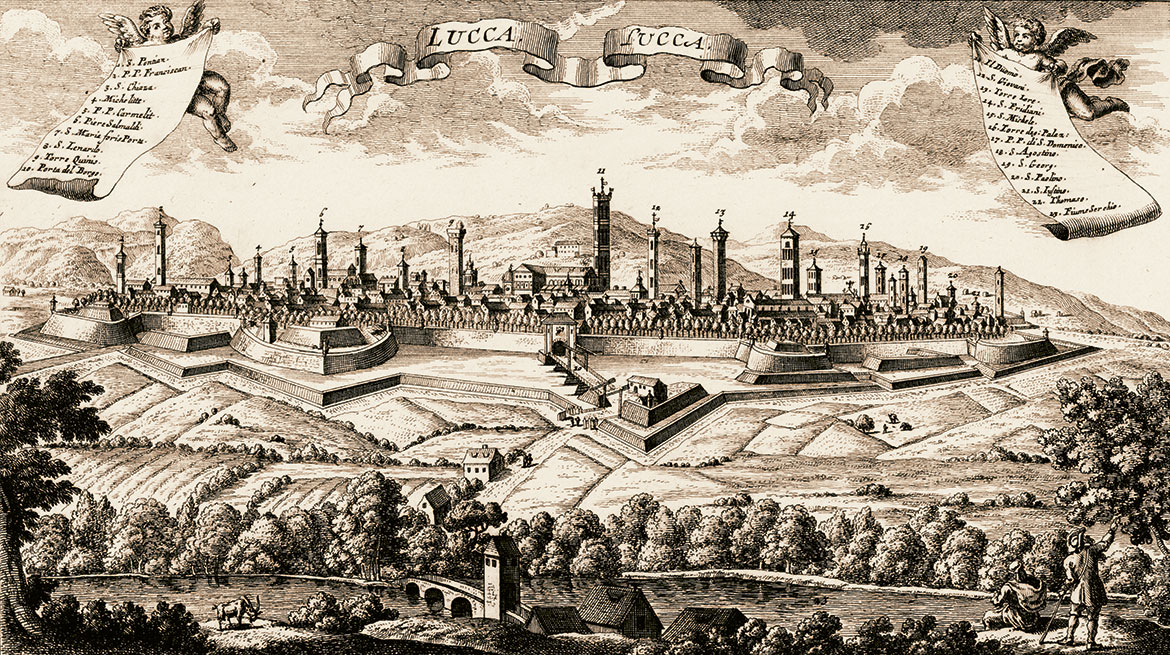

Es braucht Weitsicht, um in der Schweizer Forschungslandschaft die richtigen Schwerpunkte zu setzen, sagt Martina Hirayama, die neue Staatssekretärin des SBFI. | Bild: Keystone/Peter Klaunzer

Martina Hirayama, Sie haben Ihre Chemieprofessur für die Verwaltung aufgegeben. War Ihnen die Forschung zu langweilig?

Ich fand meine Forschung spannend, war aber stets vielseitig interessiert und offen für Neues. Es ist auch attraktiv, die Rahmenbedingungen für den Bereich Bildung, Forschung und Innovation mitgestalten zu können. Ausserdem verbrachte ich schon vor meinem Antritt beim SBFI nicht jeden Tag im Labor, sondern war vor allem mit der Leitung der ZHAW School of Engineering beschäftigt. Der Abschied von der Forschung war also fliessend.

Energiewende, Digitalisierung oder Antibiotikaresistenzen: Die Zahl der von der Politik vorgegebenen Themen steigt. Sollte die Wissenschaft ihre Themen nicht selbst bestimmen?

Die Autonomie der Forschenden, selbst Schwerpunkte zu setzen, ist selbstverständlich wichtig. Die Hochschulen hingegen können und müssen zum Beispiel bestimmen, welche Lehrstühle sie schaffen. Das SBFI versucht, die Herausforderungen sehr generell zu adressieren: Wo wollen die Hochschulen ihre Schwerpunkte setzen? Wo wollen sie zusammenarbeiten, beispielsweise unterstützt durch projektgebundene Beiträge der Schweizerischen Hochschulkonferenz (das Organ des Bundes zur Steuerung der Hochschulen, A.d.R.)? Es braucht strategische Ziele auf den verschiedenen Ebenen des Hochschulsystems.

Die Hochschulen lassen sich wohl nicht gern vom SBFI einschränken.

Das tun wir auch nicht! Selbstverständlich müssen die Hochschulen den Sinn der Zusammenarbeit erkennen, damit es funktioniert. Wir fragen zum Beispiel: Wie positionieren wir uns gegenüber dem aufstrebenden China im Bereich der Quantenphysik? Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Hochschulen Zeit zur Reflexion nehmen können. Sonst gehen sie in den Alltagssorgen unter.

Sie kommen aus der Anwendungsecke: Fachhochschule, Start-ups, Innosuisse. Sehen Sie Bildung und Grundlagenforschung vor allem als Zudiener für Innovation?

Ganz sicher nicht! In der Forschung geht es darum, Fragen zu stellen. Das wichtigste Resultat ist der Erkenntnisgewinn. Manche Erkenntnisse kann man schlicht weniger gut nutzen. Die Chance auf Anwendungen sollte aber unbedingt genutzt werden.

Fachhochschulen streben in Richtung universitäres Modell. Sie wollen zum Beispiel selbst Doktortitel vergeben. Verwässern diese damit nicht ihr erfolgreiches praxisorientiertes Profil?

Die Fachhochschulen haben sich in ihrem Positionspapier von 2014 klar dafür ausgesprochen, die Doktorate in Kooperation mit den universitären Hochschulen zu vergeben. Für den Bund ist ebenfalls klar: Die Fachhochschulen gehören zum berufsbildenden Weg, sind praxisorientiert und haben den Bachelor als Regelabschluss. Die Kooperation zwischen den beiden Hochschultypen fördern wir aber gezielt.

Sie möchten auch mehr vom Geldtopf für Grundlagenforschung des Schweizerischen Nationalfonds.

Die Förderung der Grundlagenforschung durch den SNF ist vor allem auf die Universitäten ausgerichtet. Gleichzeitig hat der SNF aber auch anwendungsorientierte Programme wie zum Beispiel Bridge, das zusammen mit der vor allem auf die anwendungsorientierte Forschung ausgerichteten Innosuisse durchgeführt wird. Diese beiden komplementären Förderinstitutionen spielen für die Entwicklung unserer Hochschultypen eine wichtige Rolle.

Innosuisse wurde letzthin stark kritisiert: Durch dem Umbau der ehemaligen Kommission für Technologie und Innovation (KTI) seien die Verwaltungskosten massiv gestiegen, die nützliche Vernetzung abgebaut und Entscheidungen schwerfälliger geworden. Stimmt das?

Neu aufgestellte Organisationen haben am Anfang Kinderkrankheiten. Diese sind Innosuisse bekannt, und es wird daran gearbeitet.

Israel und Südkorea geben gemessen am Bruttoinlandprodukt deutlich mehr für Forschung und Entwicklung aus. Sollte die Schweiz da nicht nachziehen?

Mit dem dritten Platz ist die Schweiz schon sehr gut positioniert. Die Finanzen sind aber nur ein Faktor. Die Rahmenbedingungen generell müssen stimmen, damit Firmen hier weiterhin hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung tätigen. Es braucht ein kluges Mass bei der Steuerbelastung, eine geringe Regelungsdichte, Arbeitsfrieden und eine gute Infrastruktur.

Zurzeit (Juli 2019, A.d.R.) sieht es schlecht aus für das Rahmenabkommen mit der EU. Werden die Forschenden in der Schweiz wie nach Annahme der Masseneinwanderungsinitiative dafür den Preis zahlen müssen?

Wir müssen die Dinge auseinanderhalten: Es gibt keine rechtliche Verbindung zwischen dem institutionellen Rahmenabkommen und dem Forschungsabkommen. Die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative dagegen hat die Bilateralen Verträge tangiert. Die Situation jetzt ist also anders. Trotzdem kann man nicht ausschliessen, dass die EU eine politische Verbindung zwischen den Abkommen herstellt. Noch ist vieles offen. Wir werden von den europäischen Partnern aber geschätzt.

Der internationale Erfolg der Schweizer Hochschulen ist gross. Das zieht immer mehr ausländische Doktorierende an. Brauchen wir eine Schweizerquote, damit der lokale Nachwuchs gefördert und eine nationale Perspektive gehalten werden kann?

Dass wir so viel ausländisches Interesse haben, ist ein gutes Zeichen. Es liegt nicht am Bund, Vorschriften zu den Studierenden zu machen. Jede Hochschule soll ihren eigenen Mix bestimmen dürfen.

Sollte man den Schweizer Nachwuchs mehr fördern?

Wichtig ist, dass wir ein gutes duales Bildungssystem haben, das den Menschen freie Wahl lässt. Wir haben durchlässige Bildungswege. Das ist die grosse Stärke der Schweiz. Alle Studierenden müssen selbst überlegen, ob sie genug interessiert sind, ein PhD zu machen. Es gibt gute Jobs in der Wirtschaft.

Ihre Vorgänger waren jeweils etwa zehn Jahre im Amt. Was möchten Sie bis 2029 erreicht haben, damit Sie dann zufrieden auf die Ära Hirayama zurückblicken können?

Ich hoffe, es wird uns weiterhin gelingen, die Chancen für den Forschungs- und Innovationsplatz Schweiz zu nutzen und den globalen Wandel zu gestalten. Die richtigen Schwerpunkte zu setzen, braucht Weitsicht, eine ruhige Hand sowie eine enge Zusammenarbeit mit den Kantonen, den Hochschulen, den Förderorganisationen und der Arbeitswelt. Die internationale Position zu halten, wird aber eine Herausforderung sein, denn die Welt ändert sich sehr schnell. Der Wettbewerb ist enorm. Wenn wir in zehn Jahren so gut dastehen wie heute, dann können wir mehr als zufrieden sein. Dafür werden wir uns auf die Hinterbeine stellen müssen.