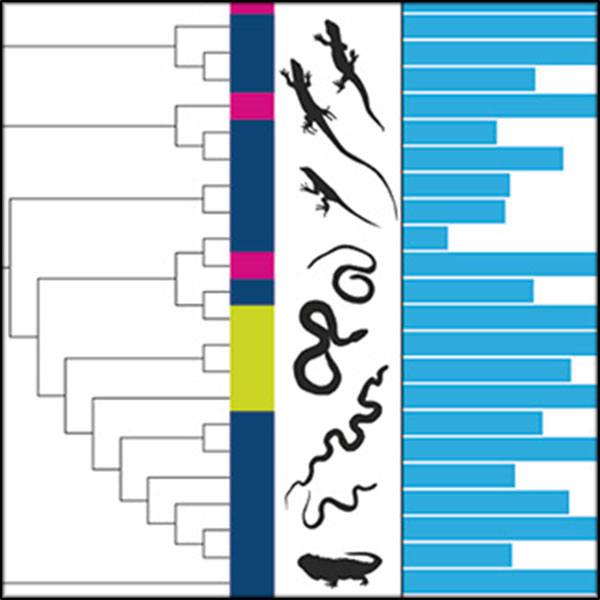

Fokus: Die Verwandlung von Big Science

Wer wird das Cern von morgen bezahlen?

Roadmaps sollen die Planung von teuren Forschungsinfrastrukturen erleichtern. Was noch fehlt: eine Vision für den langfristigen Betrieb einer Anlage.

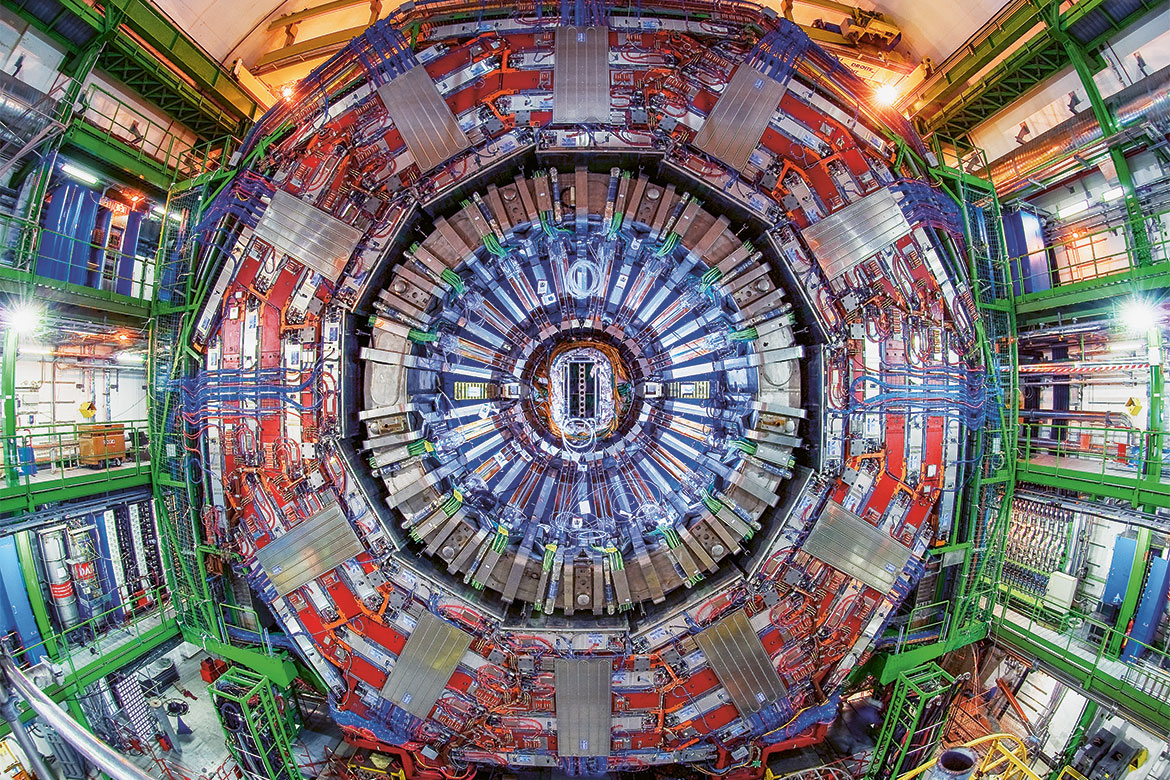

Das Cern mit seinen 22 Mitgliedsstaaten ist eine schwerfällige Organisation. Neue rechtliche Formen sind flexibler, aber auch instabiler. | Bild: Maximilien Brice/CERN

Vier Milliarden Euro für den Hadron Collider am Cern, zwei für die European Spallation Source in Schweden, aber auch 275 Millionen Franken für den SwissFEL am Paul-Scherrer-Institut im Aargau, hinzu kommen Biobanken und weitere digitale Datenbanken: Die Infrastruktur zur Durchführung von Spitzenforschung kostet viel Geld und blockiert die entsprechenden Budgetposten während langer Zeit, da die Umsetzung häufig Jahrzehnte in Anspruch nimmt. Doch wer entscheidet eigentlich, ob solche Megaprojekte finanziert werden oder nicht? Die Antwort auf diese einfache Frage ist komplex.

Die Politik jedenfalls misst solchen Forschungseinrichtungen eine immer grössere Bedeutung bei, insbesondere die einzelnen Länder und die Europäische Union, aber auch internationale Kooperationen wie die OECD und die G7. Die EU betrachtet diese Einrichtungen als Motor für die Wirtschaft. Im European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) hat sie Verfahren festgelegt, mit denen sie strategische Prioritäten verwirklichen will. Erarbeitet werden diese 2006 lancierten Roadmaps gemeinsam; von Forschenden sowie von Vertreterinnen und Vertretern der Europäischen Kommission, der Mitgliedsstaaten und Ländern wie der Schweiz, die am Rahmenprogramm der Europäischen Union für Forschung und Innovation assoziiert sind. Die Dokumente haben den Zweck, den Infrastrukturbestand zu erfassen, den Bedarf abzuklären und Prioritäten für die Zukunft festzulegen.

Verschärfter globaler Wettbewerb

«Das Bestreben Europas, die Forschung besser zu koordinieren, entstand im Kontext von wachsenden Kosten, steigenden Projektzahlen und allgemeinen Kürzungen in den Staatshaushalten», erklärt Nicolas Rüffin, Spezialist für Wissenschaftsdiplomatie im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. «Eine Rolle spielt aber auch der Eindruck, dass sich der Wettbewerb global verschärft hat. Das Argument dazu: Die europäischen Länder können nur dann mit den USA oder Asien mithalten, wenn sie ihre Ressourcen bündeln.»

«Die meisten europäischen Länder orientieren sich nun am ESFRI-Modell», erklärt Isabel Bolliger vom Lausanner IDHEAP (Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung), die sich mit Forschungsinfrastrukturen befasst: «Die einzelnen Staaten haben den europäischen Ansatz individuell integriert, je nach Struktur ihrer eigenen Institutionen, ihrer Politik zur Unterstützung der Wissenschaft und ihrer politischen Kultur. Ergebnis: Es existieren vielfältige Modelle, die von der einfachen Auflistung fehlender Infrastruktur bis hin zu detaillierten Empfehlungen mit Blick auf Budgetentscheide reichen.»

Die erste Roadmap der Schweiz wurde 2011 erarbeitet und «dient hauptsächlich als Planungsinstrument für den Bund und die Hochschulen», präzisiert Nicole Schaad, Leiterin Ressort Forschung im Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). Eine Vorauswahl der nationalen Projekte treffen der ETH-Rat und Swissuniversities, die Vereinigung der Schweizer Hochschulen. Anschliessend erfolgt eine Evaluation durch den Schweizerischen Nationalfonds (SNF) auf Grundlage der wissenschaftlichen Qualität. «Das Schweizer Modell hat eine gewisse Komplexität, die damit zusammenhängt, dass der ETH-Rat Institutionen des Bundes vertritt, Swissuniversities dagegen kantonale Institutionen und beide eine wichtige Rolle spielen», führt Isabel Bolliger aus. «Der Einbezug all dieser Akteure gewährleistet, dass sich ihre Institutionen engagieren.»

Roadmaps schaffen Kohärenz

Ein Punkt, den die Forschenden häufig falsch verstehen: Die Schweizer Roadmap ist kein Finanzierungsinstrument. «Der Bund spielt für die nationalen Infrastrukturen nur eine sekundäre Rolle, da er nicht über ein spezifisches Budget verfügt», ergänzt Nicole Schaad. Das Parlament bewilligt für die Hochschulen jeweils einen Globalbetrag, der Bildung und Forschung umfasst. Die Hochschulen entscheiden anschliessend selbst über die Verteilung dieses Beitrags. Lediglich bei staatenübergreifenden Infrastrukturprojekten beteiligt sich der Bund am Entscheidungsprozess über eine Mitwirkung an einem bestimmten Projekt. Die Auswahl dieser Art von Projekten erfolgt direkt durch das SBFI, das seine Entscheidung aufgrund von Vorschlägen der betroffenen Forschungsgemeinde und einer Stellungnahme des SNF fällt.

Gewisse nationale Roadmaps regeln gemäss Isabel Bolliger auch die Finanzierungsfrage, zum Beispiel in Schweden oder in der Tschechischen Republik: «So können bei der Zuweisung der Ressourcen nationale Prioritäten besser berücksichtigt werden. Doch das Schweizer Modell ist in einem föderalistischen System eingebettet, weshalb keine eigene nationale Budgetlinie für Forschungsinfrastruktur existiert. Gleichzeitig ist die Unabhängigkeit der Universitäten ein grosser Pluspunkt.»

Das vom Schweizerischen Nationalfonds koordinierte Projekt InRoad will Good Practices für die Planung von Forschungsinfrastrukturen identifizieren, die Verfahren harmonisieren und den Betrieb der Anlagen langfristig sichern. Dafür wurden Daten bei den EU-Mitgliedsstaaten und den assoziierten Staaten von Horizon 2020 erhoben. Die Ergebnisse von InRoad werden Ende 2018 publiziert. Isabel Bolliger vom IDHEAP in Lausanne hat gemeinsam mit anderen jungen Forschenden aus Europa das Netzwerk BSRI gegründet, das derzeit Beiträge für ein Buch zusammenstellt.

Die Roadmaps haben zu einem kohärenteren Vorgehen beigetragen. «Wenn ein Forschungsteam früher eine Idee hatte, brachte es diese direkt beim SFBI oder in der Politik vor», erzählt Hans Rudolf Ott, Physikprofessor an der ETH Zürich, der an der Planung mehrerer grosser Forschungsinfrastrukturprojekte mitwirkt. «Heute gilt es, die Dossiers sorgfältig vorzubereiten, die Ziele und Etappen der Realisierung klar zu definieren und den Finanzierungsbedarf zu evaluieren. Das ist aufwändig, schliesslich aber effizienter.» Gemäss Ott ermöglichen diese Verfahren einen konstruktiven Dialog zwischen Forschenden und Institutionen. «Wir haben dadurch Raum, unsere Ansichten zu äussern, und werden von den Institutionen angehört. Sie wiederum weisen uns auf gewisse politische und finanzielle Aspekte hin, die der Machbarkeit des Projekts im Weg stehen könnten.»

Die verschiedenen Forschungsgemeinden seien in der Vergangenheit nicht immer motiviert gewesen, die für solche Prozesse notwendige Zeit einzusetzen, fährt der Forscher fort. «Doch sie haben rasch gemerkt, was die Vorteile sind. Mit den Roadmaps können sie Arbeit im Voraus erledigen und Schwerpunkte festlegen. Das bedeutet natürlich auch, dass auf gewisse Projekte verzichtet werden muss. Doch es wäre schlecht, gegenüber den politischen Entscheidungsträgern nicht kohärent aufzutreten, weil diese dann wohl gar nichts bewilligen würden.»

Neue Rechtsformen für Forschung

Noch nicht gelöst ist das Problem der langfristigen Sicherung von Forschungsinfrastrukturen. Entwicklung, Aufbau und Anwendung erstrecken sich über mehrere Jahrzehnte, und es sind im Voraus Mittel für den Unterhalt, den Betrieb und allenfalls den Abbau einzuplanen. «Adäquate finanzielle Ressourcen für Infrastruktur zu finden ist häufig eine grosse Herausforderung und erschwert die mittel- und langfristige Planung», zu diesem Schluss kommt ein Bericht der OECD von 2017, den Hans Rudolf Ott mitverfasst hat.

«Derzeit ist es noch schwierig, sehr langfristige Finanzierungsgarantien zu erhalten», bestätigt Isabel Bolliger. «Die Politik ist auf Jahres-, bestenfalls auf Vierjahreszyklen ausgerichtet. Da ist es attraktiver, neue Installationen zu realisieren, als ein Budget für den Betrieb und die Instandhaltung eines Projekts zu sprechen. Aber solche Gelder sind unverzichtbar, wenn man das Hauptziel der Infrastrukturen gewährleisten will: wissenschaftliche Exzellenz.»

Die unbefriedigende Situation ergibt sich insbesondere aus der zunehmenden Komplexität der institutionellen Rahmenbedingungen und der immer zahlreicheren Finanzierungsquellen. «Es sind neue Rechtsformen für die Projektverwaltung wie das European Research Infrastructure Consortium (ERIC) entstanden», sagt Nicolas Rüffin. Die ERIC wurden 2008 von der Europäischen Union lanciert, um eine rasche Schaffung von Forschungsinfrastrukturen zu ermöglichen. Sie bieten einen Rechtsrahmen, innerhalb dessen sich die Staaten zusammenschliessen können – auch mit bereits bestehenden zwischenstaatlichen Organisationen –, anstatt in langwierigen Verhandlungen selber eine neue Einheit gründen zu müssen. Im Rahmen der ERIC kann ein Staat seine Vertretung einem privaten oder öffentlichen Akteur übertragen, beispielsweise einer Forschungsorganisation, doch bleibt er in letzter Instanz verantwortlich. «Die derzeit bestehenden 19 ERIC sind sehr unterschiedlich ausgestaltet», erklärt Maria Moskovko von der Universität Lund in Schweden, die deren Funktionsweise untersucht. «Bei einigen handelt es sich um konzentrierte Grossanlagen an einem Ort, andere sind in Netzwerken organisiert. Weil diese Rechtsform neu ist, haben die Konsortien manchmal Probleme mit der Verwaltung und den Banken, die damit nicht vertraut sind.» Und so kommt Nicolas Rüffin zum Schluss: «Die ERIC sind flexibler und weniger schwerfällig als Grossorganisationen wie das Cern. Doch sie bringen auch Instabilität und Komplexität mit sich.»

Die im letzten Jahrzehnt geschaffenen neuen Rechtsformen sind noch wenig bekannt. Dasselbe gilt für die Konstellation der beteiligten Akteure und die Dynamik der Entscheidungsfindung. Etwas ist jedoch klar: Künftig braucht es weitere grundsätzliche Überlegungen, um die bestmöglichen gemeinsamen Methoden und Modelle zu finden.

Geneviève Ruiz ist freie Journalistin und lebt in Nyon (VD).