HORIZON EUROPE

Was die Schweiz verlieren könnte

Die Zusammenarbeit mit der EU steckt in einer tiefen Krise. Was das für die hiesige Forschung bedeutet und wie es weitergehen könnte.

Wissenschaft will Horizonte erweitern. Es passte also, dass die bisher sehr technisch bezeichneten Forschungsrahmenprogramme der EU im Jahr 2014 auf den Namen Horizon 2020 getauft wurden. Sie laufen dieses Jahr aus, der Nachfolger steht bereit: Horizon Europe. Die neuen Rahmenprogramme laufen von 2021 bis 2027, mit einem Rekordbudget von fast 100 Milliarden Euro. Der Bund gab für Horizon 2020 im Jahr 2020 über 560 Millionen Franken aus. Das sind rund 60 Prozent seiner Investitionen in internationale Forschung. Für das gesamte Horizon-Europe-Paket will er 5,4 Milliarden Franken ausgeben.

Seit der Bundesrat die Verhandlungen mit der EU über das institutionelle Rahmenabkommen im Mai 2021 abgebrochen hat, ist allerdings unklar, ob überhaupt und wie die Schweiz an Horizon Europe beteiligt sein wird. Im Juli hat die Europäische Kommission die Schweiz jedenfalls vorerst zu einem nicht assoziierten Drittstaat herabgestuft. Das gilt ebenfalls für das Kernforschungsprogramm Euratom. Die Zusammenarbeit mit dem internationalen Projekt ITER für Kernfusion ist auch betroffen. Ziel des Bundes bleibt dennoch die Vollassoziierung der Schweiz. Die Unsicherheit bleibt wohl mindestens bis im Herbst bestehen (Stand 11.8.2021).

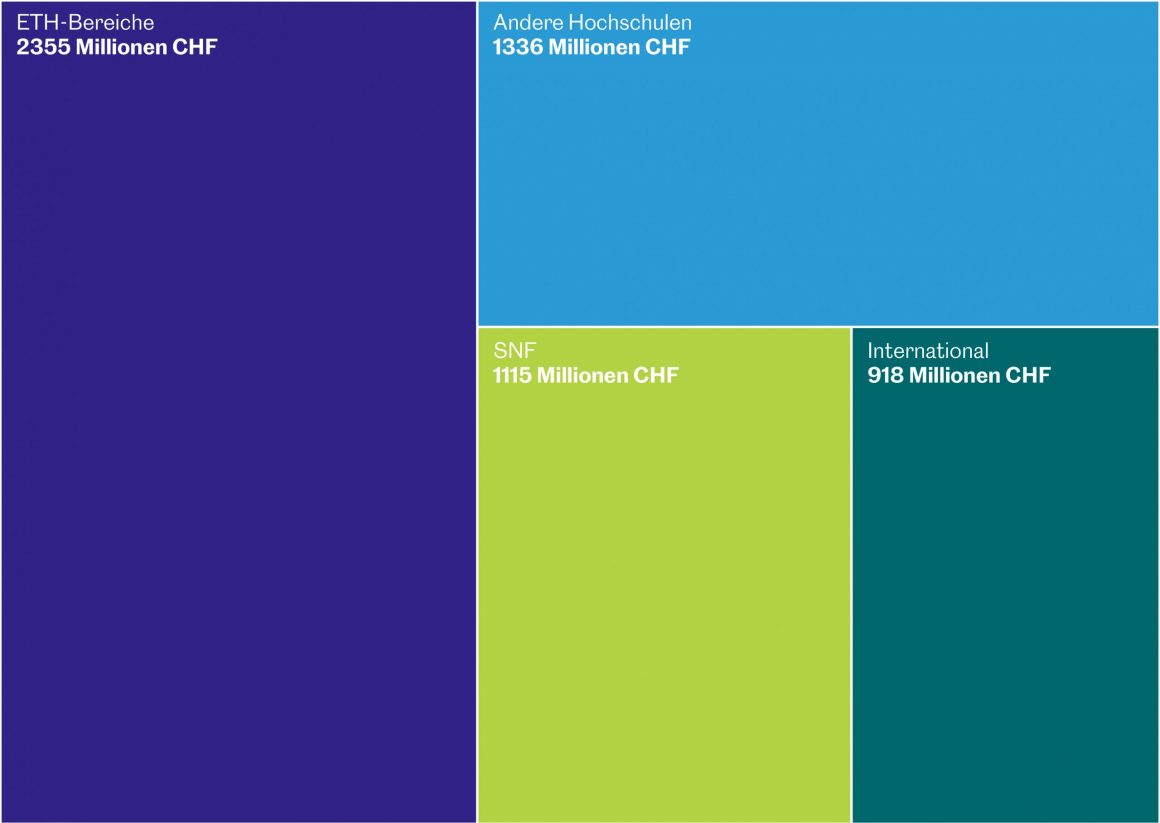

1. Das meiste Geld geht an Horizon 2020

Ausgaben des Bundes im Jahr 2020 für Programme und Infrastrukturen der internationalen Forschung

Quellen: Staatsrechnung 2B 2020, Eidgenössische Finanzverwaltung, S.255. Swiss Participation in European Research Framework (SEFRI, 2019), Tabelle 11

2. Fast 1 Milliarde für die internationale Forschung

Grösste Ausgaben des Bundes für Forschung im Jahr 2020

Quellen: Staatsrechnung 2B 2020, Eidgenössische Finanzverwaltung, S.255. Swiss Participation in European Research Framework (SEFRI, 2019), Tabelle 11

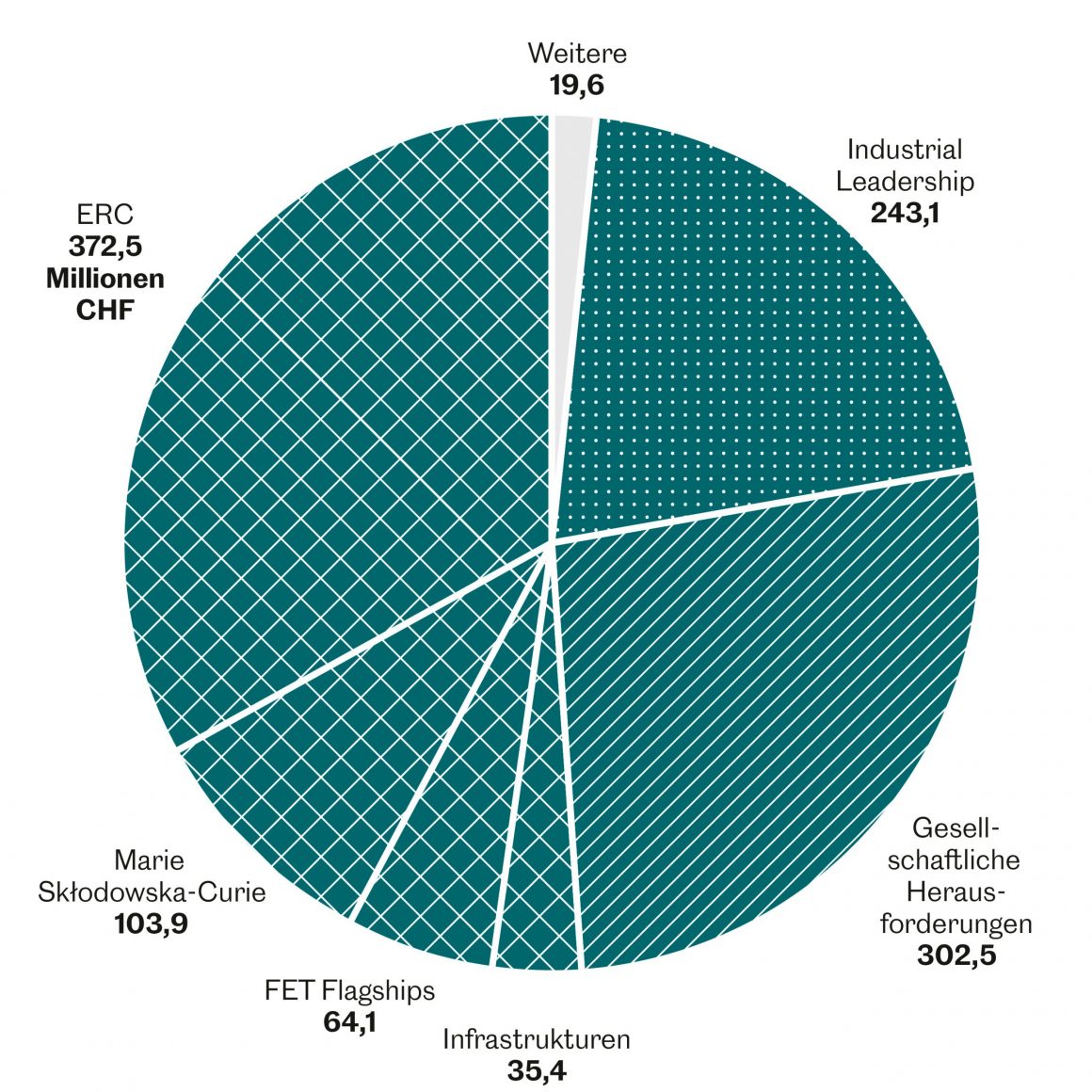

Die europäischen Forschungsrahmenprogramme werden von der Schweiz nicht nur mitfinanziert, sie sind auch essenziell für die Unterstützung der hiesigen Forschung. So flossen zwischen 2014 und 2018 rund 1,1 Milliarden Franken aus dem Topf von Horizon 2020 an Schweizer Institutionen, rund die Hälfte davon ging an Grundlagenforschung, etwa durch die Vergabe von ERC Grants oder die Zusprüche an die FET Flagships.

Martin Fischer, Kommunikationsleiter des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI), erklärt: «Die Forschungsrahmenprogramme sind nach dem Schweizerischen Nationalfonds finanziell die zweitwichtigste öffentliche Förderquelle für Forschende in der Schweiz im Allgemeinen und die wichtigste für Forschende in der Privatwirtschaft, in KMU und Grossunternehmen.»

3. Grundlagenforschung erhält die Hälfte

Beiträge von Horizon 2020 an Schweizer Institutionen (2014–2018)

Quellen: Staatsrechnung 2B 2020, Eidgenössische Finanzverwaltung, S.255. Swiss Participation in European Research Framework (SEFRI, 2019), Tabelle 11

Durch Horizon 2020 ist die Schweiz stark in Europa vernetzt. Darüber, was der Schweizer Forschung für Folgen drohen und auf welche Weise diese abgefedert werden könnten, wird seit Mai mal aufgeregter, mal nüchterner spekuliert. Das SBFI beruhigte noch im Juni: Eine baldige Assoziierung der Schweiz sei weiterhin möglich.

Nach der Herabstufung zu einem Drittstaat im Juli versicherte es, dass sich Forschende in der Schweiz auch in diesem Modus an Horizon Europe und den damit verbundenen Programmen und Initiativen beteiligen und bewerben können. Die Finanzierung erfolge dann durch das SBFI. Das gelte auch für die ERC Grants.

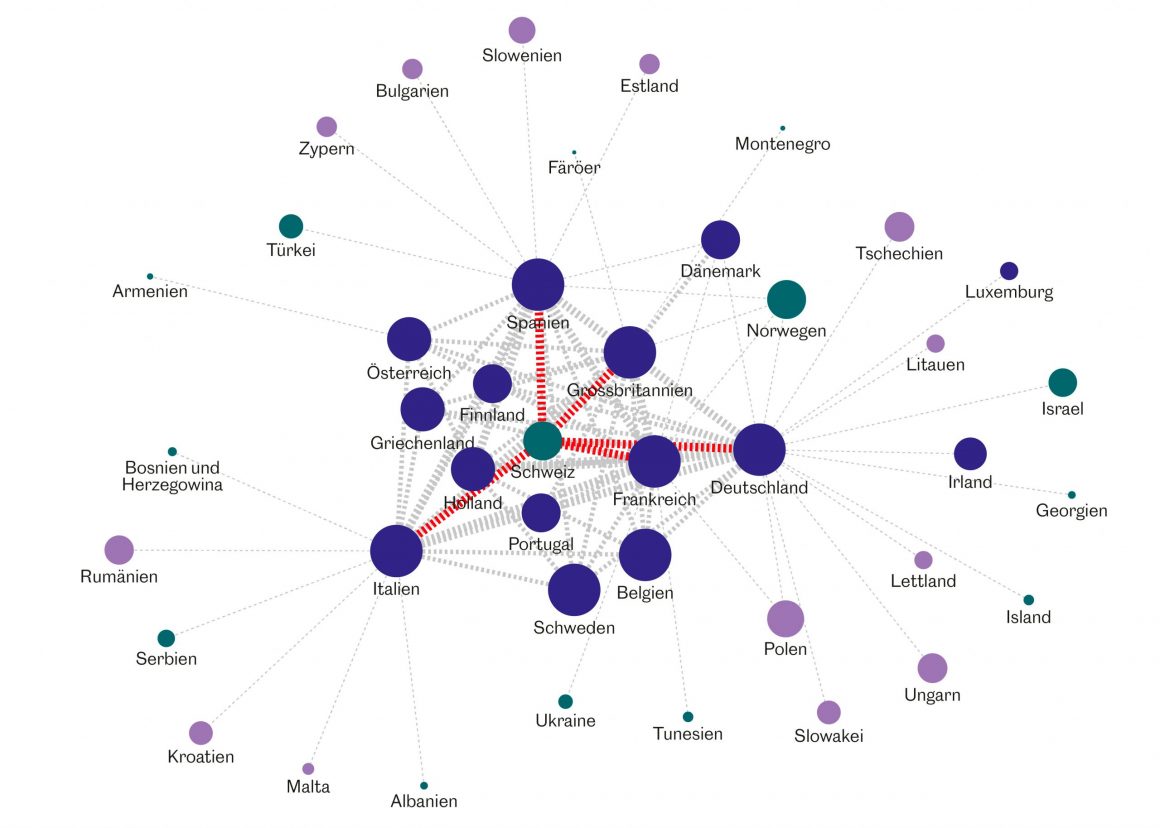

4. Die Schweiz im Herzen von Horizon 2020

Hauptstrukturen des europäischen Forschungsnetzwerkes

Diese Grafik zeigt nur einen Bruchteil der Verbindungen innerhalb von Horizon 2020. Die Stärke der Linien ist durch die Anzahl der gemeinsamen Projekte von zwei Ländern definiert.

Es ist ein Déjà-vu: Als 2014 die Masseneinwanderungsinitiative angenommen wurde, schloss man die Schweiz vorübergehend von Horizon 2020 aus. Der Bund reagierte damals und gab dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) den Auftrag, die sogenannten temporären ERC-Ersatzmassnahmen zu organisieren. Diese boten Forschenden an Schweizer Instituten befristet einen Ersatz für die Förderungsinstrumente des ERC. Der SNF vergab damals insgesamt 27 eigene Starting Grants und 21 eigene Consolidator Grants. Das zugesprochene Gesamtbudget betrug rund 90 Millionen Franken. Gemäss SNF waren Teilnahme- und Erfolgsquoten ähnlich wie bei den ERC Grants.

Noch steht alles in den Sternen

Allerdings betont Jean-Luc Barras, heute Leiter der Abteilung Institutionelle Beziehungen beim SNF und damals beteiligt an der Umsetzung der Ersatzmassnahmen, dass dem «SNF immer klar war, dass eine solche Lösung nur vorübergehend möglich war, da ein dem ERC gleichwertiges Wettbewerbsniveau nicht erreicht werden konnte». Um die Auswirkungen der temporären Ersatzmassnahmen analysieren zu können, laufe derzeit eine Umfrage bei den Empfängerinnen.

Zwar löschten temporäre Mittel 2014 nur das erste Feuer, dennoch könnten ähnliche Massnahmen auch jetzt helfen, wie Barras erklärt – allerdings wieder nur für eine Übergangszeit: «Sollte die Schweiz mittelfristig nicht an Horizon Europe assoziiert werden können, müssten geeignetere Massnahmen ergriffen werden, zum Beispiel auch eine Anpassung der SNF-Instrumente.» Das SBFI verlautete im August, dass es vorerst die direkte Finanzierung von 2021 erfolgreich evaluierten ERC Grants übernehme, dasselbe gilt für das Innovationsprogramm EIC Accelerator. Ausserdem arbeite man an Lösungen für die nicht mehr zugänglichen Programme von Horizon Europe.

Hinzu kommt: Genau wie 2014 hat der ERC entschieden, dass seine Starting und Consolidator Grants nicht in die Schweiz transferiert werden können. Die Empfängerinnen dieser Grants verlieren in diesem Fall ihre Forschungsmittel, wenn sie an eine Schweizer Institution berufen werden. Das gilt aktuell für 2021 auf jeden Fall, für 2022 wahrscheinlich. Das SBFI übernimmt die Finanzierung derzeit. Die Transferbeiträge sind für die Rolle der Schweiz in der Forschungslandschaft äusserst wichtig, denn sie importiert und exportiert Forschende wie kaum ein anderes Land.

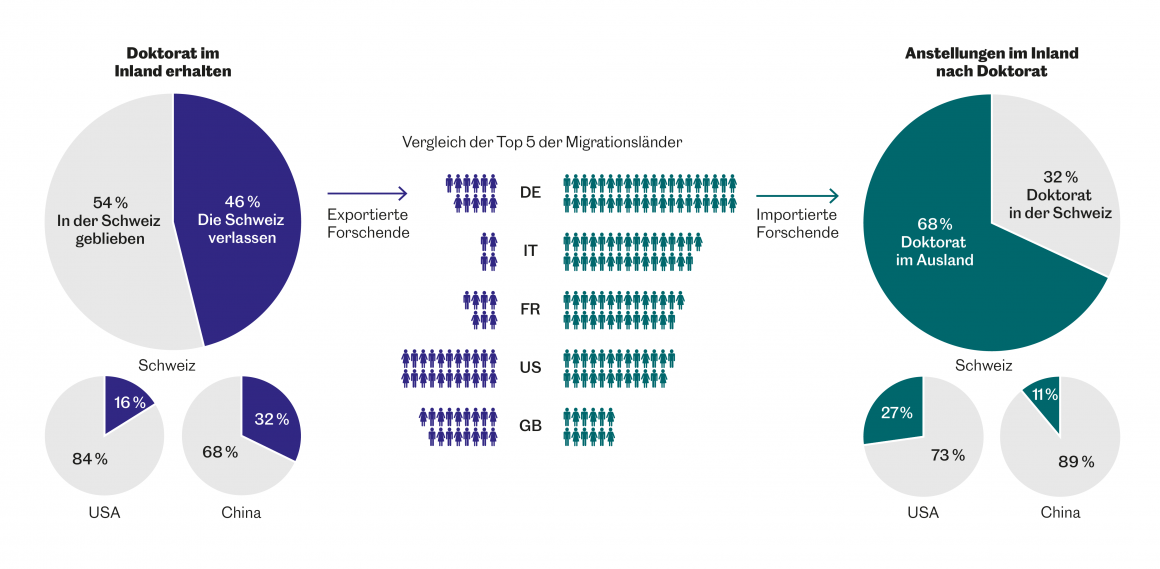

5. Schweizer Wissenschaft ist extrem international

Internationale Migrationen von Personen mit Doktortitel

Analyse von Yingqiang Gao (ETH Zürich) für Horizonte auf der Grundlage von Daten von Charles Gomez (City University of New York) aus dessen Artikel «Moving more, but closer: Mapping the growing regionalization of global scientific mobility using ORCID», doi: 10.1016/j.joi.2020.101044

Alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann sagte in Horizonte vor zwei Jahren, sein grösster Erfolg in der Wissenschaftspolitik sei «zweifellos» die Vollassoziierung am EU-Rahmenforschungsprogramm Horizon 2020 gewesen. Könnte das, was dem Bundesrat damals gelungen ist, auch heute gelingen? Journalist François Schaller, Blogger bei Le Temps und langjähriger scharfer Beobachter der Beziehung Schweiz-EU, prognostiziert: «Es ist mehr als wahrscheinlich, dass die Schweiz mit Verzögerung den Status eines assoziierten Drittstaats erhalten wird.» Dies sei – wie bei Horizon 2020 – bereits mehr als 15 Staaten an der Peripherie der EU gewährt worden, darunter Grossbritannien und Israel.

Doch er gibt zu bedenken: «Die Assoziierung wird nicht so umfassend sein wie beim letzten Mal.» Frankreich habe zusammen mit den lateinischen und östlichen Mitgliedsstaaten nämlich erreicht, dass es leichte Einschränkungen gibt. Alles in allem: nur ein zarter Lichtstreifen am Horizont. (Aktuelle Informationen für Forschende ab Anfang September: https://www.snf.ch/europapolitik)

Infografiken: Daniel Saraga, Bodara