AM FLUSS

Immer schön der Aare entlang

Vom Grimselpass bis Koblenz – die Aare ist der längste Fluss der Schweiz. Dabei ist sie auch Lebensader der Forschung. Sechs Projekte, die zum Lauf des Wissens beitragen.

Vier beheizbare Container wurden im Aaremassiv verkabelt und eingemauert. An ihnen wird getestet, ob radioaktiver Müll sicher verwahrt werden kann. | Illustration: Andrea Peter

Tief im Gestein die Endlagerung üben

Wer mit dem Kanu die Aare hinab paddelt, treibt unter anderem an drei Kernkraftwerken vorbei – und damit auch an einem Problem, an dessen Lösung im Aaremassiv, wo der Fluss entspringt, getüftelt wird: Wie können radioaktive Abfälle sicher und endgültig gelagert werden?

Am Grimselpass im Nagra-Felslabor wird seit vierzig Jahren an dieser Frage geforscht. Was heute zum Beispiel im Zwischenlager Würenlingen – viele Kilometer aareabwärts – aufbewahrt wird, soll irgendwann in einem geologischen Tiefenlager für Zehntausende oder gar Hunderttausende Jahre eingeschlossen bleiben.

Eine der Herausforderungen dabei wird aktuell im Langzeitexperiment Hotbent unter der Leitung von Florian Kober untersucht: Was passiert, wenn das Tongemisch Bentonit über lange Zeit hohen Temperaturen ausgesetzt ist? «Mit diesem Material sollen Stollen, in denen sich die Behälter für die Endlagerung befinden, gefüllt und versiegelt werden», erklärt Kober. «Bentonit nimmt Wasser aus der Umgebung auf und isoliert die Abfälle sicher.»

Dass dies bei bis 150 Grad Celsius funktioniert, wissen die Forschenden bereits. Um nun den Einfluss von Temperaturen zwischen 175 und 200 Grad zu beobachten, wurden in den vergangenen Monaten vier beheizbare Container tief im Gestein verkabelt und eingemauert. Mit 1500 Sensoren können konstant Temperatur, Feuchtigkeit und Druck gemessen werden. Seit September 2021 wird geheizt – die Container bleiben bis zu zwanzig Jahre eingeschlossen. So will die Nagra die Prozesse besser verstehen und dadurch Endlager optimieren.

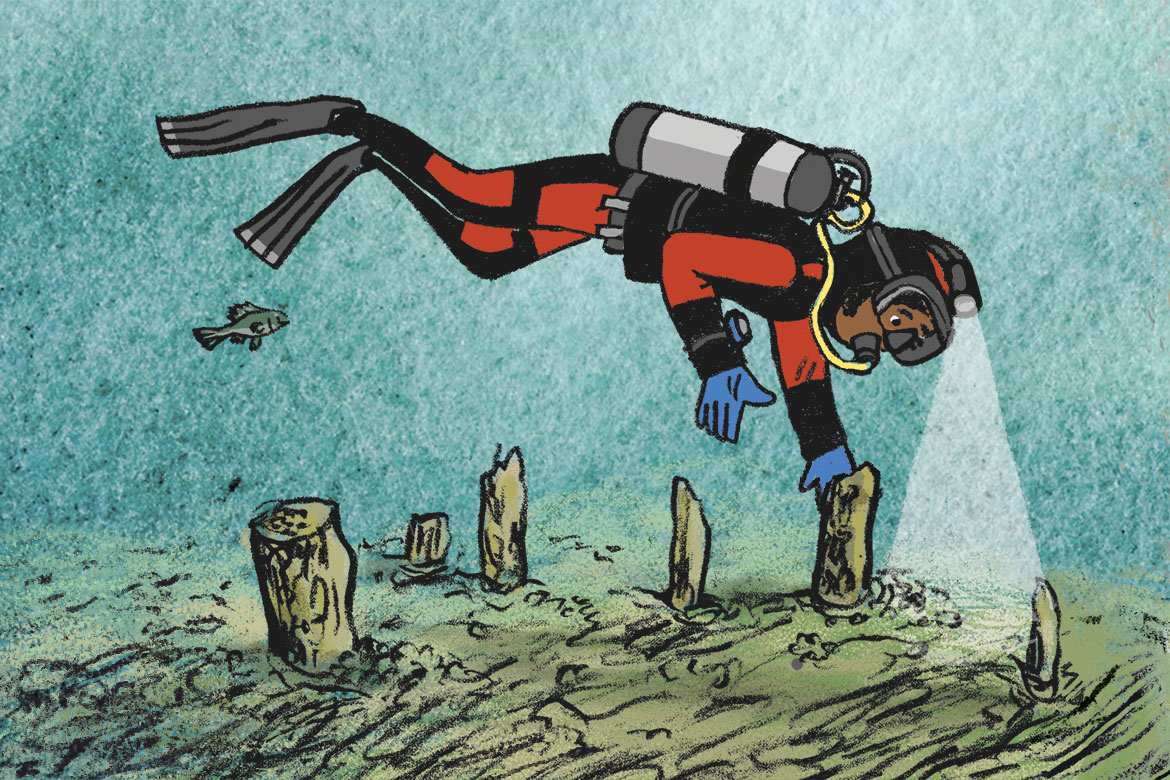

Auf dem Boden des Thunersees finden sich hunderte Funde aus der Bronzezeit. | Illustration: Andrea Peter

Hinabtauchen in die Zeit der Pfahlbauten

Schon bald nachdem er die wilde Aareschlucht durchdrungen hat, ergiesst sich der längste Fluss in der Schweiz in den Thunersee, an der Grenze zwischen Alpen und Mittelland. Dieser geriet 2014 auf den Radar von Archäologinnen. Ein Sporttaucher lieferte spektakuläre Bronzefunde ab, auf die er am Seeboden gestossen war.

Sofort untersuchte der Archäologische Dienst des Kantons Bern die Stelle im flachen Wasser vor Thun. «Dabei entdeckten wir mehr als 200 Pfähle auf einem Gebiet von über 15 000 Quadratmetern », erzählt Archäologe Lukas Schärer. «Auch Keramikbruchstücke, Pfeilspitzen, Dolche, Angelhaken und Nadeln kamen zum Vorschein.»

Die Datierungen lassen auf verschiedene Siedlungszeiträume schliessen: zuerst zwischen 1590 und 1550 vor Christus und dann um 1050 und 950 vor Christus. Damit liefern die Holzpfähle auch neue Einsichten in unsere Siedlungsgeschichte: Bisher galten vor allem die Seen des Mittellandes als beliebte Siedlungsorte in der Bronzezeit. Nun ist aber klar, dass es damals auch am Thunersee immer wieder grössere Siedlungen gab.

«Womöglich lag der Ort bereits vor 3000 Jahren strategisch wichtig auf einer Route zwischen Aaretal und Wallis», meint Schärer. Denn auch auf den Eisfeldern des Lötschenpasses fand man prähistorische Relikte. Ungeklärt ist hingegen, ob sich im Thunersee oder im benachbarten Brienzersee noch weitere Hinterlassenschaften von Pfahlbauenden verstecken. In den nächsten Jahren soll regelmässig weiter getaucht werden, um allenfalls mehr Verborgenes in den Sedimenten aufzuspüren.

Früher lagen massive Gletscher im Aaretal. Von diesen zeugen noch heute mit Erde und Schutt aufgefüllte Schluchten, die hunderte von Metern unter dem Boden versteckt sind. | Illustration: Andrea Peter

Von der Vermessung verborgener Canyons

Von Thun aus fliesst die Aare durch das idyllische Aaretal gemächlich in Richtung Bern. Sanfte Hügel säumen die Ufer des Flusses, auf dem im Sommer Tausende eine Fahrt mit dem Gummiboot geniessen. Fische tummeln sich im Wasser, Libellen schwirren umher. Etwas bleibt dabei unsichtbar: Über 200 Meter unter der heutigen Talsohle verbergen sich tiefe Gesteinscanyons, die durch den Vorstoss und Rückzug von Gletschern gebildet worden waren und längst mit Geschiebe, Geröll und Erde zugeschüttet wurden.

Am Institut für Geologie der Universität Bern wird aktuell die Geometrie dieses verborgenen Felsbodens vermessen. Zentral ist dafür ein empfindliches Gravimeter, mit dem die Schwerkraft an verschiedenen Punkten gemessen wird. Weil diese durch die Dichte des Bodens beeinflusst wird, können die Forschenden ein Profil erstellen, ohne Bohrungen vornehmen zu müssen.

«Wir konnten zeigen, dass sich im Aaretal steile Canyons im Boden verbergen», erklärt Studien-Co-Leiter Fritz Schlunegger: «Diese sogenannten Übertiefungen wurden von Gletschern ins Gestein gefräst.» Dank den Messungen lässt sich auch eine zeitliche Abfolge der Erosion durch Gletscher in den Eis- und Warmzeiten rekonstruieren.

In den vor 200 000 bis 150 000 Jahren stattfindenden Vereisungen gruben sich die massiven Gletscher im Aaretal vor allem in die Tiefe. In der vor 20 000 Jahren beendeten letzten grossen Vereisung schliffen sie dagegen die Seitenhänge ab. Die Forschenden verstehen nun besser, wie Gletscher über Jahrtausende unsere Landschaft formen.

Um die Bevölkerung bei bestmöglich schützen zu können, wenn die Aare über die Ufer tritt, werden die Folgen extremer Wetterereignisse simuliert. | Illustration: Andrea Peter

Wenn das Hochwasser kommt

Alle paar Jahre schwillt die Aare bedrohlich an. Mit der Zunahme von Extremwetterereignissen steigt die Gefahr für Gebäude und Menschen durch Überschwemmungen entlang des 288 Kilometer langen Laufes. Zu wissen, wo der Fluss am liebsten und heftigsten über die Ufer tritt, ist wichtig für die Schutzmassnahmen. Doch auch der zeitliche Verlauf eines Hochwassers interessieren Forschung und Bevölkerungsschutz.

Am Mobiliar Lab für Naturrisiken der Universität Bern versucht man, diese Dynamik besser zu verstehen, und hat dafür ein Simulationstool entwickelt. Es zeigt verschiedene extreme – aber realistische – Hochwasserszenarien entlang wichtiger Schweizer Flüsse.

Die neun verschiedenen Simulationen liefern Hinweise für Antworten auf zentrale Fragen, wie Co-Direktor Andreas Zischg sagt: «Wie viele Strassenkilometer werden in welchem Gebiet wann überschwemmt? Wie viele Häuser sind zu welchem Zeitpunkt wo betroffen? Sind Schulen, Spitäler oder Pflegeheime beeinträchtigt?» Die Szenarien basieren auf archivierten Wettervorhersagedaten und visualisieren die räumlichen und zeitlichen Auswirkungen des Hochwassers.

Dazu wurden hydrologische Daten mit Informationen über Lage und Anzahl von Spitälern und Schulen, den Wert von Häusern, die im Umfeld liegenden Strassen sowie die allenfalls betroffenen Menschen kombiniert. So entsteht aus einem unüberblickbaren Puzzle ein Bild, das die Naturgefahr als dynamische Situation begreiflich macht. Das hilft, um besser zu verstehen, welche Massnahmen wann nötig sind.

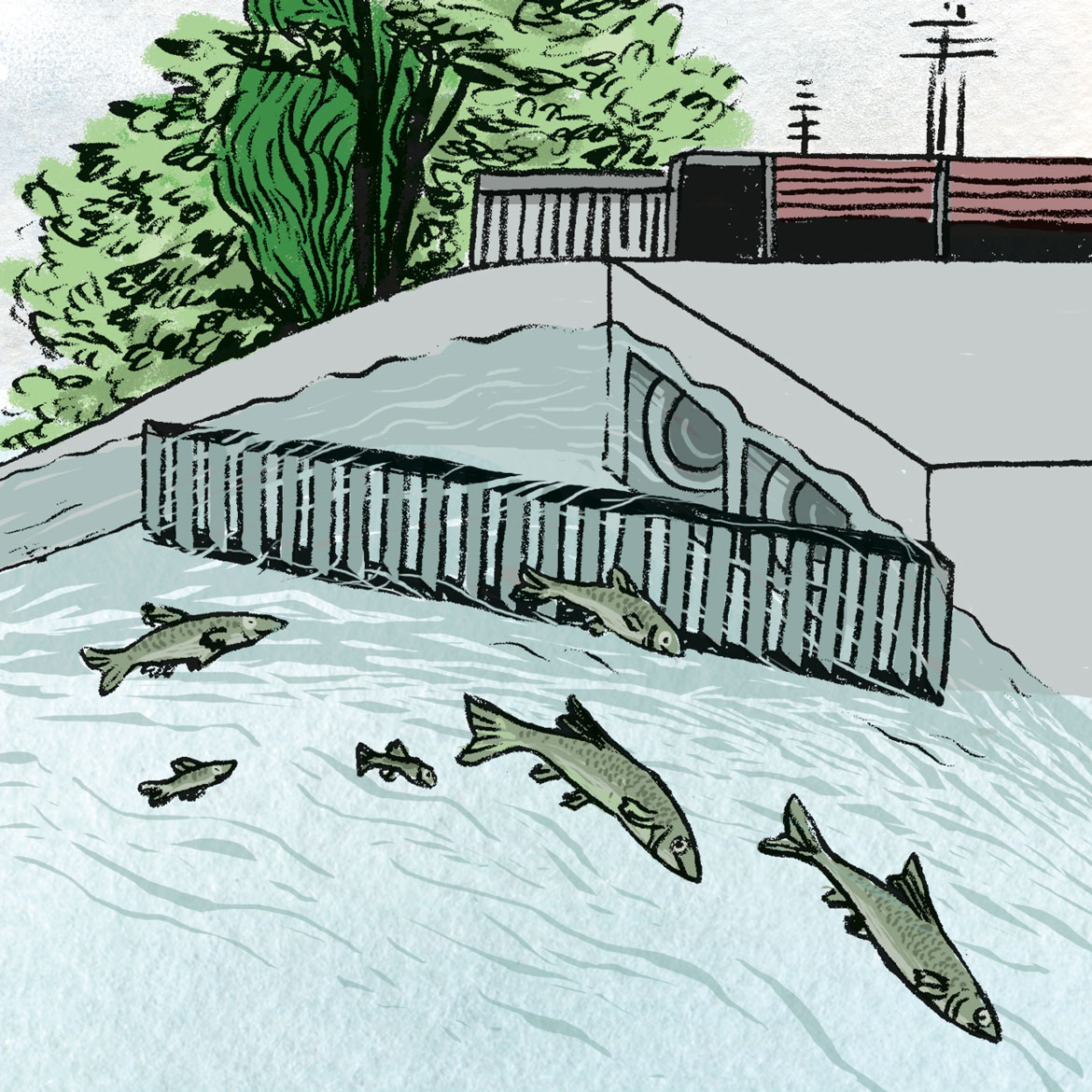

Fischtreppen helfen den Barben, Aalen und Forellen um Kraftwerke gegen die Fliessrichtung zu überwinden. Doch flussabwärts geraten sie oft in die Turbinen. Nun wird an Lösungen getüftelt.| Illustration: Andrea Peter

Fische im Abstiegskampf

Für Fische sind Flusskraftwerke oft unüberwindbar. Entlang der Aare müssen sie mit rund zwanzig davon kämpfen. Zwar wurde ihnen mit Fischtreppen vielerorts die Möglichkeit zurückgegeben, flussaufwärts zu schwimmen, doch für den Abstieg fehlt eine Lösung, die sich auch bei grösseren Kraftwerken bewährt.

Das Problem: Barben, Aale oder Forellen folgen der Strömung und geraten in die Turbinen – wo rund ein Drittel von ihnen umkommt. Das soll sich ändern. Doch wie baut man eine kostengünstige und langlebige Abstiegsmöglichkeit, die von den Fischen auch genutzt wird?

Auf diesem Neuland bewegen sich gleich mehrere Pilotprojekte an der Aare. Bei den Wasserkraftwerken Bannwil und Wildegg-Brugg wird erforscht, wie Fische zuverlässig von den Turbinen weg und hin zu einem Bypass gelenkt werden können. Im Labor entwickelten Ingenieurinnen der ETH Zürich mit Fischbiologen der Eawag dafür Leitrechen. Diese verändern die Strömung und lenken die Fische so in die gewünschte Richtung.

In der Aare analysierte zudem der Fischbiologe Armin Peter das Migrationsverhalten: Wann wandern welche Fische gerne? Wie weit schwimmen sie? Und wohin wollen sie? Im Fluss selbst sind die Bedingungen komplexer als im Labor. «Das System muss in allen Situationen funktionieren, sei es bei Niedrig- oder Hochwasser», erklärt Andreas Stettler, der die Pilotprojekte begleitet. «Zudem könnte Schwemmholz die filigranen Leitrechen in Mitleidenschaft ziehen.» Entsprechend werden in Bannwil als nächste Etappe die realen Auswirkungen analysiert, um eine praxistaugliche Lösung zu entwickeln.

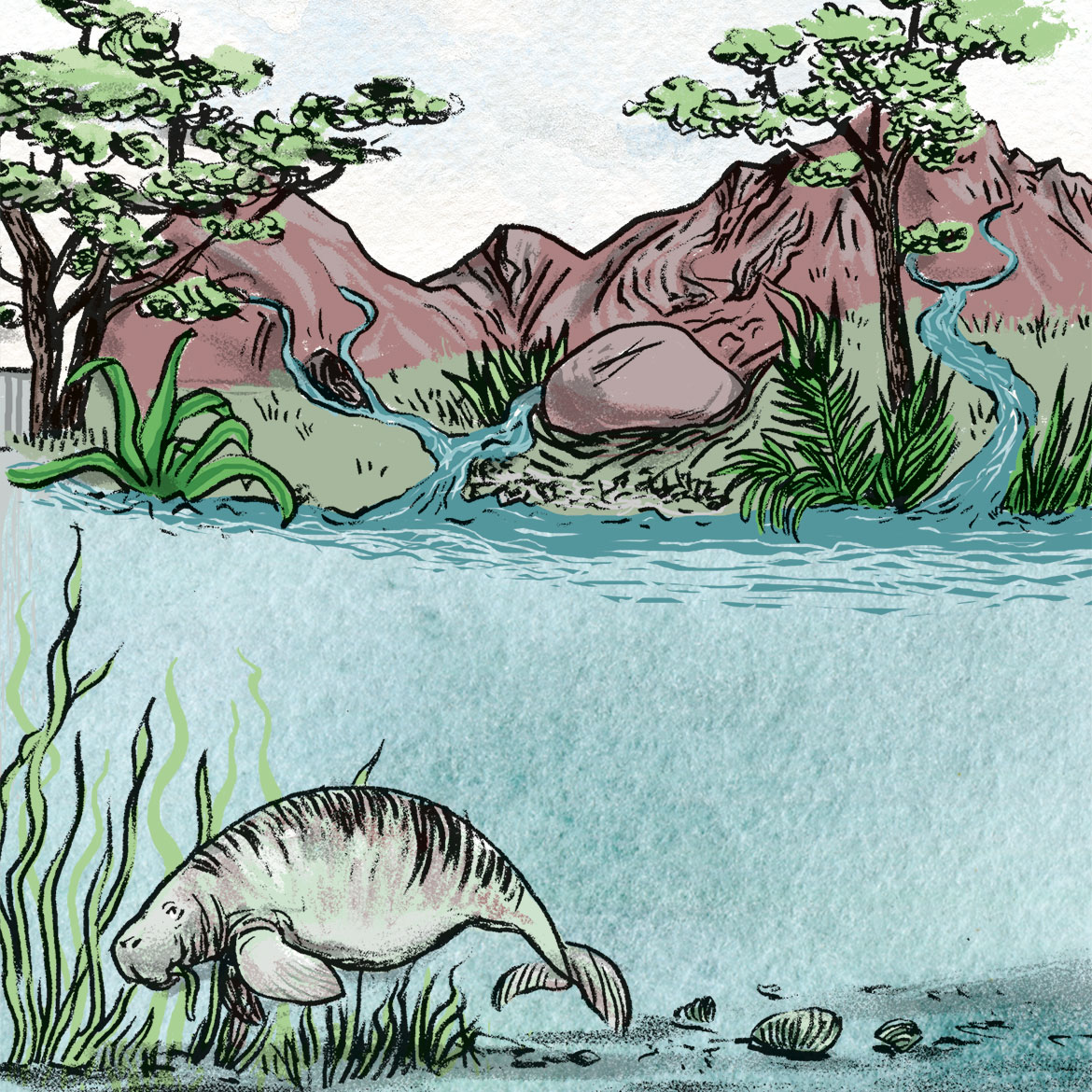

Vor 16 Millionen Jahren mündete die Aare in ein gigantisches Molassemeer. Dort, wo sich heute das Mittelland befindet, tummelten sich Urtiere im Wasser. | Illustration: Andrea Peter

Als die Aare noch durch Luzern floss

Bernerinnen wissen es schon lange: Die Aare ist der bedeutendste Fluss der Schweiz. Sie entwässert rund 43 Prozent des Landes – nebst dem Alpennordhang fast das ganze Mittelland vom Lac du Joux bis zum Walensee –, bis sie in Koblenz in den Rhein mündet.

Der Flusslauf war aber nicht immer derselbe wie heute. Der wohl bekannteste Eingriff ist die Kanalisierung und Umleitung in den Bielersee im Zuge der ersten Juragewässerkorrektion von 1868 bis 1891. Davon zeugt noch heute die Alte Aare zwischen Aarberg und Nidau.

Der Geologe Fritz Schlunegger von der Universität Bern hat die Geschichte der Aare noch viel weiter zurückverfolgt: Die Ur-Aare änderte seit ihrer Geburt vor rund 30 Millionen Jahren immer wieder ihre Fliessrichtung. Dabei floss sie mal nach Osten, immer mal wieder nach Westen und irgendwann dann nach Norden. Vor 16 Millionen Jahren mündete sie sogar in ein gigantisches Molassemeer, dort, wo sich heute das Mittelland befindet.

Der Ursprung all dieser Aareversionen lag aber stets im heutigen Berner Oberland. Die sich auffaltenden Alpen waren auch der Grund, warum die Aare nie nach Süden floss. Erst vor rund 2,6 Millionen Jahren erlangte sie dann mehr oder weniger ihre heutige Form. Noch mied sie aber eine Million Jahre lang das heutige Bern und floss stattdessen direkt via Luzern nach Norden. Bis die Eis- und Warmzeiten der letzten 500 000 Jahre das änderten. Eine offene Frage für Schlunegger bleibt: Wohin wird die Aare in Zukunft fliessen? Gut möglich, dass sie sich wieder für einen Weg nach Westen entscheidet.