Thema: Wissenschaftsjournalismus

Vom Groupie zum Wachhund

Die Rolle des Wissenschaftsjournalismus hat sich über die Jahrzehnte gewandelt. Ein Blick auf die historischen Meilensteine.

Wissenschaftsjournalistinnen schreiben vor allem für populäre Fachmagazine wie New Scientist und die Wissenschaftsressorts nationaler Medien, weniger für breite Bereiche wie Politik oder Wirtschaft. | Foto: ZVG

So richtig Schub bekam das journalistische Schreiben über Wissenschaft im Westen durch die sowjetischen Satelliten Sputnik 1 und 2. Sie waren die ersten ihrer Art und sorgten zusammen mit den Raketen, die sie ins All trugen, für gesellschaftliche Schockwellen in den USA. Sie befeuerten in der Folge auch das dortige Raumfahrtprogramm.

Am Startort der US-amerikanischen Raketen am Cape Canaveral zündeten Karrieren wie diejenige von Wissenschaftsjournalistin Mary Bubb, der ersten Frau in diesem Genre. Die Nasa ehrt sie und einige Dutzend andere Autoren bis heute als «Chroniclers».

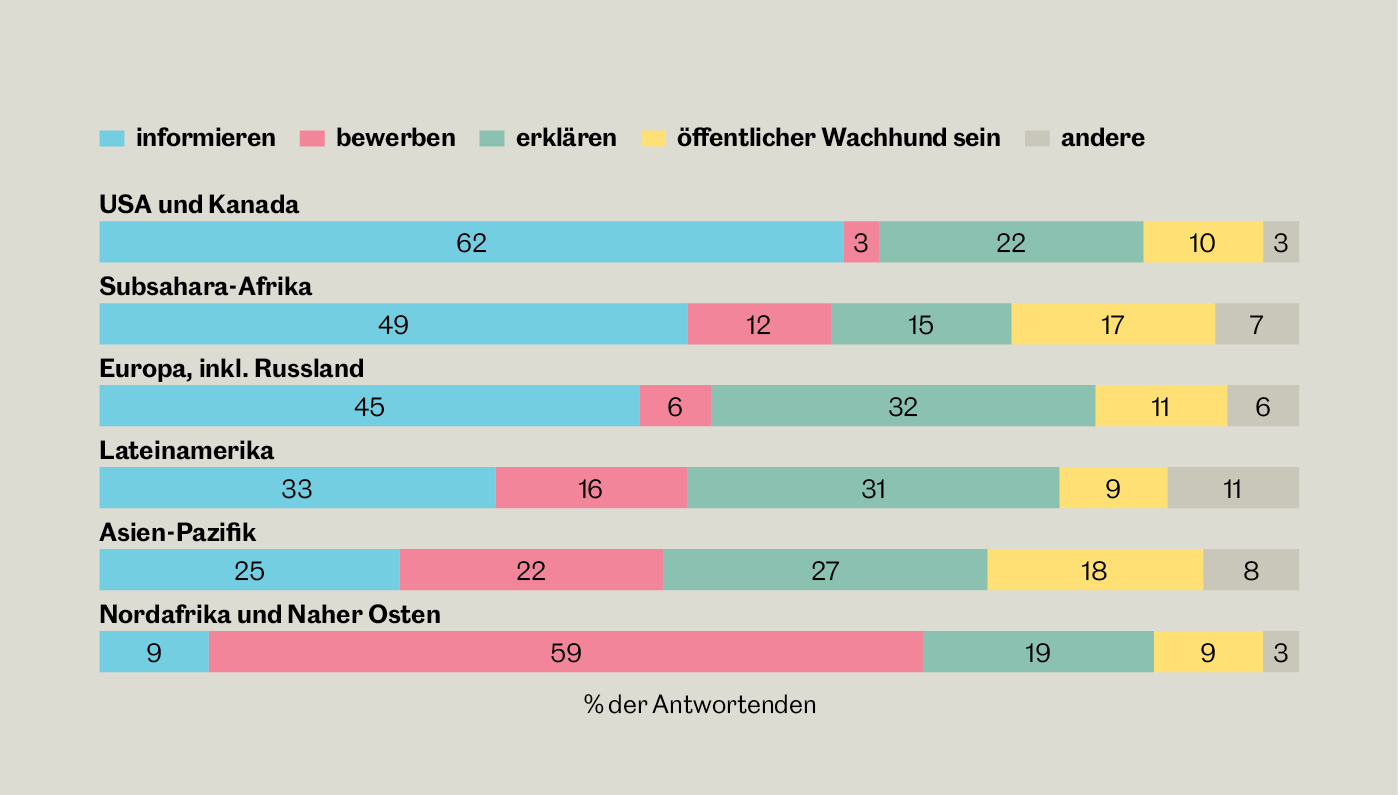

Rolle der Wissenschaftsjournalisten

Informieren, Wissenschaft erklären und für diese werben gelten bei Wissenschaftsjournalistinnen als die drei Aufgaben, die ihre Rolle am besten definieren. | Quelle: Global Science Journalism Report 2022

Damit war das goldene Zeitalter der Cheerleader der Wissenschaft angebrochen. «Die Berichterstattung über technische Entwicklungen in der Zeit nach Sputnik war generell enthusiastisch. Bewunderung und Ehrfurcht charakterisierte den Wissenschaftsjournalismus lange Zeit», fassen es die brasilianische Kommunikationswissenschaftlerin Luisa Massarani und ihre Kollegen in einem Fachartikel über den Weltverband für Wissenschaftsjournalismus zusammen.

Der Jubel wurde ab den 1960er-Jahren jedoch mehr und mehr von Buhrufen begleitet. Das 1962 publizierte Buch Silent Spring von Biologin Rachel Carson über ökologische Schäden durch Pestizide markierte den Beginn der Umweltbewegung. Diese trug massgeblich dazu bei, den Wissenschaftsjournalismus wieder auf den Boden auch schmutziger Tatsachen zurückzuholen.

von 505 weltweit befragten Wissenschaftsjournalisten gaben an, als Freelancer zu arbeiten.

alt sind Wissenschaftsjournalistinnen weltweit durchschnittlich.

der weltweit befragten Wissenschaftsjournalisten sehen tiefe Honorare als grösstes Problem für ihre Berichterstattung.

der Teilnehmenden würden jungen Studierenden eine Karriere im Wissenschaftsjournalismus empfehlen.

Dessen kritischer Blick sei aufgrund der Umweltkatastrophen in den 1980er-Jahren wie des sauren Regens in Europa, des Chemieunfalls im indischen Bhopal oder des Reaktorunglücks von Tschernobyl immer schärfer geworden, erklärt der deutsche Experte für Wissenschaftsjournalismus Holger Wormer. Auch das Team um Massarani schreibt: «Diese Journalisten beschäftigten sich weniger mit wissenschaftlichen Entwicklungen als vielmehr mit den Folgen moderner Technologien für die Erde.»

Einen weiteren Meilenstein in der Berichterstattung über Erkenntnisse der Forschung und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft bilden die ethischen Debatten um die Stammzellenforschung, das Klonen und das Human Genome Project um die Jahrtausendwende, wie Wormer sagt. «Damals wurde der Wissenschaftsjournalismus dominierender, und man dachte, es ergäben sich daraus langfristig neue Strukturen in den Redaktionen. Und dann kam 9/11.» Damit traten wieder ganz andere Fragen in den Vordergrund.

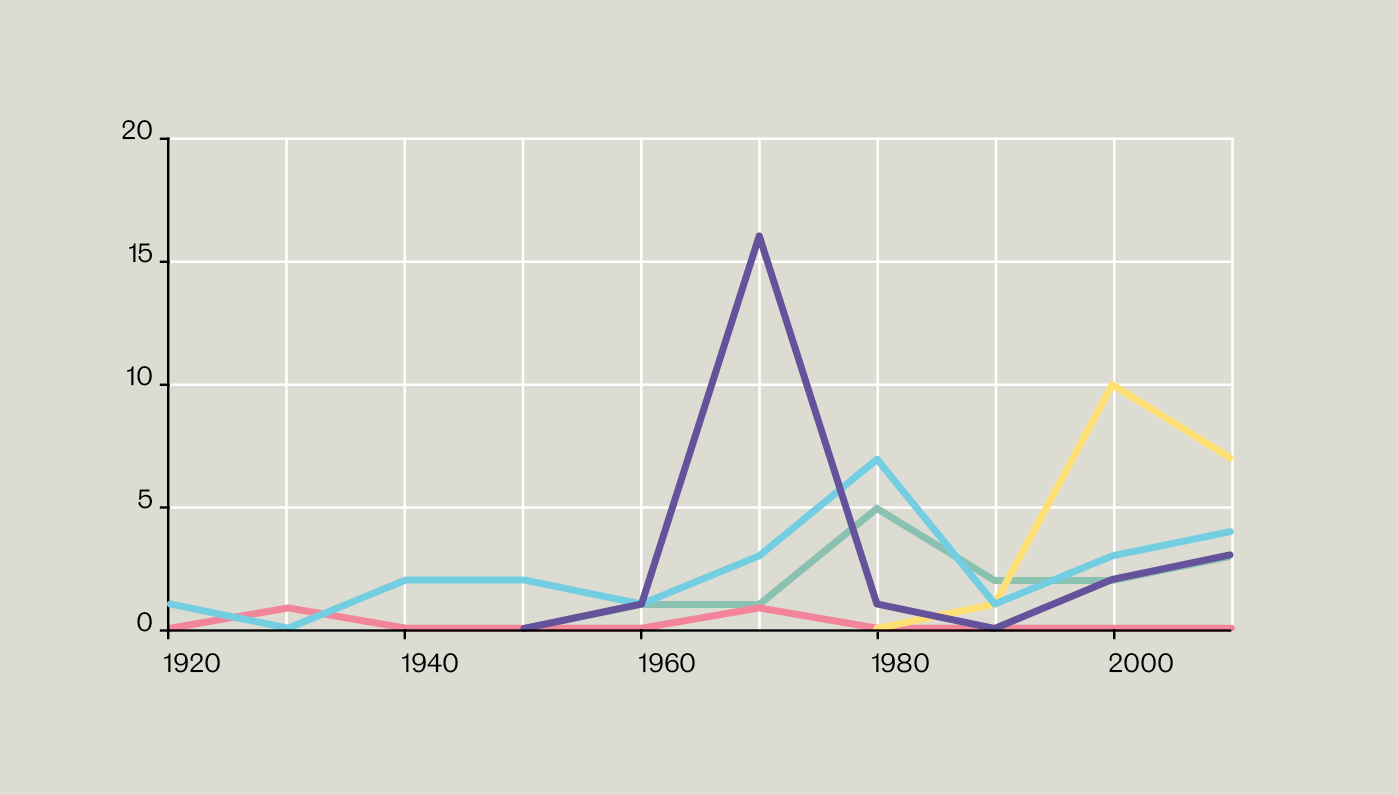

Gründungen nationaler Verbände

In Lateinamerika gab es einen sprunghaften Anstieg der Gründungen nationaler Vereinigungen um 1970, in Europa erst eine Spitze um 1980. In Afrika begann der Trend um die 2000er. | Quelle: Zusammengestellt von Massarani, Magalhães and Lewenstein (2025) mit Daten von Gascoigne et al. (2020), Massarani and Magalhães (2024), White (2007) und Verbandswebseiten.

Während der Coronapandemie zwischen 2020 und 2022 erlebte Wormer ein Déjà-vu. Wieder war Wissenschaftsjournalismus das Mass aller Dinge. Doch: «Sein temporärer Bedeutungszuwachs wurde wieder nicht konserviert.» Konkret ausgedrückt: In den Redaktionen sind wieder kaum feste neue Strukturen entstanden.

«Der Reflex, dass die Nachrichtenredaktion die Kollegen aus der Wissenschaftsredaktion fragt, wenn sie etwa über das umstrittene US-Datenanalyseunternehmen Palantir berichtet, fehlt vielerorts nach wie vor.» Und: «Die politischen Redaktionen hecheln wieder dem Tagesgeschäft hinterher und interessieren sich vor allem dafür, was der amerikanische Präsident gesagt hat.»

Zentrale Impulse aus Lateinamerika

Eben ging im südafrikanischen Pretoria die 13. Weltkonferenz für Wissenschaftsjournalismus zu Ende. Die erste hatte 1992 in Japan stattgefunden. An der dritten 2002 im brasilianischen São Paulo wurden die Weichen zur Gründung des Weltverbandes für Wissenschaftsjournalismus (WFSJ) gestellt. Dieser besteht heute aus rund 70 nationalen Ver-einigungen. Die brasilianische Kommunikationswissenschaftlerin Luisa Massarani hat mit Kollegen die Entwicklung analysiert, denn: «Die Berufsverbände haben eine Schlüsselrolle bei der Konsolidierung des Wissenschaftsjournalismus gespielt.»

Drei überregionale Vereinigungen waren für den WFSJ zentral: die britisch-kanadisch-nordamerikanische ISWA, die europäische EUSJA und die spanisch-lateinamerikanische AIPC. Letztere war von einem spanischen und einem venezolanischen Wissenschaftsjournalisten 1969 ins Leben gerufen worden. Massarani und Co. bezeichnen sie als Vorväter des globalen Wissenschaftsjournalismus. In den 1970er-Jahren seien in Lateinamerika die Gründungen nationaler Verbände «von der AIPC vorangetrieben» worden. In Europa habe die EUSJA bereits bestehende nationale Verbände zusammengeführt und ab den 1980er-Jahren mit der Auflösung der Sowjetunion expandiert. Das Ziel des Weltverbandes, auch in Afrika lokale Verbände zu fördern, spiegelt sich in einem Höhepunkt ab den 2000er-Jahren. Der WFSJ will die Kompetenzen der Wissenschaftsjournalistinnen weltweit zusammenbringen und das Gefälle zwischen Westen und Süden verringern.

Das sogenannte verspätete Ressort, wie Walter Hömberg den Wissenschaftsjournalismus 1989 in einem Grundsatzwerk nannte, ist bis heute nicht so weit gediehen, dass es stabil auf eigenen Füssen steht. Sowohl die Finanzierung von Wissenschaft als auch von Journalismus wackeln aktuell besonders. «Das wird in Zeiten von KI nicht besser», bedauert Wormer. Auch eine weitere Entwicklung bereitet Bauchschmerzen: Mehr und mehr Kommunikation kommt von den Forschungsinstitutionen selber. «Man könnte auf die Idee kommen, die Hochschulen könnten die Wissenschaftsberichterstattung einfach selber machen», so Wormer. «Aber bei ihnen dominiert Reputationskommunikation. Es geht vor allem darum, zu zeigen: Wir haben was ganz Tolles gemacht.»

Er frage sich: «Warum wird da kaum echte, gute Wissenschaftskommunikation gemacht, die die Standards von Wissenschaft und Journalismus beachtet? Wenn ich einen wissenschaftlichen Artikel schreibe, dann muss ich ja auch die Einschränkungen der Forschungsergebnisse diskutieren, die Literatur von anderen Forschenden, den Widerspruch zu ihnen.»

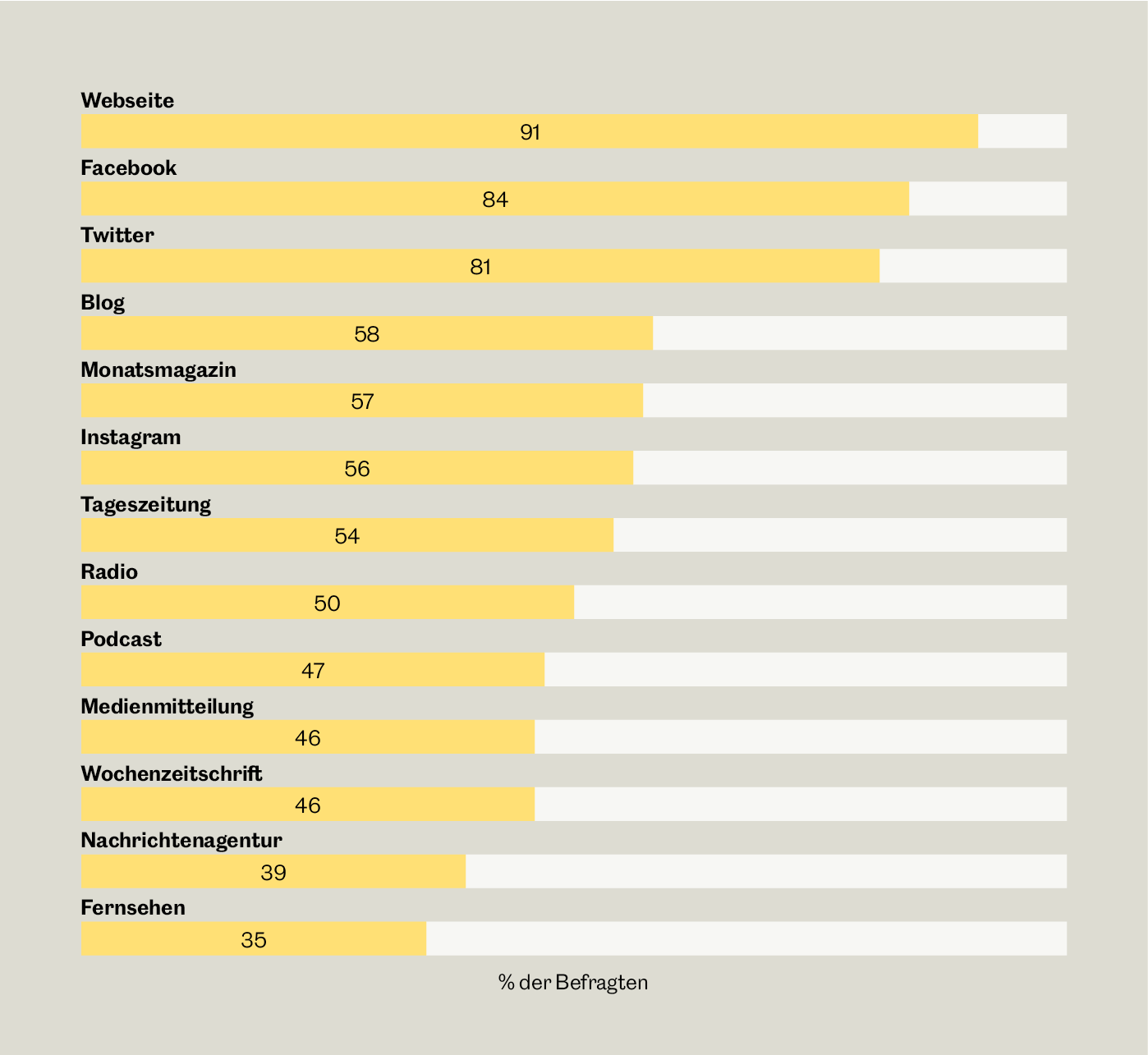

Wo die Geschichten erscheinen

Das Internet ist das wichtigste Medium für die Verbreitung der Arbeit von Wissenschaftsjournalisten. | Quelle: Global Science Journalism Report 2021

Wormer findet, dass das heute nötiger wäre denn je: «Eine Kommunikationsabteilung kann sich nicht mehr sagen: Wir hauen jetzt auf die Pauke, die Journalistin wird es schon richtig einordnen. Nein, die Endnutzenden sehen das Presseschreiben im Internet direkt. Das muss von Anfang an eingeordnet werden.» Er sieht dabei auch eine Chance: «Die Wissenschaftsjournalisten müssten sich dann weniger um die Chronistenpflicht kümmern und weniger über einzelne neue Studien schreiben – und könnten mehr einordnen.»

Den Ideen Wormers folgend könnten die Wissenschaftsjournalistinnen also auf ihre Rolle als Erklärer der Zusammenhänge zwischen Erkenntnissen aus der Forschung und deren Folgen für die Gesellschaft fokussieren. Und als Wachhunde das Wissenschaftssystem im Auge haben. Vorbei die Zeiten der Cheerleader, die mit Blick in den Himmel einfach begeistert sind.