AKADEMISCHE WELT

Wie es der Wissenschaft global so geht

Die akademische Freiheit nimmt seit fünfzehn Jahren ab. Das Vertrauen in die Wissenschaft bleibt dagegen insgesamt hoch. Ein Überblick.

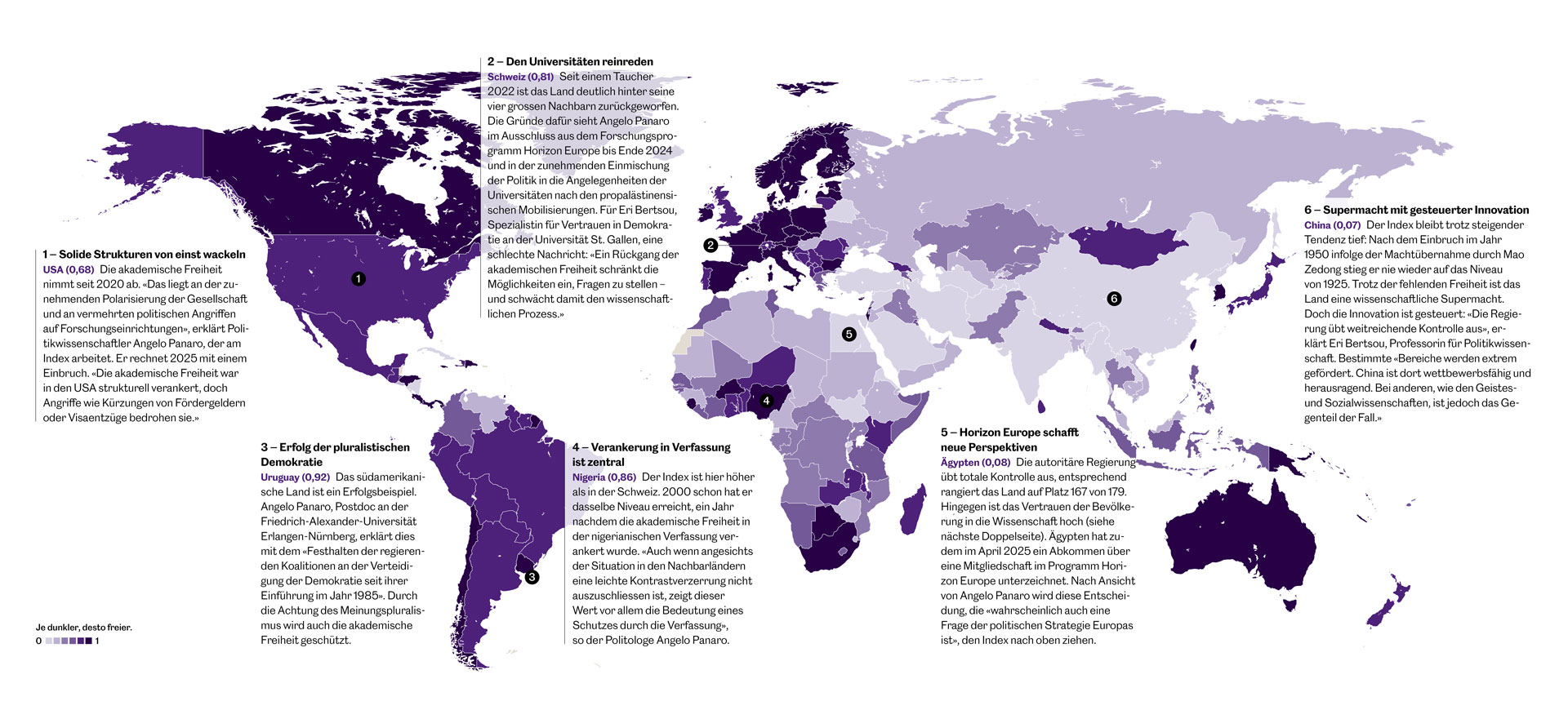

Akademische Freiheit global 2024

Der Index der akademischen Freiheit umfasst fünf Kriterien: Freiheit von Forschung und Lehre, Freiheit des Informationsaustausches und -flusses an Hochschulen, institutionelle Unabhängigkeit der Hochschulen, Integrität des Campus und Freiheit der akademischen und kulturellen Meinungsäusserung. Er basiert auf den Analysen von mehr als 2300 internationalen Expertinnen und Experten.

- Sechs Länder, sechs Gründe für einen hohen oder tiefen Index der akademischen Freiheit. | Quelle: Mapping-Tools und Datenbank (v15) des internationalen Forschungsprojekts «The Varieties of Democracy» (V-Dem)

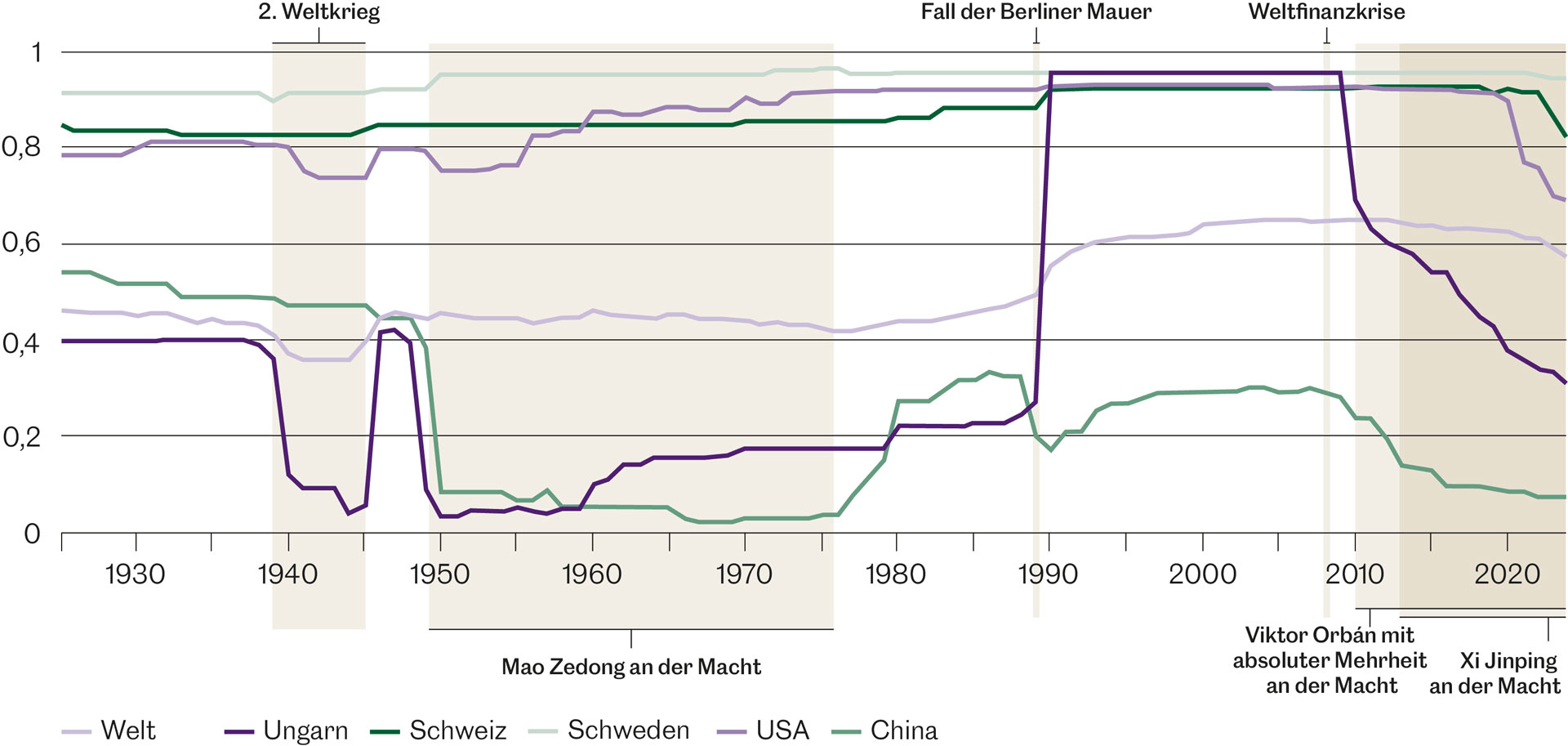

Das Auf und Ab Ungarns im vergangenen Jahrhundert

Die geopolitischen Verwerfungen einer Epoche haben direkten Einfluss auf die akademische Freiheit. Diese Korrelation lässt sich am Beispiel Ungarns veranschaulichen, wo die akademische Freiheit auch die Geschichte widerspiegelt: Weltkrieg, autoritäres Ostblockregime, Fall der Berliner Mauer, neues autoritäres Regime seit der zweiten Amtszeit von Viktor Orbán mit absoluter Mehrheit. Global ist der Index seit der Wirtschaftskrise 2008 stetig gesunken. Jährlich erhoben wird der Index übrigens seit 2022, retroaktiv bis 1900.

- Geopolitik sorgt für Schwankungen bei der akademischen Freiheit. | Quelle: Grafik-Tools und Datenbank (v15) des internationalen Forschungsprojekts «The Varieties of Democracy» (V-Dem)

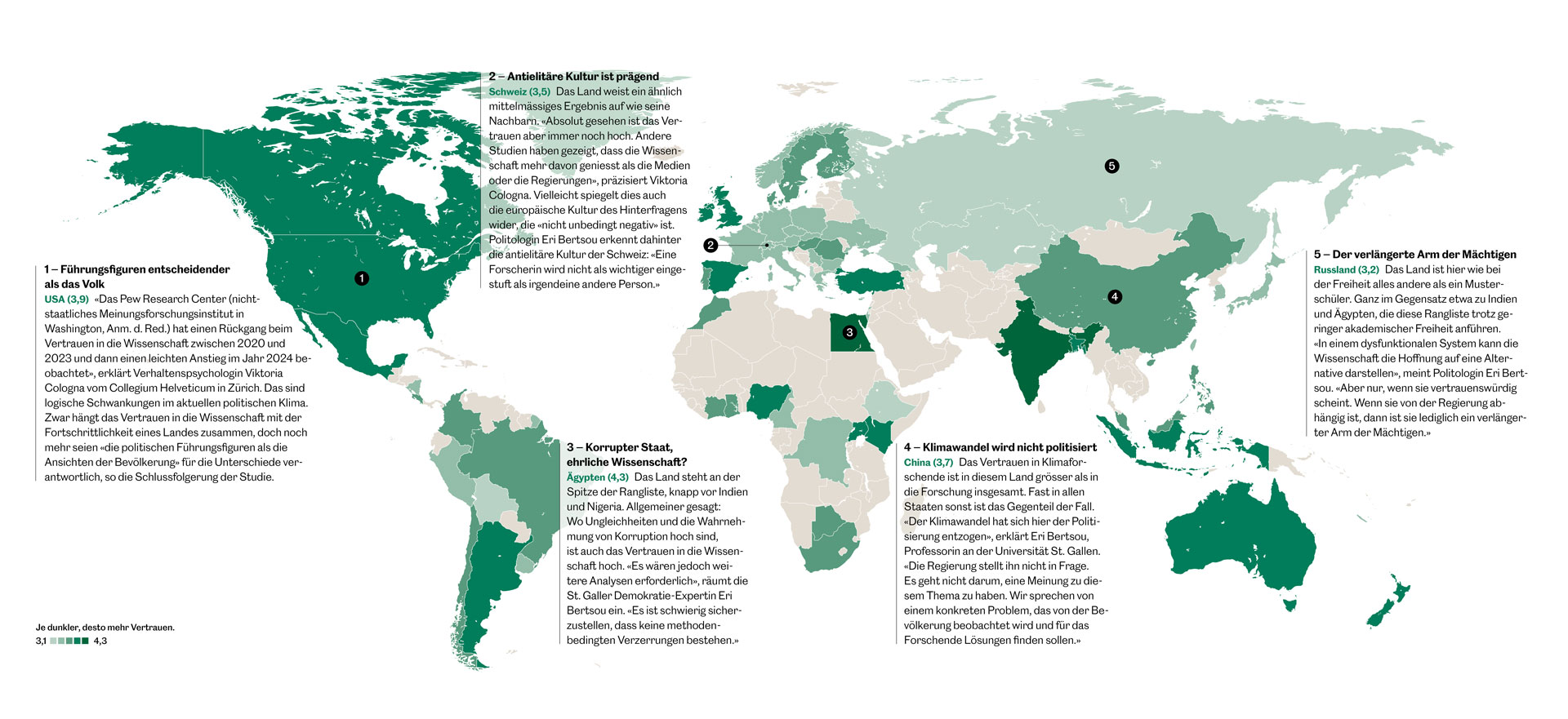

Vertrauen in Forschende weltweit 2022-2023

Viktoria Cologna und Niels Mede, die auf das Thema Vertrauen in und Wahrnehmung von Wissenschaft spezialisiert sind, haben an den Universitäten Harvard und Zürich das Projekt «Trust in scientists and science-related populism» lanciert. Über 240 Expertinnen und Experten aus fast 70 Ländern bewerteten darin anhand eines Fragebogens die Situation in den Jahren 2022–2023. Das Vertrauen wurde berechnet, indem folgende Wahrnehmungen kombiniert wurden: Kompetenz, Integrität, Wohlwollen und Offenheit der Forschenden.

- Wodurch das Vertrauen in die Wissenschaft entsteht, zeigen sechs Fallbeispiele aus fünf Kontinenten. | Quelle: Projekt «Trust in scientists and science-related populism», V. Cologna et al.: Trust in scientists and their role in society across 68 countries. Nature human behaviour (2025)

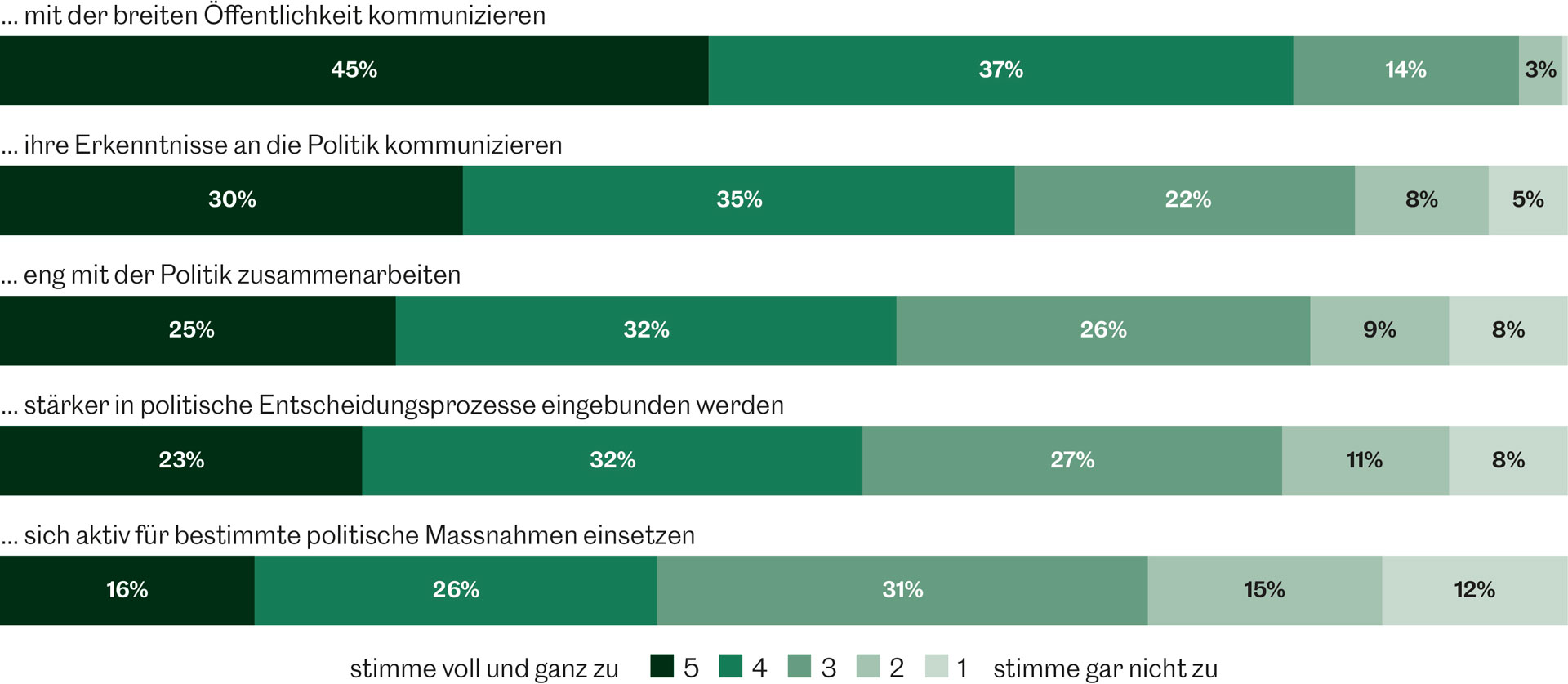

Informieren, nicht sich politisch engagieren!

In der Schweiz sind 83 Prozent der Meinung, dass die Wissenschaft mit der Öffentlichkeit kommunizieren sollte. Doch je politischer dieses Engagement wird, desto mehr sinkt die Zustimmung: 65 Prozent unterstützen zwar Kommunikation mit der Politik, aber nur 42 Prozent wollen, dass «sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aktiv für bestimmte politische Massnahmen einsetzen». Viktoria Cologna, Expertin für Vertrauen in die Wissenschaft, relativiert: «Fast ein Drittel ist unentschieden.

Befragung in der Schweiz: Wissenschaftlerinnen sollen …

- Je proaktiver die Rolle, desto weniger Zustimmung erhält sie von den Schweizerinnen und Schweizern.| Quelle: Projekt «Trust in scientists and science-related populism»

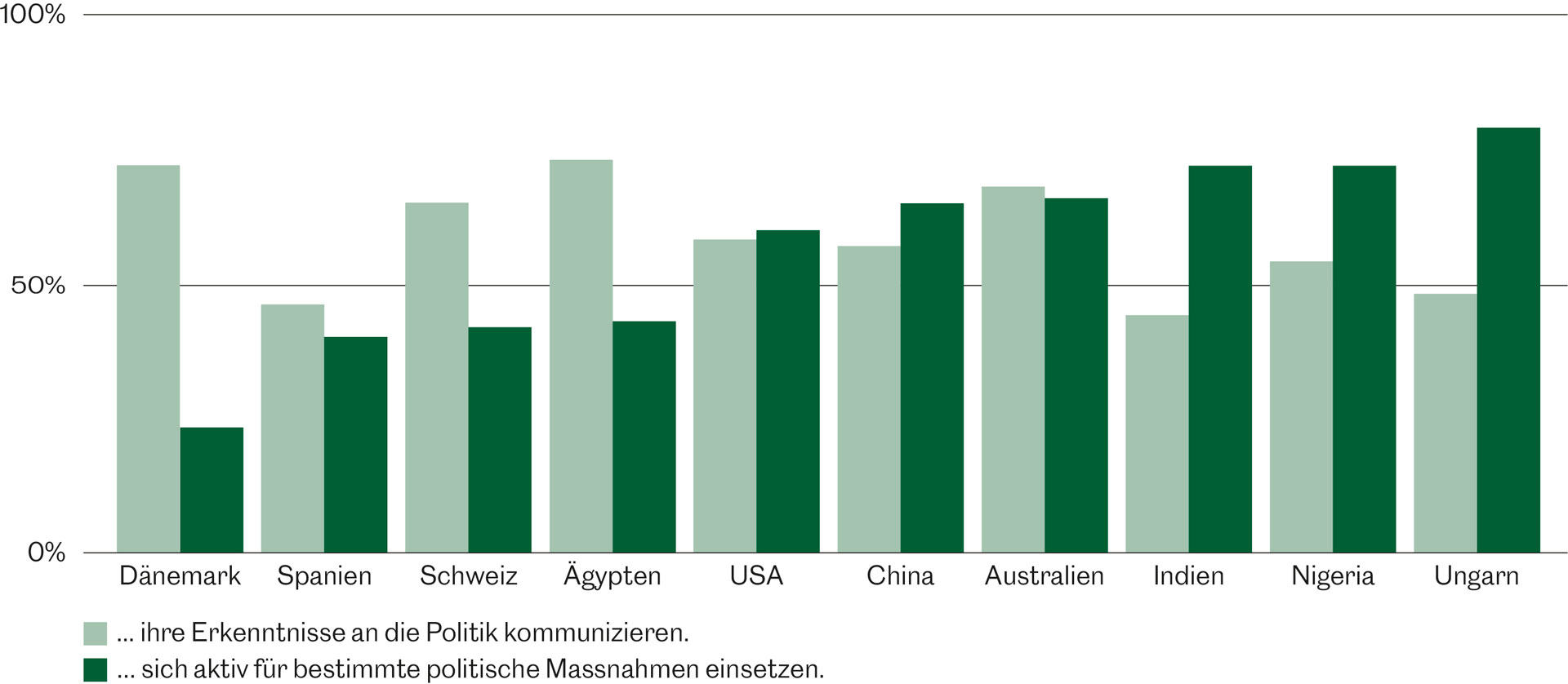

Übersee mag politisch aktive Forschende

Die meisten europäischen Länder sind wie die Schweiz für Kommunikation mit der Politik, aber nicht für aktives politisches Engagement von Forschenden. Dänemark ist mit nur 23 Prozent Zustimmung sogar insgesamt eher ablehnend. Während Ägypten ebenfalls Teil der Europa-Fraktion ist, bildet Ungarn eine Ausnahme, da sich 79 Prozent der Leute für eine «aktive Interessenvertretung» aussprechen. Eine Begeisterung, die der Rest der Welt teilt, von Amerika über Afrika bis Asien. «Diese Ergebnisse sind interessant und erfordern weitere Analysen», findet Eri Bertsou.

Befragung global: Wissenschaftler sollen …

- Die meisten Europäerinnen und Europäer sind skeptisch gegenüber Aktivismus. | Quelle: Projekt «Trust in scientists and science-related populism»

Infografiken: Bodara