PORTRÄT

Die junge Frau und das Meer

Margot Camus-Romelli machte als 15-Jährige die Matura, lief mit 16 Jahren von zu Hause weg und organisierte zwei Jahre später eine Forschungsexpedition im Nordatlantik. Sie sprudelt vor Ideen – und Sinnfragen.

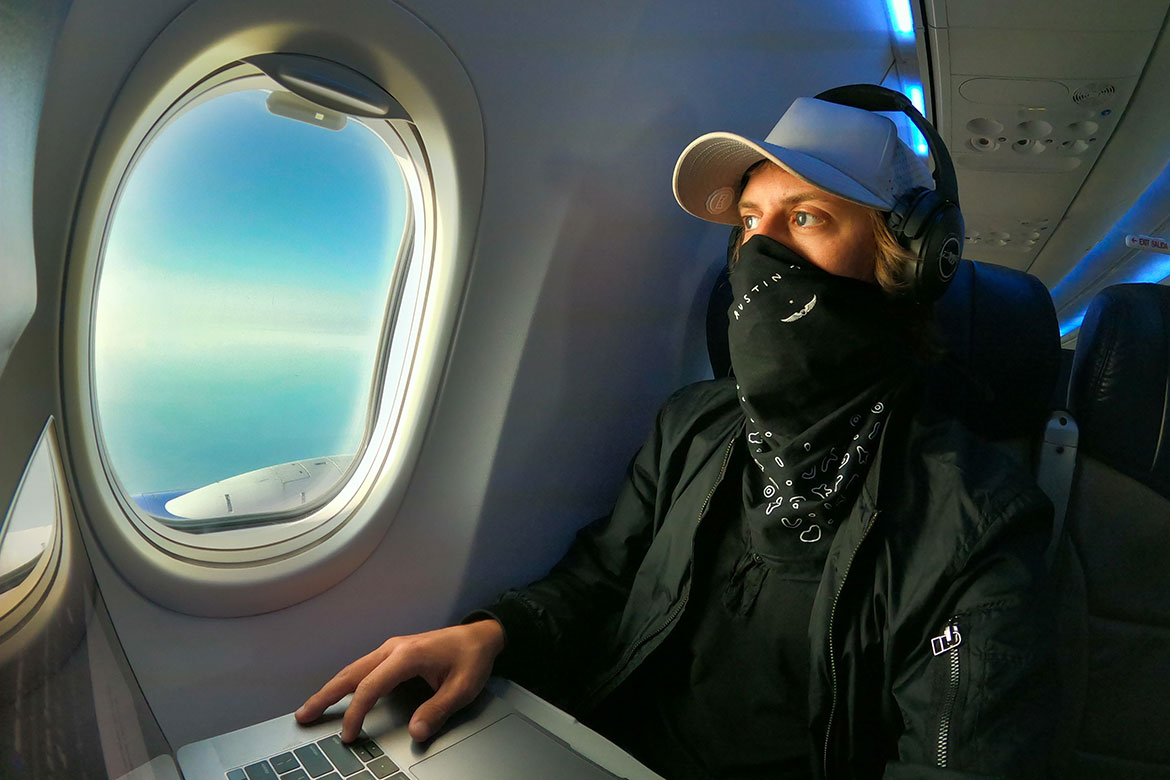

An Land hatte Margot Camus-Romelli mit Herzblut für ihr Projekt auf See gekämpft, doch dann merkte sie, dass sie die Forschungsaufgaben an Bord weniger ausfüllten als erwartet. | Foto: Sébastien Agnetti / 13Photo

«Ich habe eine Schreibtischphobie. Das Büro lässt sich aber schwer vermeiden, wenn man Ingenieurin ist – vereinfacht gesagt.» Kompliziert versus einfach: ein erster Kontrast, der viele weitere ankündigt. Während des eineinhalbstündigen Treffens jongliert Margot Camus- Romelli mit Meeresbiologie und Melancholie, mit Wüste und Wasser, mit Literatur und Nahtoderfahrung. Die 22-jährige EPFL-Masterstudentin hat in ihrem Kopf ebenso viele Pläne wie Fragen. Eine Draufgängerin, die auf den Wellen zur Ruhe kommt, eine zweifelnde Performerin mit sprudelnder Persönlichkeit.

Nach der Covid-Pandemie gründet Camus-Romelli mit 19 Jahren, im zweiten Jahr ihres Bachelors an der EPFL, eine Studierendenvereinigung für wissenschaftliche Expeditionen auf Seen und der See. Sailowtech soll zum Schutz der Meere beitragen, indem Daten über Plankton und dessen Lebensraum gesammelt werden. Wichtig ist dabei auch, die Wissenschaft zu demokratisieren und Mitstudierenden Erfahrungen mit aquatischen Ökosystemen zu ermöglichen. Die Studentin findet Sponsoren, verwaltet ein Budget von 180 000 Franken und initiiert die Zusammenarbeit mit Meeresforschungsinstituten.

Das «lowtech» im Namen der Vereinigung verweist auf das Ziel einer sparsameren Wissenschaft. Studierende und Forschende stellten drei der Instrumente an Bord selbst her, unter anderem eine Unterwasserkamera und einen Sensor zur Messung von Temperatur, elektrischer Leitfähigkeit und Wassertiefe. «Ich wollte zeigen, dass qualitativ gute Forschung kostengünstig und umweltfreundlich sein kann», erklärt Camus-Romelli. «Wissenschaft ist noch allzu häufig elitär, gewinnorientiert und eine Belastung für die Umwelt.»

Studentin, Seglerin, Autorin

Margot Camus-Romelli (22) begann 2019 ihr Studium an der EPFL und absolviert nun einen Master in Life Sciences. Sie ist Gründerin und ehemalige Präsidentin der studentischen Vereinigung Sailowtech, die wissenschaftliche Instrumente mit einfachen Technologien entwickelt und Forschungsprojekte auf Seen und auf dem Meer durchführt. Sie leitete eine 14-monatige Expedition im Nordatlantik und schliesst gerade die Arbeiten an ihrem Buch ab. Camus-Romelli wurde in Tunis geboren und wuchs in der Bretagne auf. Ihr Grossvater war Seemann, ihr Urgrossvater Aviatiker.

Das erste Projekt hiess Atlantea: 14 Monate auf See, 25 000 Kilometer über den Nordatlantik, Hunderte von Analysen und Proben, über 300 beobachtete Arten von Plankton. Das Team besteht aus einem Skipper und sechs Studierenden, von denen zwei alle drei bis vier Monate wechseln. Die Tage an Bord verlaufen im Rhythmus der Probenahmen und Analysen, der Routinearbeiten und des Segelns. An den Tagen im Hafen werden Daten übermittelt, Proben für genetische Analysen verschickt und die Aktivitäten mit Forschungspartnern abgestimmt. Camus- Romelli ist wissenschaftliche Koordinatorin, bestimmt Plankton unter dem Mikroskop, regelt Alltägliches und kocht.

Auf See lösen sich alle Überzeugungen auf

«Einerseits ist das Leben auf einem Schiff einfach», erzählt die junge Französin. «Zwar sind die Bedingungen hart und es fehlt an Komfort und Platz, aber man kann sich dem Rhythmus hingeben. Es gibt weder Telefon noch Internet, man fährt von Punkt A nach Punkt B. Die Reise wird vom Wetter und vom Tag-Nacht-Wechsel bestimmt.» Die Erfahrung lässt sie aber auch vieles hinterfragen: «An Land kämpfte ich mit Herzblut für das Projekt, doch auf See lösten sich diese Überzeugungen auf.»

Das sei die Wirkung der immensen Weite des Ozeans und der intensiven Kälte zum Schluss der Expedition in Grönland gewesen. «Ich realisierte, dass mich die Forschungsaufgaben an Bord weniger ausfüllten als erwartet, dass ich Mühe hatte mit dem Alltag. Ich fühlte mich leer, wie eine Hochstaplerin, die ihr Team im Stich lässt.» Sie verbringt viel Zeit mit Nachdenken und dem Eintauchen in die Meeresumgebung, physisch unter Wasser beim Tauchen oder beim Free Diving ohne Flasche.

Die Landung auf festem Boden im Jahr 2024 ist hart: «Ich brauchte mehrere Monate, bis ich realisierte, was mir die Expedition alles gebracht hatte. Vom Meer kommt man völlig verwandelt zurück, an Land scheint alles noch genau wie vorher. Man fühlt sich fehl am Platz.» Zur Verarbeitung dieser Lebensetappe schreibt sie ein Buch, das sie demnächst beim Verlag einreicht. Es vereint persönliche Überlegungen, Kindheitserinnerungen, Gedichte und Aquarellzeichnungen. Inzwischen hat Camus-Romelli die Vereinigung verlassen und ein Masterstudium an der EPFL aufgenommen, wobei sie die Meeresbiologie gegen die Physiologie des Tauchens ausgetauscht hat: Sie plant einen achtmonatigen Aufenthalt in den USA und will dort die Wirkungen von Stickstoff im menschlichen Körper in 100 Metern Tiefe untersuchen.

Ein Beweggrund für sie ist auch hier, zur Demokratisierung, dieses Mal des Tauchens, beizutragen, damit wissenschaftliche Daten gesammelt werden, die wiederum für den Schutz der Meereshabitate wichtig sind. Sie findet aber auch, dass «diese Aktivität uns zum Staunen bringt und damit ein Bewusstsein schaffen kann». Man müsse «diese wunderbare Erfahrung machen: unter Wasser sein, den Lebewesen des Meeres begegnen. Aber auch einen ausbleichenden Korallenstock sehen, einen Hai, der sich in Netzen verfangen hat.» Sie ist überzeugt, dass «der Mensch ohne das Meer stirbt».

Sinnsuche nach extremen Erfahrungen

Margot Camus-Romelli wurde in Tunesien geboren und lebte in Marokko, bis sie sechs Jahre alt war, dann zog ihre Familie in die Bretagne. Sie kehrte jedes Jahr in den Maghreb zurück und entdeckte mit zehn Jahren die Wüste: Nachdem sie eine Düne hochgeklettert war, überwältigte sie das unendliche Meer aus Sand. «Ein unglaubliches Glücksgefühl », aber auch «eine fast zu intensive Erfahrung», die in ihr das ständige Bedürfnis weckte, mit der Natur verbunden zu sein. «In diesem Moment hat sich etwas geöffnet und nie mehr geschlossen. Mein ganzes Leben lang habe ich mich wie eine Fremde gefühlt, die sich in einer Welt bewegt, die sie nicht versteht, die zu brutal ist, zu sehr losgelöst von einer sanfteren Zeitlichkeit.» Ein Paradoxon für eine Frau, die von einem Projekt zum nächsten eilt und sagt, dass sie nur sehr schwer zur Ruhe kommt.

Mit fünfzehn Jahren machte sie ihre Matura im Fernstudium. Im Jahr darauf lief sie von zu Hause weg, um den Schlägen ihres gewalttätigen Vaters zu entkommen. Sie möchte diese Episode ihres Lebens nicht totschweigen, betont aber, wie wichtig es ist, zu vergeben und weiterzugehen. Sie erzählt auch von einer Nahtoderfahrung, als es bei der Untersuchung eines Herzproblems im Spital zu Komplikationen kam. Dem Tod erneut sehr nahe kommt sie, als sie während der Atlantea- Expedition ein Free-Diving-Training zu weit treibt. Camus-Romellis Sinnsuche scheint noch lange nicht abgeschlossen.

Aktuell arbeitet sie als Segellehrerin, gehört zu einem Free Diving Club, nimmt an einem Rhetorikwettbewerb teil und absolviert eine Coaching-Ausbildung – nicht um andere zu coachen, sondern sich selber. Neben ihrem Master studiert sie im Nebenfach Management: «Wir brauchen Leute, die Wissenschaft um der Wissenschaft willen betreiben, aber das ist nichts für mich. Ich möchte zu einer praxisnahen und vielleicht auch weniger ethnozentrischen Wissenschaft beitragen, mich auch mit politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen auseinandersetzen. Ich habe einen grossen Traum: für das IKRK zu arbeiten.»

Camus-Romelli ist der EPFL, von der sie als 17-Jährige ein Stipendium erhalten hatte, sehr dankbar und fühlt sich in der Schweiz wohl. «Die Menschen hier sind nicht verschlossen, wie manchmal behauptet wird, sondern unternehmungslustig und offen für Abenteuer.» Die Schweiz könnte für sie also zu einem festen Ankerplatz werden.