Reportage

Abstecher zur Endstation Fels

Wohin mit dem radioaktiven Abfall? Im Jura wird getestet, ob sich Opalinuston als Wirtsgestein eignet. Und auch für die CO2-Speicherung laufen hier Experimente. Ein Besuch im Felslabor.

Für einen Versuch zur Endlagerung radioaktiver Abfälle wurde der Opalinuston aufgebrochen. | Foto: Christian Aeberhard

Hoch über dem beschaulichen jurassischen Städtchen St-Ursanne am Doubs klafft ein Loch im Felsen. Es ist – neben dem alten Fabrikgebäude – das letzte sichtbare Zeichen der Kalkfabrik, die hier bis 1993 in Betrieb war. Eine steile Strasse führt zur Tunneleinfahrt ins Felslabor. Rund zweihundert Meter nach der Zufahrt ist vorerst Schluss: Ein Schiebetor öffnet sich, das Auto fährt in eine Schleuse, das Tor schliesst sich. Nun ist man eingesperrt in Tonnen von Felsgestein.

«Im Tunnelinneren herrscht ein Überdruck, damit sich bei einem Brand der Rauch nicht so ausbreiten kann», erklärt Paul Bossart, Direktor des Felslabors Mont Terri. Kurz darauf öffnet sich das zweite Schleusentor auf einen schnurgeraden, vier Kilometer langen Tunnel. Es handelt sich hier nicht nur um die Zufahrt zum Labor, sondern auch um den Fluchttunnel für die A16, die parallel dazu verläuft. Bei einem Unfall im Autobahntunnel werden die Menschen über diesen Stollen evakuiert. Dann müssen auch die Mitarbeitenden des Forschungslabors raus.

Zu Fuss und ausgerüstet mit Helm und Lampe geht es weiter: 1200 Meter Stollen und Nischen wurden hier in den Fels gebohrt, die ersten Meter 1996, die letzte und grösste Galerie wurde Ende 2019 fertiggestellt. Weltweit gibt es rund 30 Felslabore, davon 4 in Tongestein wie im Kanton Jura. Doch nur das Schweizer Labor ist komplett der Forschung verschrieben. Für den Betrieb verantwortlich ist das Bundesamt für Landestopografie Swisstopo. 22 Organisationen aus 9 Ländern sind daran beteiligt, darunter das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) und die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) sowie deren europäische Pendants, aber auch geologische Landesdienste, Hochschulen und Erdölfirmen.

Millionen Jahre altes Wasser

In rund 150 Experimenten erforschen über 1000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Eigenschaften des Opalinustons. Er ist 174 Millionen Jahre alt, im ganzen Jurabogen abgelagert, und das Wasser in den sehr feinen Poren enthält noch Reste von Meerwasser. Weil dieses in Millionen von Jahren erhalten geblieben ist, gehen Forschende davon aus, dass sich die Eigenschaften des Gesteins auch bis in einer Million Jahren kaum verändern. Deshalb hat es die Nagra als mögliches Wirtsgestein für ein Tiefenlager für radioaktive Abfälle vorgeschlagen. Zudem hat der Opalinuston wegen seiner geringen Durchlässigkeit eine sehr gute Barrierewirkung. Im Felslabor stehen zwei Themen im Hauptfokus: die Endlagerung von radioaktiven Abfällen und die Speicherung von CO2.

Im jüngsten Schacht hat Hermann Gutgesell gerade einen Bohrkern aus der Tiefe geholt. «Hier sind Genauigkeit und Sauberkeit gefragt», erklärt der deutsche Bohrmeister, der seit 15 Jahren im Felslabor arbeitet. «Nicht wie im freien Feld.» Die Gesteinsprobe ist für die deutsche Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit bestimmt. Die Probe wird ausserhalb des Labors daraufhin untersucht, wie sich das Gestein unter Druck verhält. Die wissenschaftlichen Resultate, die aus den Arbeiten gewonnen werden, stehen allen Partnerorganisationen zur Verfügung. «Diese Technical Notes sind zwar nicht qualitätskontrolliert, aber sie dienen als Basis für die weitere Forschung», betont Paul Bossart. So ist das Felslabor Teil eines weltweiten Forschungsnetzwerks.

Jetzt geht es weiter in den Fels. «Ganz am Anfang ist mal die Beleuchtung ausgefallen, und ich habe meine Lampe verloren. Wir mussten uns mit einem Feuerzeug aushelfen», erzählt Bossart. «Da habe ich gemerkt, wie schnell man die Orientierung verliert.» Einmal jährlich findet eine Notfallübung inklusive Blaulichtorganisationen statt. Wer im Stollen unterwegs ist, trägt einen Badge, der von den Rettungsorganisationen genau lokalisiert werden kann. Wichtig ist es auch, die Experimente mit den wertvollen Instrumenten zu schützen. Deshalb sind in regelmässigen Abständen Feuervorhänge installiert, damit man die betroffenen Abschnitte isolieren kann. «Feuer ist ein hohes Risiko. Aber bis jetzt hatten wir glücklicherweise noch keinen ernsten Zwischenfall», sagt Bossart.

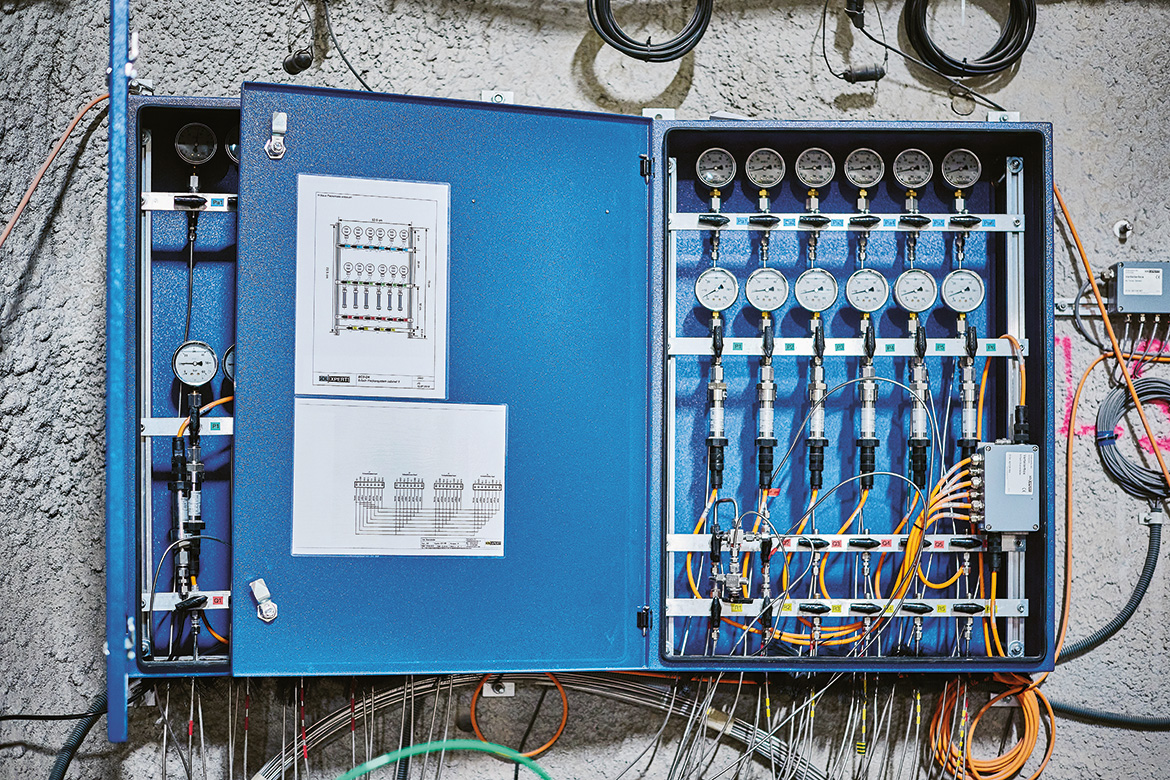

Christophe Nussbaum geht in eine Nische voran. Hier führen die ETH und das Schweizerische Kompetenzzentrum für Energieforschung seit 2018 in Zusammenarbeit mit Swisstopo und der EPFL Experimente zur CO2-Speicherung durch. «Es gibt hier eine Bruchzone», erklärt der Geologe. «Die Forschenden wollen herausfinden, ob CO2 entlang dieser Bruchzone migrieren kann.» Dahinter steckt die Frage, ob der Opalinuston auch noch mit tektonischen Brüchen genügend dicht für die Speicherung ist. Um das zu beantworten, wurden rund 500 Gramm CO2 in Salzwasser 30 Meter tief in den Felsen injiziert. Kein einfaches Unterfangen, wie Christophe Nussbaum erklärt: «Da die Durchlässigkeit des Opalinustons so gering ist, braucht es etwa ein Jahr, um diese Menge an Kohlendioxid zu injizieren.» Zwei Meter neben dem Injektions-Bohrschacht befindet sich ein zweiter Schacht. In diesem wird beobachtet, ob das CO2 gewandert ist. Und tatsächlich: Nach rund sechs Monaten ist CO2 aus dem ersten Schacht im zweiten gelandet. Das bedeutet, dass es über Störzonen an die Oberfläche entweichen könnte. Für einen positiven Klimaeffekt muss das Treibhausgas aber Jahrhunderte sicher gespeichert werden können.

Die Forschenden interessieren sich zudem dafür, ob die Injektion des Gases Erdbeben auslösen kann. Die seismischen Bewegungen im Fels werden im Erdbebendienst registriert. Paul Bossart hüpft in die Luft. «Wenn wir uns hier bewegen, sehen sie das in Zürich», sagt er lachend. Die ersten Resultate sind aber beruhigend.

Dicht in alle Ewigkeit

Immer wieder sind Nischen in die Stollen geschlagen. In einer hat sich Feuchtigkeit gesammelt. «Das ist ein klares Indiz dafür, dass hier eine andere Gesteinsschicht vorliegt, nämlich Kalkmergel», erklärt Nussbaum. «Dieser ist durchlässiger als Opalinuston.» Das bedeutet auch: Für die Endlagerung von Atommüll wäre dieser Ort ungeeignet. Und genau dort liege die Schwierigkeit für die Entsorgungspflichtigen: «Sie müssen beweisen können, dass bei einem Standort Opalinuston mit den gleichen Barriereeigenschaften wie im Felslabor Mont Terri vorliegt.»

Wie der Opalinuston auf radioaktive Fracht reagiert, soll ein Experiment in einem anderen Teil des Felsens zeigen. In einem abgeschlossenen Stollen sind dafür seit 2014 drei Stahlbehälter eingelagert. Der Hohlraum zwischen den Kanistern und der Felswand wurde mit Bentonit aufgefüllt, einem Tongranulat, das aufgrund seiner guten Quelleigenschaften gut abdichtet und zudem radioaktive Stoffe gut bindet. «Radioaktive Abfälle gibt es hier nicht», betont Bossart. «Das wäre zu riskant.» Stattdessen erzeugen Heizelemente die Hitze, die beim Zerfall von radioaktiven Elementen entstehen würde. Bei diesem Experiment geht es vor allem um die Frage, ob Stahlkanister so lange dicht halten, bis die Radionuklide so weit zerfallen sind, dass ein allfälliges Entweichen unproblematisch ist. Zudem wird untersucht, welche Folgen der «Hitzestau» im Fels hat.

Die bisherigen Erkenntnisse: Ein paar Monate nach der Einlagerung ist praktisch kein Sauerstoff mehr im Stollen vorhanden. Dann beginnt die sogenannte «anaerobe Korrosion», die durch den Kontakt mit der natürlichen Feuchtigkeit im Fels einsetzt. Diese ist im Vergleich zum Verrostungsprozess an der Luft viel langsamer. «Die ersten Stahlkanister wären erst nach einigen Tausend Jahren durchkorrodiert », erklärt Bossart. Erst dann könnten die Radionuklide aus den radioaktiven Abfällen austreten. Die meisten davon würden im Bentonit und im Opalinuston hängen bleiben, nur einige bis in die Biosphäre, also etwa ins Grundwasser, gelangen. «Sie sind dann aber so weit zerfallen, dass sie keine Gefahr mehr für die Umwelt darstellen», betont der Laborleiter. Und die Hitze? Der Opalinuston wurde im Laufe der Erdgeschichte maximal 90 Grad warm. «Eine grössere Erhitzung könnte die guten Rückhalteeigenschaften verringern und die Fähigkeit, Risse abzudichten, abschwächen», so Bossart. Deshalb müssten nukleare Brennstäbe rund 40 Jahre in einem Zwischenlager abkühlen.

Bis jetzt hätte sich der Fels als Lagerstätte bewährt. Im Mont Terri wird aber niemals ein Endlager entstehen. Dieser Ort dient einzig der Forschung: «Das ist wie ein Spielplatz», sagt Christophe Nussbaum. «Hier können wir lernen und Fehler machen. Die Nagra kann sich das in den Standortgebieten nicht erlauben. » Ein Experiment, das schiefgeht, sei kein Misserfolg, sondern habe einen Lerneffekt. Und Bossart verweist auf ein «Dossier mit ungeklärten und gelösten Fragen». Ein Beispiel, das es ihm besonders angetan hat: In einer der Wasserproben, die sie dem Gestein über Jahre hinweg abgetrotzt haben, haben die Forschenden Tritium gefunden, ein radioaktives Wasserstoffisotop, das im Ton natürlicherweise nicht vorkommt. «Das konnte einfach nicht sein», sagt Bossart. «Wir haben alles Mögliche zur Erklärung konstruiert, aber es hat einfach nicht gepasst.» Des Rätsels Lösung: Derjenige, der die Probe genommen hat, hatte eine Tritium- Uhr am Handgelenk. Das hatte gereicht, um die Proben zu kontaminieren.

Nach fast zwei Stunden verlassen wir das Labor wieder. Es ist ein Sommertag, der Temperaturunterschied beträgt rund 12 Grad. «Oft kommt man hier auch erst im Dunkeln raus», sagt Paul Bossart. «Die Arbeit ist so spannend, ich schaue nie auf die Uhr», sagt auch Nussbaum. Aber wie die Erfahrung gezeigt hat, ist es ja sowieso ratsam, keine zu tragen.