Für Wahlresultate bitte hier klicken!

Befragungen für Wahlprognosen werden zunehmend online statt per Telefon durchgeführt. Funktioniert das wirklich?

Infografik: CANA atelier graphique

Erstmals vor eidgenössischen Wahlen werden die politischen Präferenzen der Schweizer Bevölkerung mit Online-Befragungen erhoben – und nicht mehr per Telefon.

Befragungen über das Internet haben einen grossen Vorteil: Sie sind deutlich günstiger. Fragebögen, die auf Internetportalen von Medien aufgeschaltet und von den Surfern selbst ausgefüllt werden, vereinfachen das Sammeln von Daten. So gehen innerhalb weniger Tage Tausende von Antworten ein.

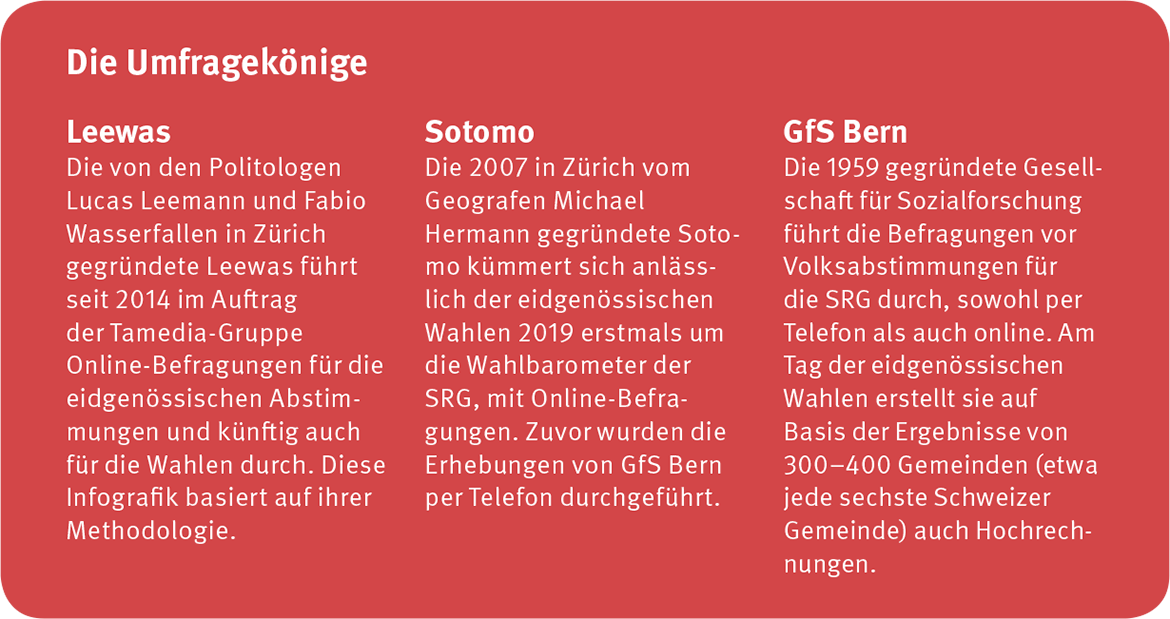

Doch vielleicht hat der Telefonhörer noch nicht definitiv ausgedient. Urs Bieri, Co-Leiter des Instituts GfS Bern, ist der Ansicht, dass Telefoninterviews «zu Unrecht als veraltet gelten», da «praktisch die gesamte Bevölkerung» auf diesem Weg erreichbar sei. Seit der Verwendung von Mobiltelefonnummern sei zudem die Abdeckung besser geworden.

Bieri ist erstaunt, dass in der Schweiz im Gegensatz zu anderen Ländern über dieses Thema debattiert wird. Er betont, dass Telefonbefragungen insbesondere in Deutschland nach wie vor die Norm sind und auch die Meinungsforschungsinstitute in den USA nach einem vorübergehenden Hype um Online-Befragungen wieder zum Telefon greifen. Anders als bei den Wahlprognosen verwendet sein Institut bei Abstimmungen über Initiativen und Referenden eine Mischung aus beidem.

![]()

Ein Medienunternehmen gibt bei einem Meinungsforschungsinstitut vor den eidgenössischen Wahlen eine Umfrage in Auftrag. Dieses veröffentlicht einen Fragebogen auf den Websites des Mediums. Das ist die einzige Datenquelle der Umfrage.

Manche Forschende prüfen andere potenzielle Quellen, insbesondere die sozialen Medien. Pablo Barberà, Politologe von der London School of Economics, hat gezeigt, dass man die ideologische Positionierung der User von Twitter bestimmen kann, indem man analysiert, welchen Konten sie folgen. Doch für eine Wahlprognose muss man auch wissen, ob sie diese tatsächlich wählen. Dafür braucht es eine Befragung.

![]()

Beat Amstutz liest die Zeitung auf dem Handy, sieht die Befragung und entschliesst sich teilzunehmen. Er macht Angaben zu seiner Person (Geschlecht, Alter usw.) und sagt, für welche Partei er stimmen würde – wenn die Wahlen an diesem Tag wären. Eine Datenbank sammelt diese Informationen.

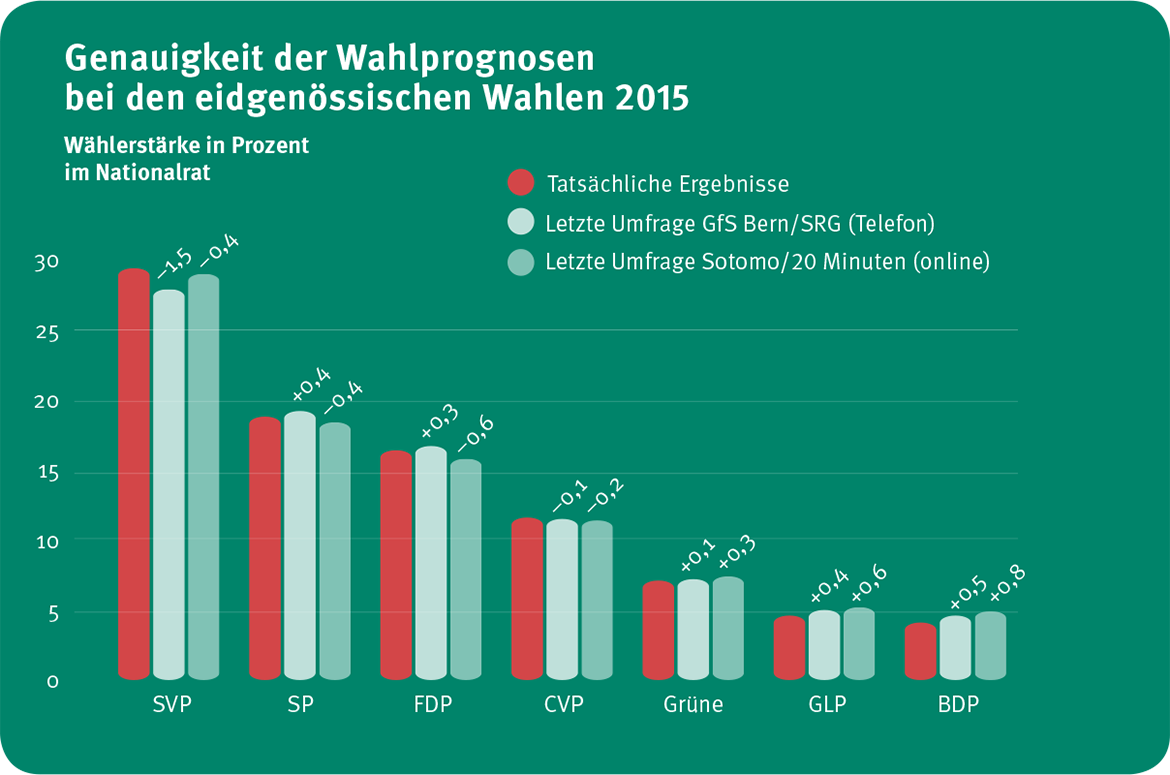

Parteien wie die SVP sind eine Knacknuss für Befragungsinstitute. 2011 hatten sie die Sitzverluste im Nationalrat nicht kommen sehen, vor den Zürcher Wahlen vom März 2019 prognostizierte Sotomo einen Wählerverlust von 1,8 Prozentpunkten, der Rückgang betrug dann aber 5,6 Punkte. Urs Bieri von GfS Bern vermutet: Manche SVPWähler seien nicht sehr politisiert, sondern wählten eher aus Protest. Sie entscheiden sich kurzfristig, an die Urne zu gehen. Lucas Leemann von Leewas schliesst eine Überraschung bei den Wahlen vom Oktober nicht aus.

![]()

14 000 Antworten wurden innerhalb von zwei Tagen gesammelt. Die Befragung ist beendet, und die Datenanalyse beginnt. Eine Hochrechnung auf Basis dieser Stichprobe soll nun die Absichten aller Wählenden bestimmen.

Zuerst werden die Daten bereinigt und nur die zuverlässigsten behalten. Rund 15 Prozent werden ausgeschieden, zum Bespiel wegen Unvollständigkeit oder mangelnder Qualität. Die Politologen wenden dann die sogenannte Methode der Multilevel Regression with Post-stratification an. Sie ordnen die Wahlabsichten der Befragten nach demografischen Parametern (Alter, Ausbildung usw.) und generieren Modellantworten für bestimmte Typen. Zum Beispiel: junge Frauen, die in einer städtischen Gemeinde des Kantons Zürich leben. Schliesslich werden die Absichten dieser Typen gewichtet. Die Gewichtung basiert auf dem Anteil der jeweiligen Typen an der tatsächlichen Wahlbevölkerung gemäss offiziellen Statistiken.

![]()

Nach diesen Hochrechnungen stellen die Politologen die Ergebnisse in einem Bericht zusammen, der an die Medien verschickt wird – mit Angabe der Fehlermarge von 1,5 Prozent.

Eine Fehlermarge von 1,5 Prozent bedeutet, dass das tatsächliche Ergebnis einer Partei um plus oder minus 1,5 Prozentpunkte vom Ergebnis der Befragung abweichen kann. Präziser ausgedrückt, liegen die tatsächlichen Ergebnisse nur in 95 Prozent der Fälle innerhalb der Fehlermargen. Sie sind zudem abhängig von der Zahl der befragten Personen, aber auch von ihrer Verteilung: Wenn zum Beispiel nur Männer mit Hochschulabschluss teilnehmen, ist sie sehr hoch.

![]()

Die Journalistin Anna Müller bereitet einen Artikel über die Befragung vor. Sie ruft die Autoren an, weil sie Fragen zur Verlässlichkeit der Umfrage hat: Stellt die Tatsache, dass nur Personen teilgenommen haben, die Medien online lesen, nicht eine Verzerrung dar?

Dass vor allem Leute an der Umfrage teilnehmen, die am aktuellen Geschehen interessiert sind, sieht Lucas Leeman von Leewas eher als Vorteil denn als Verzerrung. «Diese gehen auch am häufigsten wählen. Es handelt sich also um eine Art Selbstselektion, die uns hilft. Schlecht wäre hingegen, wenn die Leute, die am häufigsten abstimmen, nie an Umfragen teilnehmen. Das ist aber sehr unwahrscheinlich. » Aus diesem Grund hält er es auch nicht für notwendig, die Teilnahmequote zu schätzen.

![]()

Die Medien publizieren die Umfrageergebnisse, zusammen mit Reaktionen der Parteien und mit politischen Analysen. Beat Amstutz sieht, dass die Partei, die er wählen will, gemäss den Prognosen 1,5 Prozentpunkte verlieren wird. Dies hat keinen Einfluss auf seine Wahlabsicht.

Es wurde mit vielen Studien untersucht, ob Umfrageergebnisse die Wahlen beeinflussen. Alle kommen zum Schluss, dass diese Effekte vernachlässigbar sind. Im schlimmsten Fall heben sie sich gegenseitig auf: Manche Personen werden in die eine und andere in die andere Richtung beeinflusst. Sowohl Urs Bieri von GfS Bern als auch Luca Leemann von Leewas können die Schlussfolgerungen dieser Forschungsarbeiten bestätigen.

Quellen: BFS, GfS Bern, 20 Minuten