EMBRYOGENESE

Wer die Entwicklung des Körpers orchestriert

Dass wir zwei Arme und zehn Finger haben, verdanken wir Morphogenen. Basler Forschende entschlüsseln die Rolle dieser molekularen Dirigenten bei unserer Entstehung.

Der Embryo der Taufliege Drosophila wird während der Verwandlung vom Ei zur Larve unter dem Mikroskop beobachtet. Signalmoleküle weisen jeder Zelle (weisse Punkte) die richtige Rolle zu. | Foto: Philipp Keller / Howard Hughes Medical Institute

Wie entsteht aus einem Zellhaufen ein komplexer Organismus? Wie der Embryo sich entwickelt, zieht die Menschheit seit der Antike in den Bann. Bereits mehrere Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung wurden in alten indischen Texten erstaunlich genaue Beschreibungen festgehalten: «Nach sieben Nächten sieht er aus wie eine Blase, nach zwei Wochen wird er zu einer Kugel.» Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts allerdings begann die Wissenschaft, das Phänomen auf zellulärer Ebene zu entschlüsseln.

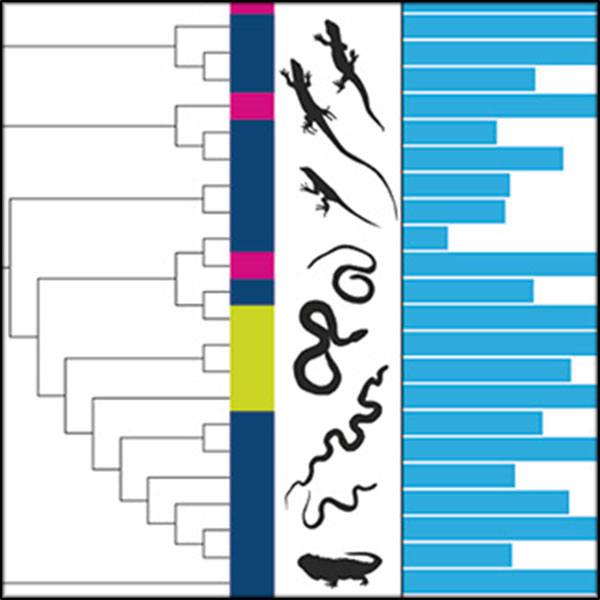

Die Entdeckung der Morphogene war dabei ein entscheidender Schritt. Diese Moleküle geben den Zellen vor, zu welchem Typ sie sich spezialisieren sollen – zu Leber-, Knochen-, Haut- oder Nervenzellen –, und bestimmen weitgehend ihre räumliche Organisation. An der Universität Basel untersucht Markus Affolter das Morphogen DPP an der Taufliege Drosophila melanogaster. Mit einer neu entwickelten Methode versucht er, gewisse Wirkungen von DPP mithilfe von Nanopartikeln auszuschalten und so die Zusammenhänge gezielt zu untersuchen.

Missklang führt zu Missbildung

«Der DPP-Mechanismus ist in Wirbeltieren und somit auch beim Menschen konserviert», erklärt Affolter. Bei letzterem werde die Funktion von DPP durch das praktisch identische Morphogen BMP-2 eingenommen. Trotzdem bleibt Drosophila das Modell der Wahl zur Untersuchung der Rolle des Moleküls bei der Embryonalentwicklung. Dies auch, weil bei ihr in nur zehn Tagen aus einem befruchteten Ei das erwachsene Insekt entsteht.

DPP wurde Ende der 1980er-Jahre identifiziert. Die Mechanismen, an denen es beteiligt ist, sind äusserst verflochten. Die Wissenschaft hat noch längst nicht alle seine Geheimnisse entschlüsselt. Es wird während der Entwicklung des Embryos an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten ausgeschüttet und wirkt mit anderen Molekülen. Eine komplexe Partitur, in der die geringste Abweichung eine falsche Note erzeugen kann: eine Missbildung.

Nanopartikel manipulieren Prozesse

Markus Affolter untersucht insbesondere einen Parameter, der die Wirkung des Morphogens weitgehend steuert: dessen lokale Konzentration. Mit zunehmender Entfernung von an bestimmten Orten gruppierten Senderzellen nimmt die DPP-Konzentration über einen bestimmten Gradienten ab. Je weiter also die Empfängerzellen entfernt sind, desto weniger sind sie dem Morphogen ausgesetzt. Da unterschiedliche Konzentrationen verschiedene Wirkungen auslösen, erhält jede Zelle je nach ihrer Position diejenige Dosis, die ihr die richtige Aufgabe in der Entwicklung zuweist.

Affolter und seiner Gruppe gelang es nun erstmals, den Gradienten in einem Fliegenembryo gezielt zu manipulieren. Gewisse Nanopartikel verhindern die Ausbreitung von DPP – also die Bildung des Gradienten. Andere Partikel neutralisieren dessen Wirkung. Offenbar sind Abstufungen der DPP-Konzentration entscheidend bei der Bildung des hinteren Teils des Drosophila-Flügels, während sie für den vorderen Teil wenig oder keine Bedeutung haben.

«Bisher arbeiteten die Forschenden hauptsächlich mit genetischen Mutationen, die zuerst mit Röntgenstrahlen und dann gezielter mit Crispr (Genschere, Anm. d. Red.) induziert wurden», erklärt Affolter. «Mit unseren Nanopartikeln führen wir ein neues Werkzeug ein, mit dem wir die Wirkung eines Moleküls direkt in einem lebenden Organismus verändern und die Wirkungen der Morphogen-Abstufungen untersuchen können.»

Die Rolle der Morphogene ist nicht nur für die biologische Grundlagenforschung interessant. Ähnliche Moleküle werden nämlich auch nach der Embryogenese noch ausgeschüttet, zum Beispiel um beschädigtes Gewebe zu regenerieren oder die Zellteilung zu regulieren. Das Morphogen mit dem Namen Wingless etwa, das bei der Flügelbildung von Drosophila mit DPP interagiert, ist beim Menschen an vielen Krebsarten wie Dickdarm-, Brust- und Hautkrebs beteiligt. Es ist bereits jetzt das Zielmolekül verschiedener experimenteller Therapien. «Diese Fortschritte verdanken wir nicht zuletzt einer einfachen Taufliege», so Affolter.