Fokus: Sport im Labor

Der Blick von Topathletinnen wird optimiert

Auf virtuellen Spielfeldern können sich Forschende und Sportlerinnen austoben und jedes Detail vermessen. Ein Besuch im Sensomotorik-Labor der Universität Bern.

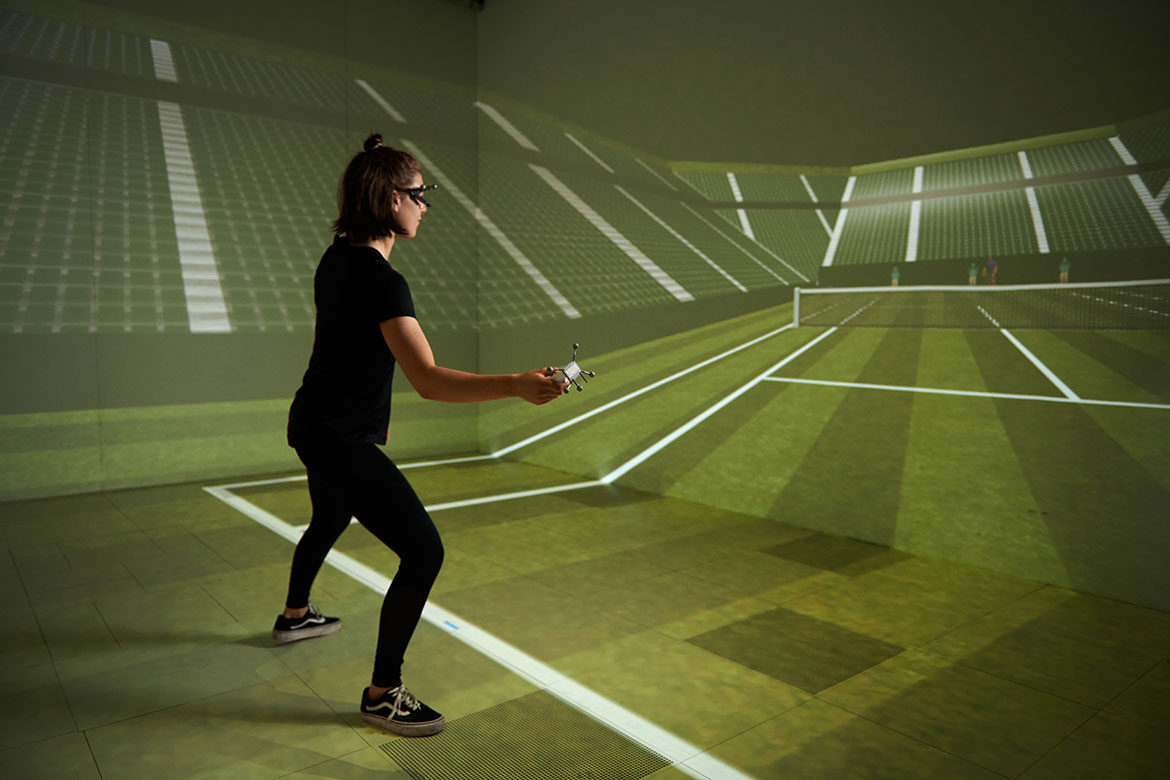

Im Tennissimulator des Instituts für Sportwissenschaft der Universität Bern werden Blick und Wahrnehmung der Ballposition der Studienteilnehmerin erfasst. | Foto: Gian Paul Lozza

Schon wieder schlägt der Gegner auf. Diesmal leicht nach rechts, Sportstudent Nicola erwischt den Ball, aber nur mit dem Rahmen des Tennisschlägers – die gelbe Filzkugel fliegt in die Tribünen. Egal, weiter geht’s, schon kommt der nächste Aufschlag. Nicola kann parieren, aber der Ball landet wieder im Aus, hinter der Grundlinie. Der Sportstudent lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, fast schon stoisch bemüht er sich, den nächsten Ball zu treffen. Schliesslich ist das hier nur ein Versuch, Tennisplatz und Gegner sind nicht echt, sondern virtuell.

Wir befinden uns im Sensomotorik-Labor am Institut für Sportwissenschaft der Universität Bern, wo der 20-jährige Nicola als Testperson Forschenden dabei hilft, herauszufinden, was das Verhalten von Tennisspielern und anderen Sportlerinnen bestimmt. Vor allem Spitzenathleten sind im Wettkampf dauernd unter Druck: Sie müssen sehr schnell und entschieden agieren – einen Aufschlag abnehmen im Tennis, einen Schmetterball abwehren im Volleyball, die richtige Torecke aussuchen beim Penalty. Doch die Voraussetzungen für diese Aktionen, die Sinneswahrnehmungen der Athletinnen und ihre Einschätzung des Gegners, sind unscharf. Wie also entscheiden Sportlerinnen auf dem Feld, was beeinflusst ihr Verhalten und wie unterscheiden sich darin Topathletinnen von Freizeitsportlern? Diese Fragen wollen die Sportwissenschaftler um Ernst-Joachim Hossner mit ihren Versuchen beantworten.

Der Blick lenkt die Bewegung

Im Sensomotorik-Labor kann das Team Spielsituationen virtuell nachstellen und untersuchen. «So etwas ginge bei realen Spielen nicht», sagt Laborleiter Ralf Kredel, «da entsteht kaum je dieselbe Situation zweimal.» Besonders interessiert ihn heute der Blick: Wohin genau schauen die Spieler während der Aktionen, und wie beeinflusst das, wie gut sie spielen? Um dies analysieren zu können, trägt Versuchsteilnehmer Nicola eine 3D-Brille mit Eyetracking. Die Brille macht einerseits den virtuellen Tennisplatz, der mitsamt Gegner und fliegenden Bällen mit Beamern auf den Boden und an die Wände projiziert ist, für den Probanden so real wie möglich, andererseits sind daran zwei kleine, auf Nicolas Augen gerichtete Infrarotkameras montiert. Anhand der Bilder bestimmt eine Software die Positionen der Pupillen und rekonstruiert daraus Nicolas Blickrichtung.

Der Gegner setzt zu einem weiteren Aufschlag an. Nicola – mit seinen breiten Schultern und muskulösen Armen sieht man ihm den Allround-Sportler an – bewegt den virtuellen Schläger mithilfe des Controllers, den er in der Hand hält, ähnlich wie bei der Wii-Spielkonsole–und trifft. Mit dem Controller kann der Proband auch anzeigen, wo er den Ball hat auftreffen sehen. Denn: «Wir wollen auch wissen, inwiefern sich die Wahrnehmung der Testpersonen von der wirklichen Ballposition unterscheidet und wovon das abhängt», sagt Kredel.

An der Decke des Labors hängen zudem Infrarotkameras, die mithilfe von reflektierenden Markern Bewegungen millimetergenau aufzeichnen können. Jetzt, in der Pilotphase des Versuchs, verfolgen die Forschenden so die Positionen der Eyetracker-Brille und des Controllers und kombinieren diese mit den Blickdaten.

In früheren Versuchen haben die Berner Forschenden auf ähnliche Weise die Elite im Beachvolleyball unter die Lupe genommen. Beim Beachvolley versucht meist eine der Spielerinnen einen Angriff am Netz zu blocken, die andere muss das Feld abdecken. Dazu muss sie sich entscheiden: Häufig muss sie einen langen diagonal geschlagenen Smash abwehren, vielleicht aber auch einen über das Netz gestupsten oder kurz diagonal platzierten Ball erlaufen. «Dafür müssen auch schnelle Spielerinnen allerspätestens loslaufen, wenn die Gegnerin den Ball berührt, sonst haben sie keine Chance», erklärt Hossner. Wie die Athletinnen antizipieren, wohin der Ball kommt, hat das Team mit 64 Teilnehmenden analysiert – die eine Hälfte davon Freizeitspielende, die andere bestand aus den jeweils 16 besten Männern und Frauen der Schweiz. Mit dabei waren die international erfolgreiche Nadine Zumkehr oder die mehrfachen Europameister, Brüder Laciga.

In der Ruhe liegt der Erfolg

Bei den Versuchen auf dem virtuellen Feld zeigte sich, dass Topspieler während der Abwehr das immer gleiche Blickmuster haben: Sie blicken kurz zum gegnerischen Passgeber, dann zum Anlauf nehmenden Angreifer und danach zu dem Punkt über der Netzkante, wo der Ball ihrer Einschätzung nach geschlagen werden wird. Bei Anfängern und mässigen Spielern hingegen ist der Blick viel unruhiger, geht mal hierhin, mal dorthin. So erfassen sie die Situation weniger zuverlässig. Sportwissenschaftler Hossner spricht in diesem Zusammenhang vom «Quiet Eye» der Profis. Dessen Einfluss sieht man am besten bei eher statischen Vorgängen, wie einem Freiwurf im Basketball: Wer den Korb vor dem Wurf länger fixiert, trifft besser. Ähnlich ist es im Volleyball: Wer früh auf den neuralgischen Punkt blickt, dorthin eben, wo die Gegnerin den Ball berühren wird, wehrt erfolgreicher ab.

Auch beim Tennis gibt es diesen Quiet-Eye-Punkt, das haben frühere Versuche des Berner Teams gezeigt. Wer mit dem Blick früh dorthin springt, wo der gegnerische Ball in der eigenen Platzhälfte auftreffen wird, hat eine grössere Chance, diesen gut zu erwischen. Nun wäre es schön, könnte man dieses Profi-Blickmuster einüben und so besser werden. Doch: «Leider funktioniert das so direkt nicht», sagt Hossner. Versuche haben gezeigt: Wenn sich Trainierende zu sehr auf ihre Blickbewegungen konzentrieren, fehlt die Aufmerksamkeit fürs Eigentliche, nämlich den Ball zu treffen. Sie werden nicht besser, sondern sogar schlechter. «Das wird im Training häufig falsch gemacht», sagt Hossner. «Anstatt die Spielenden zu instruieren, wo sie hinschauen sollten, gibt man ihnen besser schlaue Übungsaufgaben, die den Blick automatisch an die richtige Stelle ziehen.»

Doch wie antizipieren geübte Spielerinnen diesen neuralgischen Quiet-Eye-Punkt? Hinweise darauf lieferten Interviews, die die Berner Forschenden an der Beachworldtour in Gstaad geführt haben –dort messen sich die Besten der Welt. Die Profis gaben an, sich neben der Position und der Haltung der Gegnerinnen auch daran zu orientieren, wie diese sich bisher verhalten haben. Welche etwa ist deren bevorzugte Ecke, wohin schlagen sie, wenn sie unter Druck kommen. «Hier wird’s spannend, denn zu der Frage, wie diese Erwartung an die Gegnerin das Verhalten der Spielenden beeinflusst und wie oft sie mit ihren Vermutungen richtig liegen, gibt es noch wenig Forschung», so Hossner.

Genau das will das Team mit den aktuell laufenden Tennisversuchen genau anschauen. Denn Nicolas Gegner wird mit der Zeit immer häufiger auf eine Seite aufschlagen. Inwiefern wird dieses Vorwissen Nicolas Blickverhalten beeinflussen, seine Wahrnehmung, wo der Ball aufgeschlagen ist, und nicht zuletzt seinen Erfolg beim Retournieren des Aufschlags? «Ideal wäre es, wenn die Erwartung den Spielenden hilft, ihren Blick zu steuern, ohne aber ihre Wahrnehmung zu verzerren», sagt Hossner.

In einem Winkel des Labors, in dem Nicola weiterhin Aufschläge um die Ohren fliegen, liegt ein einsamer Fussball herum – ein Überbleibsel der letzten Versuche. Da ging es um Kreativität. «Kreativität ist gerade im Fussball ein extrem populäres Konzept», sagt Hossner. Bei den Experimenten mit dem U12- und dem U13-Nachwuchs der Berner Young Boys stellte sich indessen heraus, dass Kreativität auf dem Rasen fast ausschliesslich mit dem technischen Können der Spieler zu tun hat. «Ein solches Resultat hilft den Trainern», sagt Hossner. «Es zeigt ihnen, dass sie nicht nach kreativen Köpfen suchen müssen, sondern schlicht nach Könnern.»

Unterstützung der Familie hilft Talenten

Wie man Fussballtalente findet und was Talent eigentlich ist, erforscht an der Uni Bern auch Achim Conzelmann mit seinem Team. In seinen Ergebnissen sticht heraus, dass längst nicht nur körperlich-motorische Merkmale eine Rolle spielen. Natürlich gibt es für jede Sportart Mindestvoraussetzungen, will man es wirklich an die Spitze schaffen. Beim Ausdauersport wie Radfahren oder Langlauf ist das zum Beispiel eine bestimmte maximale Sauerstoffaufnahme pro Kilogramm Körpergewicht. In Volleyund Basketball werden Nachwuchsspielerinnen gar nicht erst gefördert, wenn ihre Eltern nicht eine gewisse Mindestkörpergrösse haben. «Bei Spielsportarten wie Fussball oder Tennis ist das etwas komplexer, weil die sportliche Leistung durch verschiedene Faktoren zustande kommt», sagt Conzelmann. «Roger Federer und Rafael Nadal zum Beispiel haben ganz unterschiedliche körperliche Voraussetzungen und sind beide extrem erfolgreich.»

Was beide Athleten auszeichnet, ist eine ausserordentliche Leistungsmotivation – der wichtigste Erfolgsfaktor überhaupt, wie Conzelmanns Resultate zeigten. Der Sportwissenschaftler führte mit Jungfussballern ab 12 Jahren körperliche und psychologische Tests durch und überprüfte später, wer es in die Schweizer U15-Auswahl geschafft hatte. Dabei stellte er fest: Wer sich von sich aus stetig verbessern möchte, wird erfolgreicher und hat eine grössere Chance, später Profi zu werden, als etwa diejenigen, die ihre Motivation vor allem daraus ziehen, gewinnen zu wollen.

Als weiterer wichtiger Faktor hat sich das familiäre Umfeld herausgestellt. «Damit die Kids richtig gut werden, müssen sie so häufig und hart trainieren, dass es ohne Unterstützung der Familie nicht geht», sagt Conzelmann. «Das ist ein Grund, warum es Kinder aus Migrationsfamilien eher zum Profi schaffen.» Häufig sähen nämlich Migrationsfamilien das Talent ihres Kindes als Chance für die ganze Familie. Dagegen legten Schweizer Familien vielfach grösseren Wert auf die schulische Ausbildung.

An Leistungswillen mangelt es offenbar auch Nicola nicht. Ruhig versucht er immer wieder, den virtuellen Ball zu treffen. Zwei Stunden dauert seine heutige Session, nächste Woche tritt er nochmals an. Gesamthaft werden er und die weiteren 39 Versuchspersonen je 760 Aufschläge pariert haben.