INTELLIGENTE TEXTILIEN

Kleider machen bessere Leute

Ob für den Feuerwehrmann in düsterem Rauch oder die Skitourengängerin auf sonnigem Gipfel: Fünf Start-ups und Forschungsprojekte peppen Spezialkleidung für unterschiedlichste Aktivitäten mit klugen Systemen oder neuartigen Materialien auf.

Wohlig warm bis in die Fingerspitzen

Oft heizen wir ganze Räume, um uns warm zu halten. «Dabei wäre es viel effizienter, nur den Bereich in unserer Nähe oder direkt uns selbst zu wärmen», sagt Murielle Schreck. Die Materialwissenschaftlerin hat während ihres Doktorats an der ETH Zürich eine dünne, mit Kupfer imprägnierte Papiermatte entwickelt, die man mit Strom aufheizen kann. Diese wärmt in Schuhen oder Handschuhen Füsse oder Hände. Natürliche Zellulosefasern aus Holz, Hanf oder Baumwolle sind innen hohl.

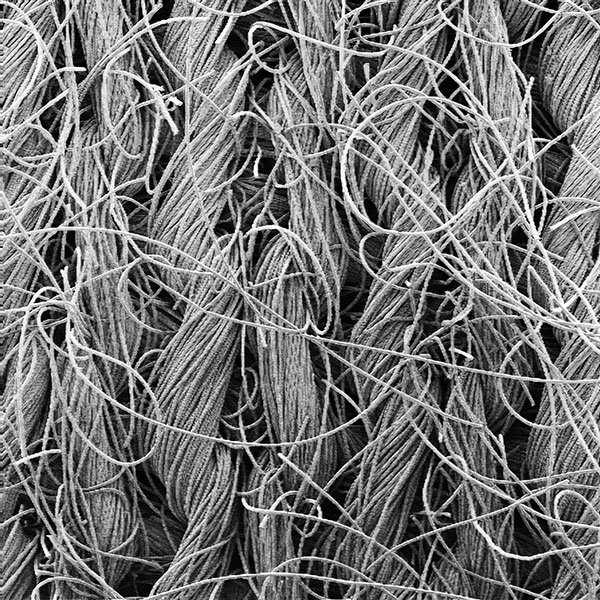

Das Start-up Qcella, das Schreck gemeinsam mit Fabian Schmid und Weyde Lin gegründet hat, imprägniert diese Fasern in einem nasschemischen Verfahren zunächst mit Kupfer. Die Kupferionen wandern dabei ins Innere der Fasern, wachsen im Zellulosenetzwerk zu Partikeln. «Man kann es sich wie ein Zelluloseröhrchen vorstellen, das mit Kupferteilchen gefüllt ist», erklärt Schreck. «Papier aus diesen gefüllten Fasern erwärmt sich, wenn man Strom anlegt.»

Das Papier ist weniger als einen Millimeter dünn, es wird dann laminiert, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Die papierne Heizmatte ist sehr flexibel und lässt sich passgenau zuschneiden. In Handschuhen etwa kleidet man die Handteller und die Fingerspitzen mit dem Material aus, in Skischuhen die Sohlen, den Bereich um die Zehen und das Fussgelenk. Ihre Erfindung spare im Vergleich zu gängigen Systemen mit dünnen Heizdrähten Energie ein, sagt Schreck.

Wie das Gehen geht

Ein gesunder Erwachsener geht durchschnittlich 200 Millionen Schritte in seinem Leben. In jeder Phase des Lebens verändert sich dabei die Art, wie er geht. Also haben die Lausanner Forschenden der Plattform Physilog Census vor zehn Jahren damit angefangen, diese Bewegung zu erfassen, um digitale Biomarker zu identifizieren. Die Plattform sammelt mit intelligenten 3D-Trägheitssensoren Informationen in standardisierten Tests. Diese erheben etwa, wie schnell wir von einem Stuhl aufstehen, mit welchem Winkel wir den Fuss aufsetzen, wie lange der Bodenkontakt beim Laufen dauert oder wie viel Zeit wir für eine Richtungsänderung brauchen. Junge Menschen gehen anders als alte, kranke anders als gesunde.

Der Sensor, den man am Handgelenk, am Gürtel oder direkt am Schuh tragen kann, zeichnet hochaufgelöst Bewegungsänderungen auf. Misst er über längere Zeit, lassen sich Veränderungen des Gangbilds aufzeichnen, auch winzige Details, die dem blossen Auge entgehen würden. «Wir können diese Werte systematisch erfassen und in der Pflege oder der Reha einsetzen», sagt Marisa Mackenzie, bei der Plattform für den Bereich Pflege zuständig.

Das sei sowohl für Krankenversicherungen bei der Beurteilung des Erfolgs einer Rehabilitationsmassnahme wichtig wie auch für Betroffene selbst. «Wenn ich objektive Daten dafür sehe, wie die Reha auf meine Biomarker positiv wirkt, dann lässt sich das anstrengendes Training länger durchhalten», ist Mackenzie überzeugt. Das System lasse sich auch präventiv einsetzen. «In den USA nutzen es Altersheime oder Reha-Zentren, um das Sturzrisiko besser vorherzusagen.»

Smartwatch mit der Jacke aufladen

Es wäre doch viel leichter, fand Luciano Boesel, wenn man die Energie für die Smartwatch oder das Handy selbst erzeugen könnte, anstatt stets Ladekabel oder Powerbank mitzuschleppen. Also suchte der Materialwissenschaftler von der Empa nach passenden Materialien: beweglich, atmungsaktiv, waschbar und damit in Kleidung integrierbar. Die Lösung sind sogenannte LSC, Solarkonzentratoren, deren Farbstoffe das Licht der Sonne sammeln und in eine bestimmte Wellenlänge umwandeln. Die Idee kommt ursprünglich aus dem Gebäudebereich.

Boesel passte sie an, verwendete als Grundstruktur ein nanostrukturiertes Polymer, das Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann, und beschichtete es mit verschiedenen Farbstoffen, organischen Molekülen und Nanopartikeln. So wird der Kunststoff zum Lichtfänger. «Prinzipiell können wir mit dem Farbstoff die Wellenlänge steuern», erklärt er. Das ganze Spektrum von rot über gelb, grün zu blau ist möglich, jeweils für eine optimale Ausbeute auf die Solarzelle abgestimmt. Die LSC lassen sich mit verschiedenen Typen von Solarzellen koppeln. «Wir bräuchten für T-Shirts nur einen Millimeter breite Streifen», so Boesel.

Die von ihm genutzte Perowskit-Solarzelle gebe es allerdings bislang noch nicht so klein. In Tests mit einer Schweizer Textilfirma plant man daher, das LSC-Solarzellen-System in Outdoorjacken einzuarbeiten. Aktuell liefert ein etwa zehn Quadratzentimeter grosses Feld, auf dem Rücken oder den Schulterbereichen aufgebracht, rund acht Milliwatt – erst einmal ausreichend für eine Smartwatch.

Eine Weste wie ein Schutzengel

Verheerende Waldbrände, Bergsturz, Überschwemmungen: Naturkatastrophen nehmen weltweit zu. Oft müssen Einsatzkräfte unter enormem Zeitdruck arbeiten, Menschen retten oder Gebäude schützen. Die Helfenden kämpfen mit Hitze, Feuer, Rauch, Nebel oder Staub. Die Arbeit ist oft lebensgefährlich. Die am Genfersee beheimatete Firma Wearin’ hat eine kluge Weste entwickelt, die die Expertinnen bei ihrer Arbeit unterstützen soll.

Sie ist mit Sensoren ausgestattet, die individuelle Körpersignale wie Herzfrequenz, Körpertemperatur, Hitzebelastung und Stresslevel aufzeichnen. Die Weste überwacht zudem den Standort des Ersthelfers. Das kann lebensrettend sein, wenn äussere Gefahren wie giftige Gase zur Bewusstlosigkeit führen könnten. «Wir sind so etwas wie Schutzengel», sagt Wearin’ -Chefin Chloé Duriez. Das Know-how des Schweizer Start-ups liegt in der Verknüpfung der Technologien: Eine intelligente Plattform liefert Echtzeit-Einblicke, sammelt Daten, interpretiert sie mittels KI und kann so je nach Krisensituation automatisch Warnungen auslösen. Die Einsatzleitung überwacht dabei live und kann Hilfe koordinieren. «Unser System erlaubt es, besser und schneller den Überblick über eine Gefahrensituation zu erhalten», sagt Duriez.

Mittlerweile nutzen auch Polizeiabteilungen solche Westen. Neben den Sensoren integriert das junge Unternehmen auch Laser- oder Lidar-Geräte an Helmen, die für besseren Durchblick bei Rauch und Nebel sorgen. Zudem ermöglicht ein SOS-Kopf, selbst Hilfe zu alarmieren. «Wir kombinieren immer die jeweils besten Geräte für einen bestimmten Einsatz», betont Projektmanager Bastian Peter.

Mensch mit Zebra verwechseln

Am besten, sagt Rachele Didero, funktioniere ihre Erfindung bei Frontalaufnahmen der Überwachungskameras und bei normalen Lichtverhältnissen. Wer ihre Pullis, Kleider oder Hosen trägt, wird für intelligente Software je nach Muster entweder zu Hund, Zebra oder Giraffe. Die Mailänder Designerin hat ihr Project Cap-able am Politecnico di Milano entwickelt und jüngst an der EPFL in Lausanne vorgestellt.

«Mich trieb die tiefe Besorgnis um, wie KI-Technologien Identität, Privatsphäre und soziale Rechte beeinflussen», erzählt sie. Sie kam auf die Idee, gängige Algorithmen zur Gesichtserkennung wie Yolo oder neuronale Netze, die in der kommerziellen Überwachung eingesetzt werden, bewusst in die Irre zu führen. Dafür integriert sie sogenannte adverse Muster in Jacquardgewebe, die gezielt Interferenzen erzeugen. Diese Muster verwirren die künstliche Intelligenz, indem sie die Erkennung menschlicher Merkmale beeinträchtigen – ähnlich wie Rauschen ein Signal stört. «Die Fehlklassifizierung entsteht dadurch, dass die Störungen die Eingaben für neuronale Netze, die für die Bildklassifizierung trainiert wurden, verzerren.»

Einerseits hilft dies, sich gegen Überwachung zu wehren. Aber, wie Didero hinzufügt: «Dieses Ergebnis ist nicht nur funktional, indem es die Identität schützt, sondern auch konzeptionell. Die Kleidungsstücke sprechen eine poetische, fast surreale Sprache, die Maschinen nicht lesen können. Diese Unlesbarkeit halten wir für eine starke Metapher.» Da sich die Erkennungsprogramme ständig weiterentwickeln, testet auch ihr Team kontinuierlich die Muster mithilfe generativer Algorithmen und Deep-Learning. Es ist ein ständiges Katz-und-Maus-Spiel.

Illustrationen: Elisa Debora Hofmann