REPORTAGE

Nano-Spektakel in absoluter Stille

In Rüschlikon bekommt der Begriff «im stillen Kämmerlein» eine neue Dimension: Hier bieten sechs Speziallabors so störungsfreie Bedingungen wie sonst nirgendwo auf der Welt. Das ist wichtig für nanotechnologische Spitzenforschung.

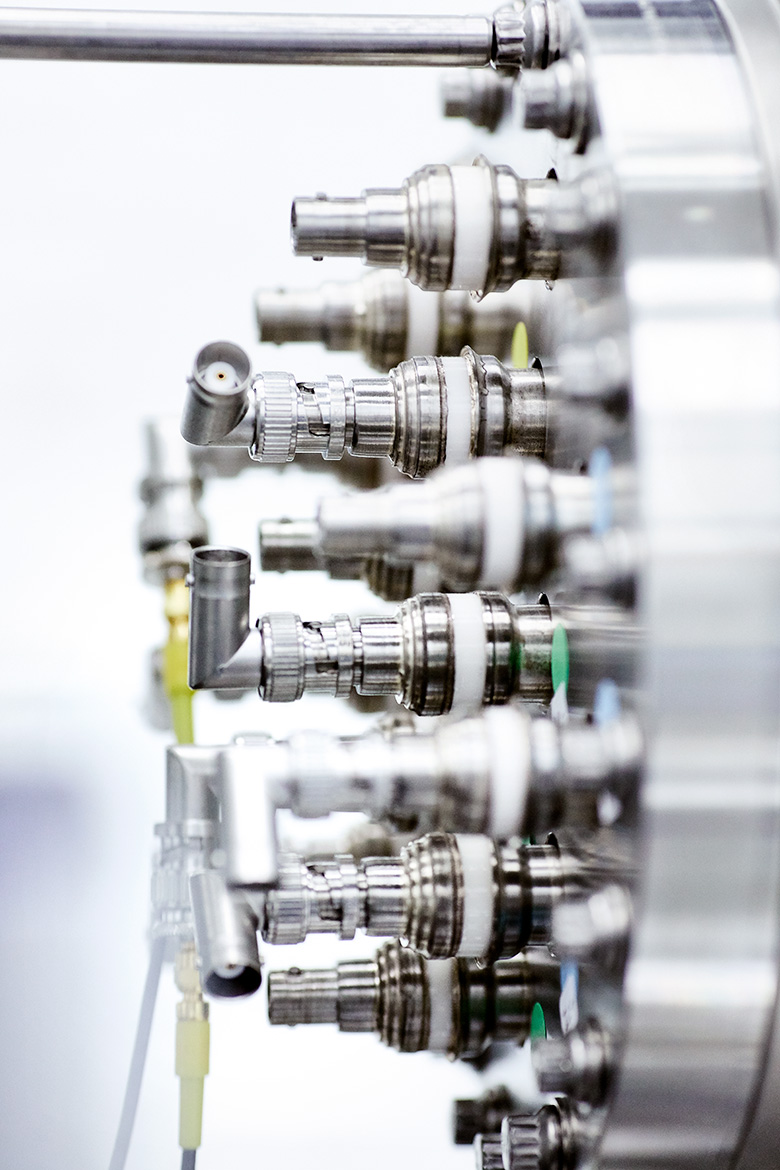

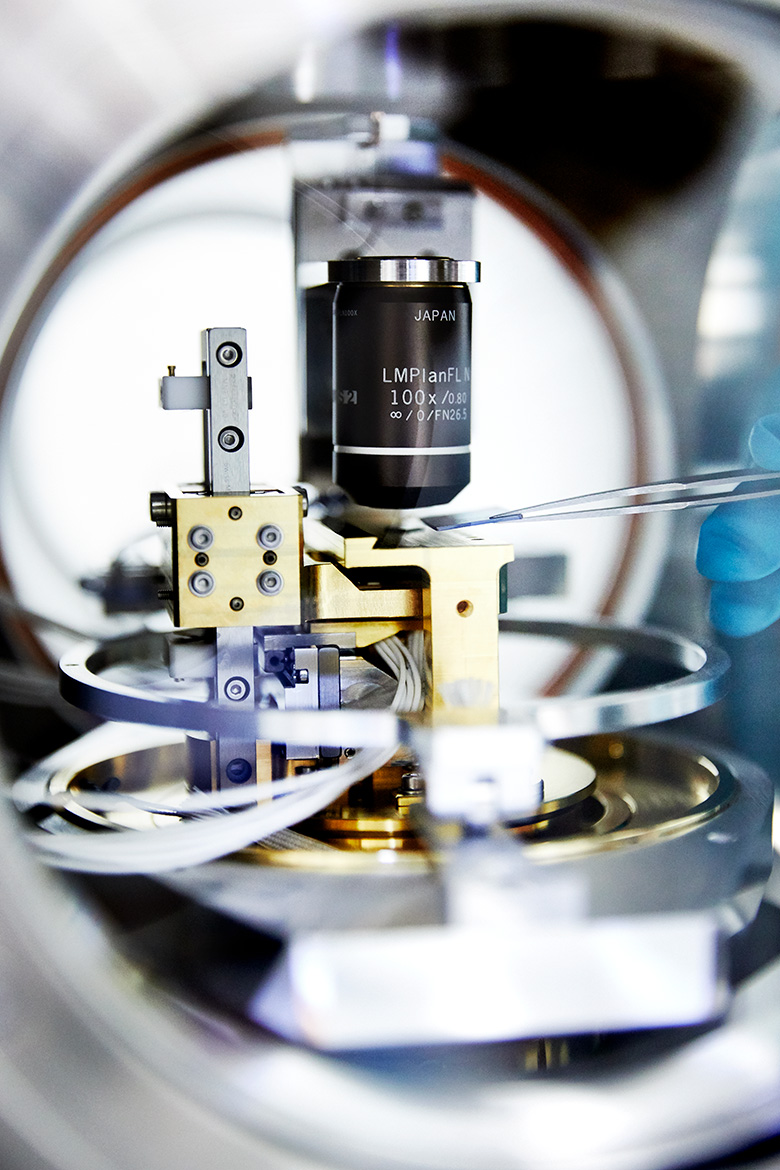

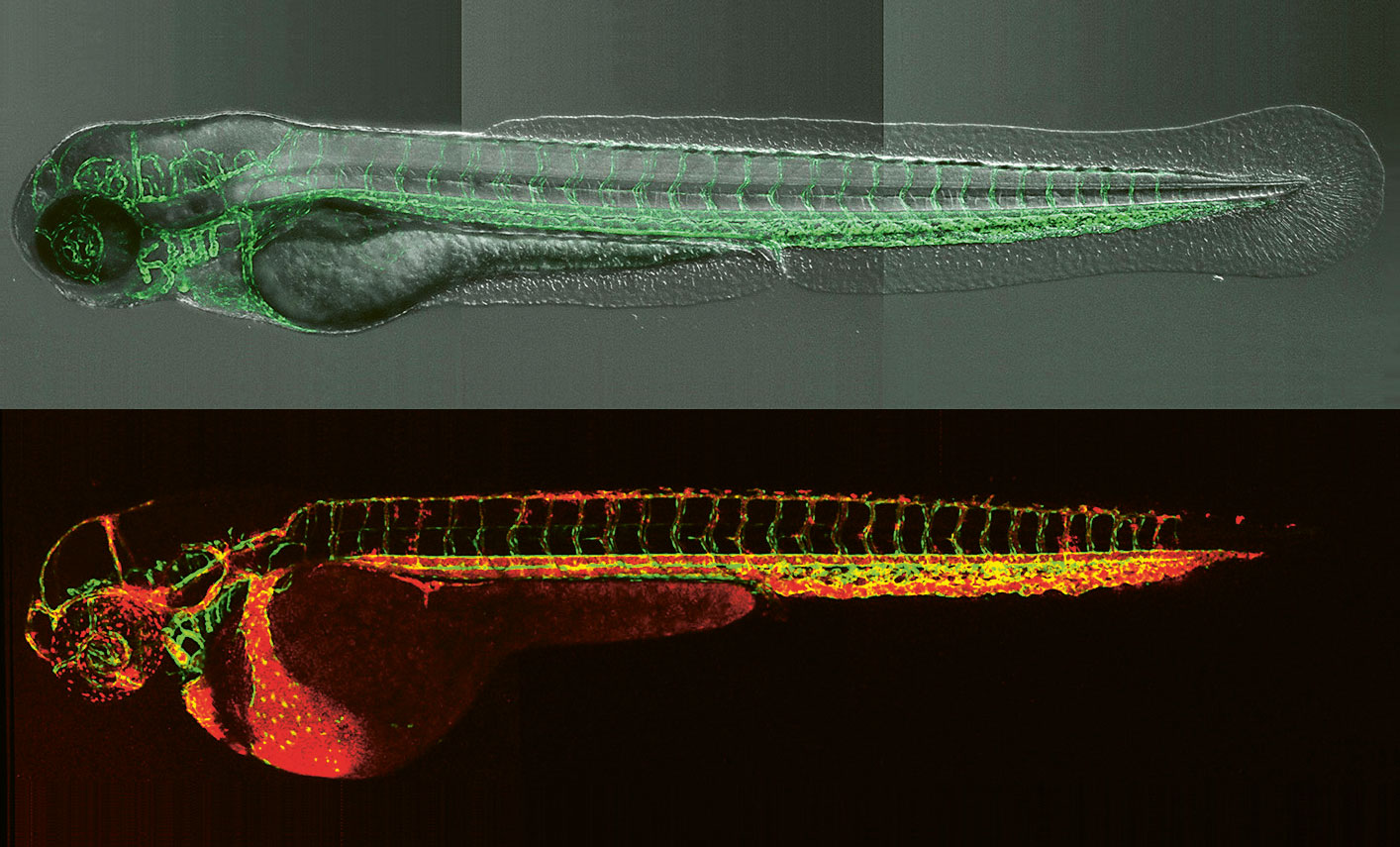

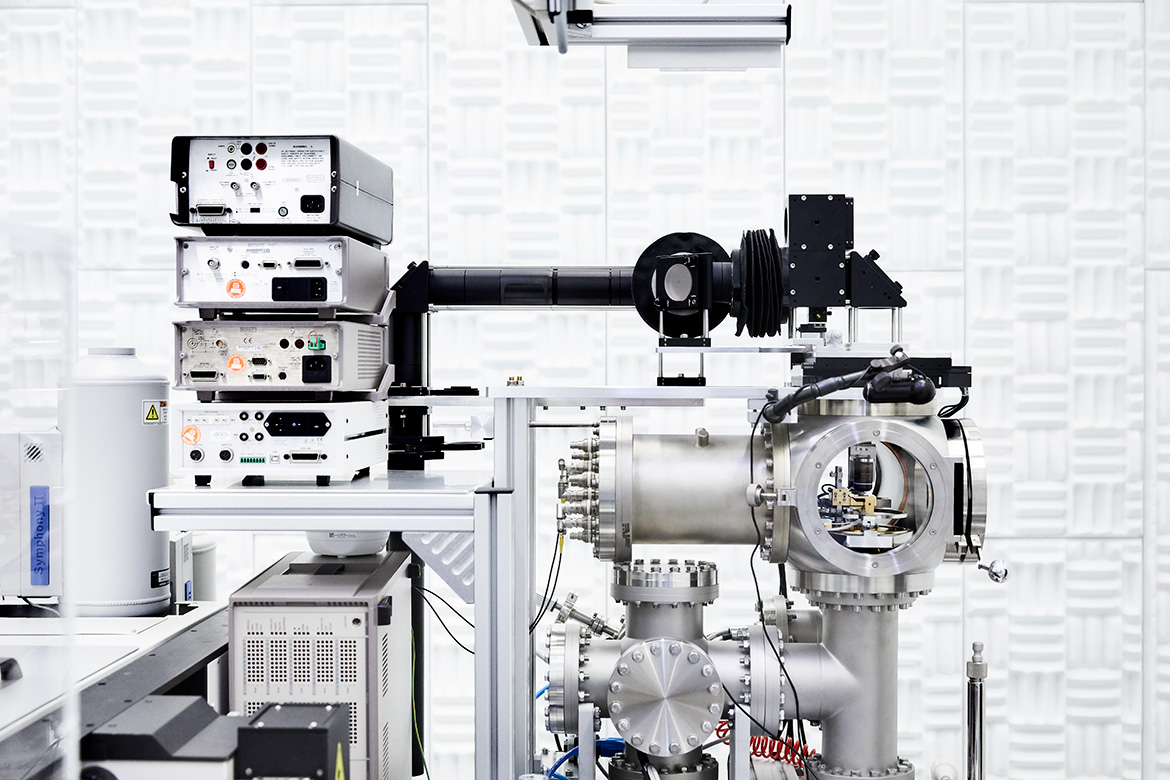

Mit diesem Ultrahochvakuum-System messen die Forschenden am «Binnig and Rohrer Nanotechnology Center» in Rüschlikon die Streuung von Licht an Molekülen. | Fotos: Lea Meienberg

Der Ort, wo Weltrekorde geschrieben werden, empfängt mit schmuckloser funktionaler Architektur. Einzige Zugeständnisse an die Sinne: ein Teich, ein paar Gräser zwischen den Gebäuden. Das IBM-Forschungszentrum Rüschlikon wurde in den 1960er-Jahren erbaut. Nichts deutet von aussen darauf hin, dass sich hier acht Meter unter dem Boden Labore befinden, von denen Forschende weltweit schwärmen. Hier betreibt das IT-Unternehmen gemeinsam mit der ETH Zürich das «Binnig and Rohrer Nanotechnology Center» – benannt nach den Physikern Gerd Binnig und Heinrich Rohrer, die in Rüschlikon das Rastertunnelmikroskop entwickelten und dafür 1986 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Mit diesem Mikroskop konnten erstmals Atome visualisiert werden. «Man kann dies als Beginn der Nanotechnologie sehen», sagt Emanuel Lörtscher, der fürs Konzept und den Bau der «Noise-free Labs» verantwortlich war, die im Mai 2011 in Betrieb genommen wurden. Die Nanotechnologie-Pioniere der 1980er konnten von den Forschungsbedingungen, die heute hoch über dem Zürichsee herrschen, nur träumen.

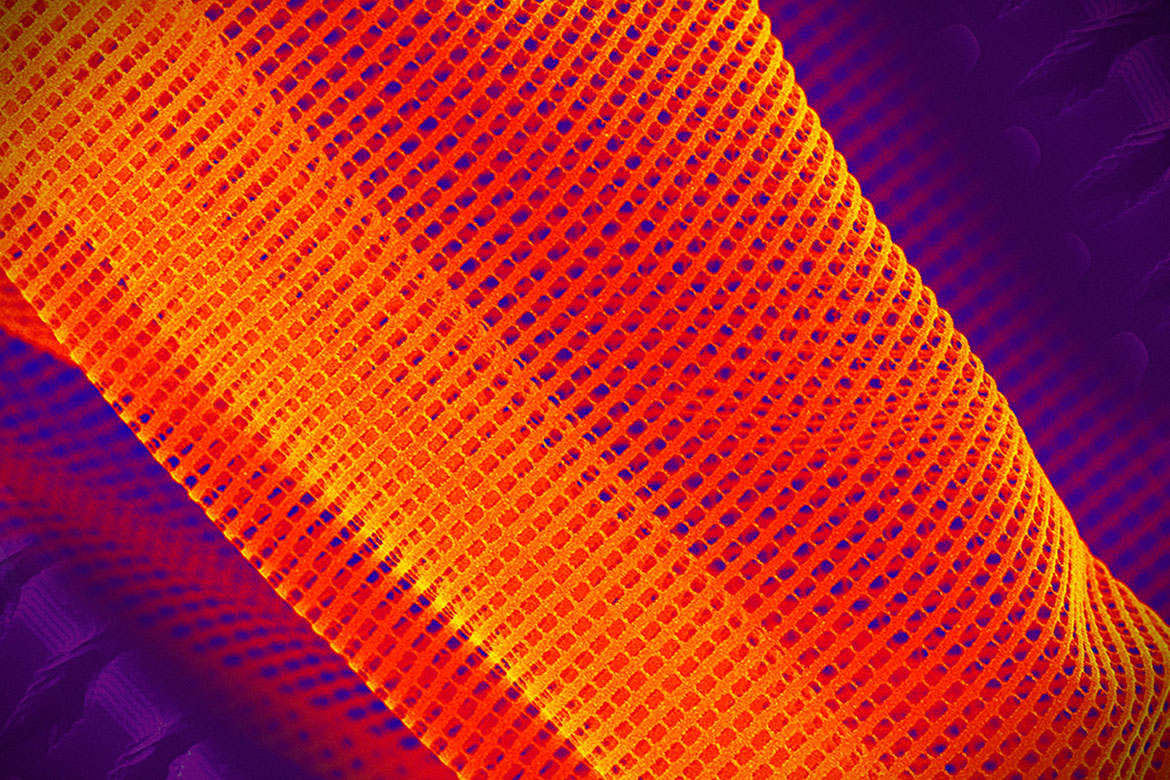

Um die Einzigartigkeit des Projekts zu verstehen, muss man sich erst mal von den Vorstellungen verabschieden, die man normaleroweise mit dem Begriff «noise», also Lärm, verbindet. Wir assoziieren damit primär akustische Störungen: den Rasenmäher etwa, einen schreienden Säugling, aber auch Klimaanlagen. Um solche Lärmquellen auszuschliessen, würde es allerdings reichen, einen schalldichten Raum zu bauen. Für Messungen im Nanometerbereich ist das bei weitem nicht genug. Nebst akustischem Lärm sind auch elektromagnetische Felder, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen sowie seismische Vibrationen Störgrössen. Sie alle beeinträchtigen die Ergebnisse oder die Funktion der hochsensiblen Instrumente, die in der Nanotechnologie im Einsatz sind.

Schon bevor sich die IBM-Tüftler ans Werk machten, gab es Konzepte, die zuverlässig einzelne Störfaktoren verbannten – etwa den faradayschen Käfig, der als Abschirmung gegen elektromagnetische Strahlung wirkt. In Rüschlikon hatte man sich aber vorgenommen, einen nanotechnologischen Garten Eden zu erschaffen, ein ganzheitliches Abschirmkonzept. «Wir wollten eine Forschungsumgebung, in der die Experimente selber die grössten Störfaktoren darstellen», sagt Lörtscher. Die Rahmenbedingungen waren nicht gerade optimal: Der Eisenbahntunnel von Thalwil nach Zürich und die Autobahn A3 sind weniger als 200 Meter entfernt und bringen den Boden zum Vibrieren. Ausserdem senden Eisenbahn, Mobilfunksender und Überlandleitungen Störfrequenzen. «Alle haben gesagt, so ein Konzept sei unmöglich zu realisieren, da sich die bekannten Massnahmen meist gegenseitig negativ beeinflussen», sagt Lörtscher. «Es gab keine kommerziellen Lösungen für unsere Vorgaben. Deshalb ist daraus ein Forschungsprojekt entstanden.»

Hersteller von Mess- und Fabrikationsgeräten in der Nanotechnologie legen fest, unter welchen Bedingungen diese optimal funktionieren – unabhängig davon, ob es überhaupt Labore gibt, die diese Vorgaben erfüllen können. «Es gibt zuweilen Parameter, die der Hersteller nicht so genau kennt, sondern nur anhand gut funktionierender Gerätestandorte abschätzt», sagt Lörtscher. Die immer höheren Anforderungen waren mit ein Grund für das ambitionierte Projekt. «Wir haben für die Projektierungsphase unsere empfindlichsten eigenen Experimente ausgesucht und dabei kommerzielle Geräte mit den höchsten Anforderungen berücksichtigt. Die Labore sollten zwei bis drei Jahrzehnte den Anforderungen genügen.»

Zu diesem Zeitpunkt wussten die Forschenden also, wohin die Reise gehen sollte, aber noch nicht, wie sie zum Ziel gelangen würden. Drei Jahre lang hat es gedauert, bis alle sechs Labore im Betrieb waren, Firmen sind aus dem Projekt ausgestiegen, weil sie sich nicht auf die Garantievorgaben einlassen wollten. Zunächst wurden zwei Prototypen in Betrieb genommen und ausführlich getestet. «Ich habe Viele genervt», erinnert sich Lörtscher, «da ich Vorschläge immer auf Herz und Nieren geprüft und Vieles angezweifelt habe. Ich hatte schlaflose Nächte.»

Schwebende Betonsokel

Davon ist an diesem Tag nichts mehr zu spüren. Da gerade Wartungsarbeiten durchgeführt werden, sind die Labore frei zugänglich. Zwar fällt kein Tageslicht in den unterirdischen Gang, der zu den Forschungs- kammern führt – trotzdem stellt sich kein Gefühl der Beklemmung ein, wie angesichts der absoluten Abschottung erwartbar wäre. Wer aus dem Fahrstuhl tritt, wird von einem fast aggressiven Grün an den Wänden angefallen – dagegen ist das weiss-graue Spektrum in den Labors direkt eine Erholung. Lörtscher öffnet die magnetisch abgeschirmte, massive Schalldämmungstüre zu einem Labor. Was sich dort zeigt, ist unspektakulär: fast wie ein Maschinenraum – nur dass es still ist. Die hohen Wände sind mit schallabsorbierenden Schaumstoffelementen ausgekleidet – ähnlich wie in Konzerthallen.

Doch das ist nur die sichtbare Oberfläche: Jeder Raum ist mit einer Nickel-Eisen-Legierung verkleidet, die Magnetfelder aussperrt. Kernstück der Labore ist jeweils ein auf Luftkissen und Federn gelagerter, fast zwei Meter dicker Betonsockel – bis zu 70 Tonnen schwer –, der direkt auf dem Fundament und dem darunterliegenden Gestein aufliegt. Auf diesem Sockel stehen die jeweiligen Experimentiergeräte. Da er auf einem Luftkissen schwebt, lässt er sich leicht verschieben: Ein leichter Druck mit dem Fuss reicht aus, wie Lörtscher fast spielerisch demonstriert.

Dank eines Belüftungssystems, bei dem keine Verwirbelungen entstehen, ist die Raumklimatisierung angenehm und kaum hörbar. Das funktioniert, weil die Bodenplatten gelocht sind, die Luft von unten in den Raum tritt, kontrolliert gleichmässig durch ihn geleitet und durch die Decke wieder ausgelassen wird. Im Herzen des Labors ist es also gut auszuhalten, aber das ist gar nicht nötig: Die Forschenden kontrollieren die Experimente von aussen, denn der Mensch schwitzt, atmet und bewegt sich und ist damit ein Störfaktor. Auch sämtliche Hilfsgeräte wie Vakuumpumpen, Transformatoren oder Netzgeräte sind in einen abgetrennten Betriebsraum verbannt. «Das Konzept der räumlichen Trennung der empfindlichen Teile des Experiments von der störenden Peripherie stand am Anfang unserer Arbeit», sagt Lörtscher.

Testproduktion für Quantencomputer

Das Resultat: Die Vibrationswerte im Labor sind Weltrekord. «Und simultan erzielen wir ein sehr geringes Geräuschniveau von weniger als 28 Dezibel, was für Erwachsene kaum mehr wahrnehmbar ist, und Temperaturschwankungen von weniger als 0,01 Grad Celsius», betont der Projektleiter. Als das Zentrum 2011 eröffnet wurde, ging ein Raunen durch die Fachwelt. Fachmedien auf der ganzen Welt berichteten über die neuen Wunderkammern. Seither ist es stiller geworden. «Es wird nicht in jedem Paper erwähnt, dass die Arbeit hier entstanden ist respektive durch diese Labore überhaupt ermöglicht worden ist», sagt Lörtscher. «Aber hier sind mittlerweile viele Forschungsgruppen tätig, und bei manchen ist IBM nur deshalb dabei, weil wir diese Labs haben.»

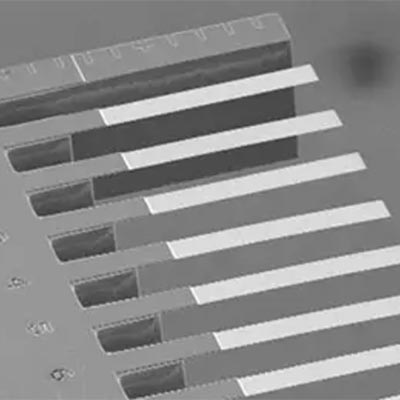

Besonders stolz ist Lörtscher auf ein Instrument zur Elektronenstrahl-Lithografie, das in einem der sechs Labors installiert ist. «Es ist für die Nanoforschenden essenziell», so Lörtscher, «denn damit können kleinste Strukturen auf glatten Oberflächen, beispielsweise Silizium oder Glas, geschrieben werden.» Deshalb spielt das Gerät auch für die Herstellung von Teststrukturen für den Quantencomputer oder Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz eine zentrale Rolle.

Schlaflose Nächte bereiten die Labors dem Projektleiter heute nicht mehr: Nach neun Jahren sind sie gut im Zentrumsbetrieb integriert. «Am Anfang haben wir uns schon manchmal gefragt, ob wir uns zu ambitionierte Ziele gesteckt haben», sagt Lörtscher. «Aber es hat sich gezeigt, dass die extremen Vorgaben gerechtfertigt sind. Wir können Resultate immer wieder unter exakt gleichen Bedingungen reproduzieren. » Es ist fast paradox: Der Ort, wo die Technologie der Zukunft entsteht, ist eigentlich ein Ort des absoluten Stillstands. Fast unwirklich. Es gibt Berichte von Menschen, die in solchen Umgebungen durchdrehen. «Ich habe auch schon so was gelesen», sagt Lörtscher. «Aber das hat jemand geschrieben, der gar nie hier war.» Er selber forscht untertägig an Nano- Optik, mit deren Hilfe etwa die Zusammensetzung von Materialien unzweifelhaft bestimmt werden kann. «Das ist eine technische Umgebung, keine Wohlfühloase», sagt er.