Dieses Teilstück eines Paravents aus dem 18. and 19. Jahrhundert wurde durch das Musée Historique de Lausanne unter der Leitung von Konservator Claude-Alain Künzi restauriert.

Wohlhabende Kaufmänner vergnügen sich beim Lesen, edle Kurtisanen schreiben ein Gedicht – die japanische Szenerie auf der blau-goldenen Tafel eines Paravent-Panels weckt Vorstellungen einer Kultur voller Sinnlichkeit und Geist, filigran und erhaben. Tatsächlich schwärmte das Bürgertum im Europa des 18. und 19. Jahrhunderts besonders für Japan und China, denn weite Teile dieser exotischen Länder entzogen sich nicht nur der imperialen Herrschaft der europäischen Grossmächte, sondern überhaupt Besuchen aus dem Westen. Das Kunsthandwerk aus dem fernen Osten weckte zudem finanzielle Interessen: Kaufleute witterten das grosse Geschäft, das sie mit Hilfe der Techniken, Stile und Motive der unbekannten Künstler machen könnten. Mit Eifer wurden Imitationen hergestellt, die im Konkurrenzkampf mit der originalen Kunst aus Südostasien aber meistens unterlagen. Ein Beispiel für so eine Nachahmung ist die untere, schwarze Tafel des Panels, das an der Ausstellung «Exotic? Der Schweizer Blick nach aussen im Zeitalter der Aufklärung» gezeigt und im Folgenden genauer unter die Lupe genommen wird.

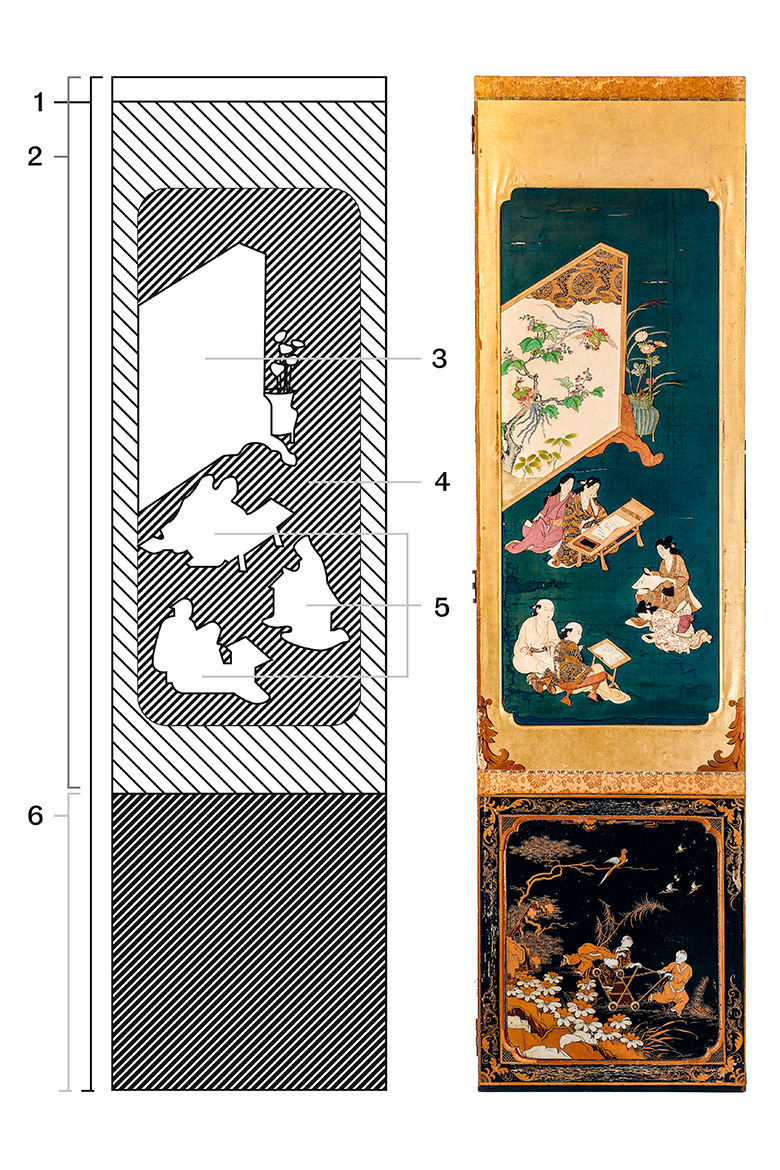

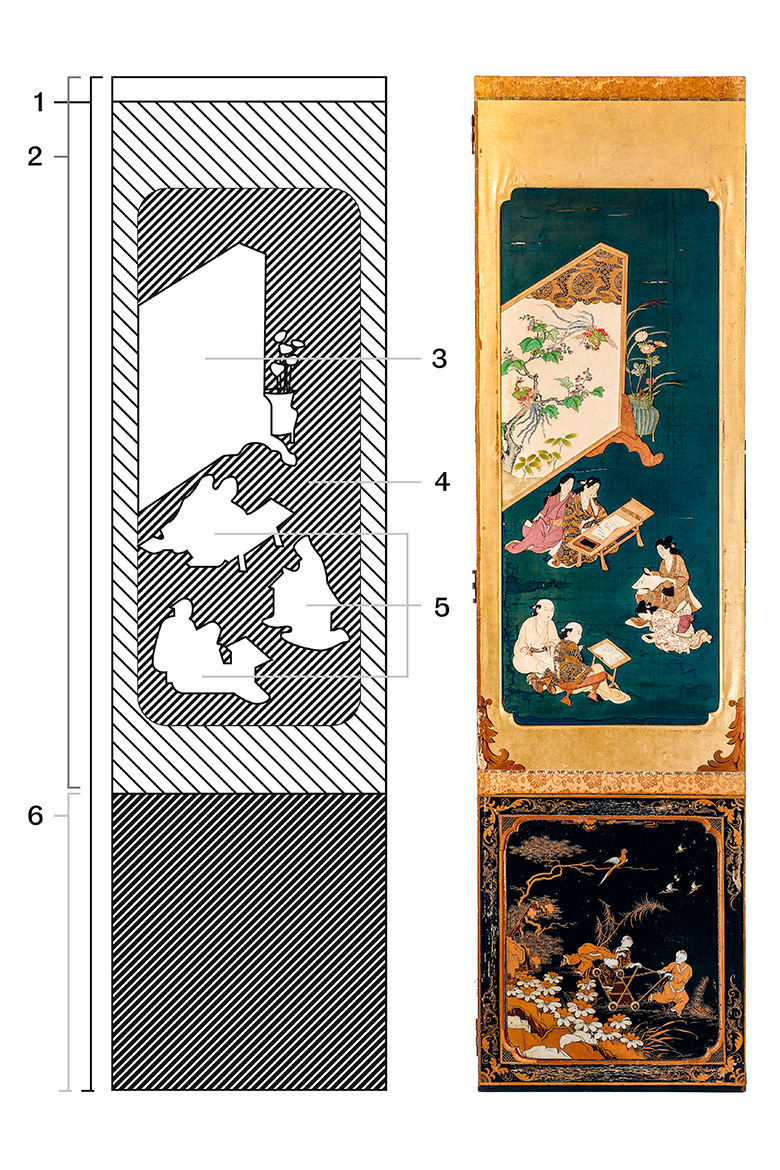

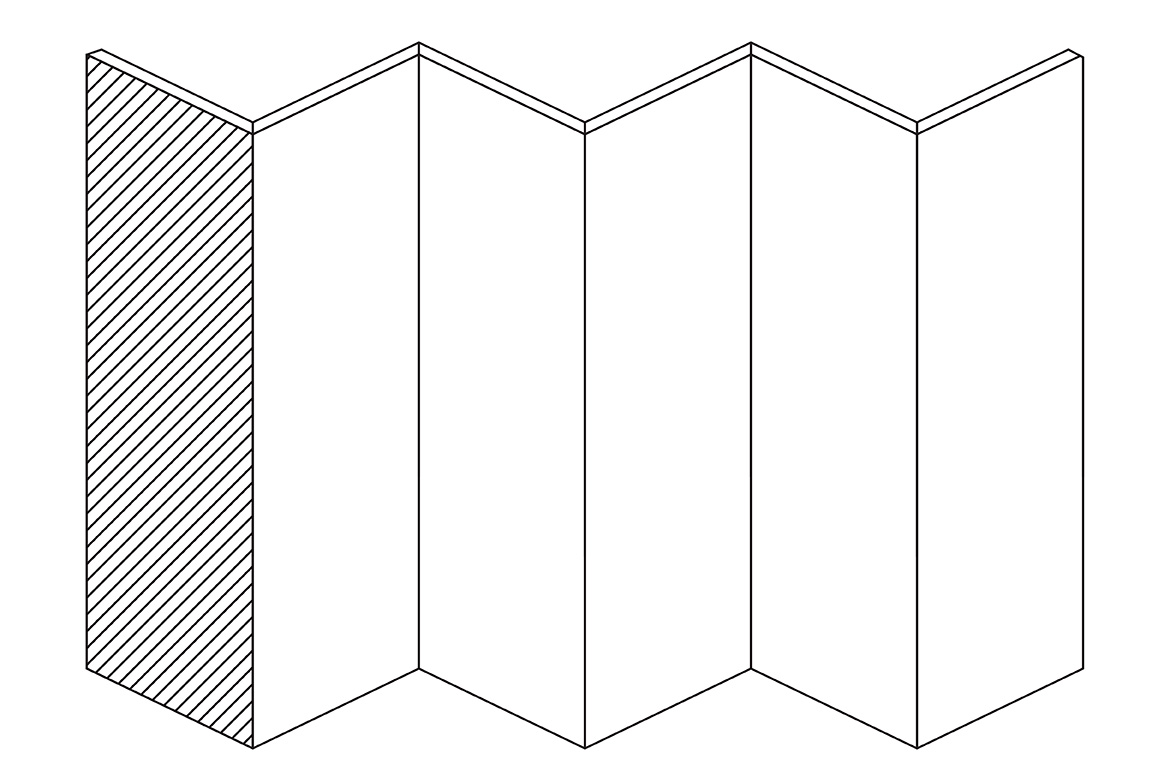

Bitte fahren Sie mit der Maus über die Zahlen in der schwarz-weissen Skizze. Dabei poppt jeweils ein Fenster auf, in dem Sie viele zusätzliche Informationen zu den einzelnen Teilen des Panels finden.

Untere Tafel: Imitat als Dialog

Schwarz und glänzend: Die untere Partie wurde dem Paravent erst im 19. Jahrhundert in Europa verpasst. Hiesige Kunstschaffende versuchten Material und Motive aus China nachzuahmen – Chinoiserie wurde dieser Stil genannt. «Hier haben sie etwa versucht, Lack optisch zu imitieren», sagt Noémie Étienne, Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Bern, «denn Lack stammt vom asiatischen Lackbaum, der hier nicht wächst.» Wegen des Imitats sei der Paravent für die Herkunftsforschung besonders interessant: «Er verdeutlicht, dass ein Objekt durch viele Hände gehen kann und deren Spuren in sich trägt. Kunsthandwerkende in Europa sind hier in Dialog getreten mit japanischen Kunsthandwerkenden.» Übrigens: Der afrikanische Stil wurde in Europa nie für den eigenen Markt nachgeahmt, sondern nur für den afrikanischen. Chonja Lee erklärt: «Die Europäer wollten keine afrikanischen Güter.» Dies zeigt: Der Blick auf die afrikanischen Kolonien war abwertend, der auf die asiatische Ferne dagegen verklärt.

Zarte Figuren aus dickem Papier

Die sich vergnügenden Frauen und Männer sind mittels der sogenannten Oshi-e-Technik hergestellt worden. Oshi-e ist eine alte japanische Tradition, Stoffbilder zu kreieren: Muster von Menschen, Tieren, Blumen und Landschaften werden aus dicken Papierstücken ausgeschnitten, die mit feinen Stoffstücken abgedeckt werden. Details wie etwa Gesichter werden mit Pinsel und Tinte gezeichnet. Die Figuren hier tragen Kimono-Schnitte und Frisuren, die typisch sind für den japanischen Stil des frühen 18. Jahrhunderts, wie Thomsen erklärt – ein deutliches Indiz für die Zeit, in der der Paravent hergestellt wurde.

Materialien zu edel für Europa

Schon im 18. Jahrhundert wurde in Japan Kunsthandwerk extra für den westlichen Markt produziert. Die lesenden Kaufmänner und Kurtisanen auf dem Paravent passen dazu: Literarische Vergnügen galten als essenzieller Teil der japanischen Kultur, auch wenn die Schrift nicht verstanden wurde. Trotz der stereotypen Darstellungen war dieser Paravent nicht als Exportstück gedacht. Hans Bjarne Thomsen erklärt: Lesende und schreibende Menschen zu zeigen, entspreche einer alten japanischen Tradition. Ausserdem seien Exportstücke für den Westen üblicherweise billiger gemacht worden. Beim blauen Stoff handelt sich aber um Seide, in die viele Muster aus Gold eingewirkt sind – edle Materialien also. «Der Paravent vereinigt eine herausragende Sammlung seltener Textilien der damaligen Zeit.»

Raumteiler verbirgt Vergnügungsviertel

Ein Paravent auf dem Paravent – Kunsthistoriker Hans Bjarne Thomsen von der Universität Zürich, den die Kuratorinnen als Japan-Experten beigezogen haben, erklärt den Hintergrund der Doppelung: «Stellschirme wurden in der japanischen Architektur traditionell als Raumteiler eingesetzt, da es nur sehr wenige andere Möbelstücke gab.» In Vergnügungsvierteln waren sie besonders beliebt: «Der einteilige Paravent links oben schirmt die Innenwelt der Viertel ab», so Thomsen. Übrigens ist der Raumteiler im Raumteiler mit einem Phönixpaar und einem Blauglockenbaum verziert, die Chrysanthemen in der Vase rechts daneben stehen für den Herbst. Blumen geben im japanischen Kunsthandwerk die Jahreszeit an – damals wie heute.

Obere Tafel: Global schon im 18. Jahrhundert

Den Wert asiatischer Objekte lernte der Lausanner Händler Charles Constant de Rebecque im Importgeschäft einer niederländischen und einer französischen Handelskompanie kennen. Bald wollte er ein eigenes Geschäft aufbauen und reiste dafür ins portugiesische Macau vor der Küste Chinas. Von dort schickte er diverse Objekte an seine Schwester in der Schweiz, so auch den oberen Teil dieses Paravents. De Rebecque kehrte 1793 in die Heimat zurück, wo sein Business nicht so rosig lief wie gewünscht. Dennoch zeige sein Beispiel «die globalen Dimensionen, die der Handel in der Schweiz schon im 18. Jahrhundert hatte», sagt die Berner Kunsthistorikerin und Ausstellungsmacherin Chonja Lee.

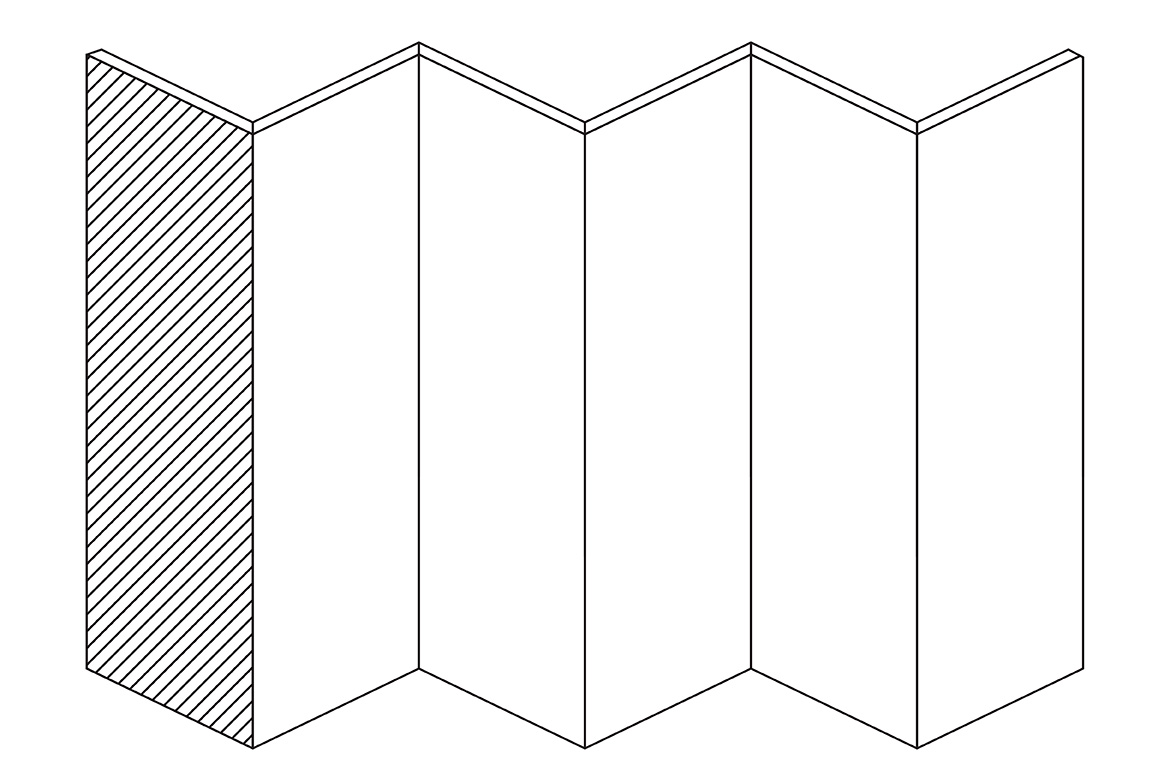

Zwei Tafeln aus zwei JahrhundertenDas Panel ist Teil eines vermutlich sechsteiligen, faltbaren asiatischen Paravents, der als dekoratives Element eines Interieurs gedacht war. Es wurde für die aktuelle Ausstellung «Exotic? Der Schweizer Blick nach aussen im Zeitalter der Aufklärung» im Palais de Rumine in Lausanne restauriert. Die obere, blau-goldene Tafel stammt aus dem 18. Jahrhundert, die untere, schwarze wurde dem Paravent nachträglich hinzugefügt und stammt aus dem 19. Jahrhundert.

Illustration: Bodara | Foto: Musée historique de Lausanne

Der Zustand des hybriden Paravents, der aufzeigt, wie stark Europa in der Aufklärung bereits interkontinental vernetzt war, hat über die Jahrhunderte gelitten. Die Kunsthistorikerin Chonja Lee hofft deswegen, dass nach der Ausstellung in Lausanne, die - zumindest virtuell - noch bis Ende Februar dauert, auch die anderen Panels restauriert werden können. Neben den kunstvollen Szenerien aus Japan und Europa birgt das weitgereiste Stück weitere versteckte Geschichte aus dem 18. und 19. Jahrhundert: Das Füllmaterial im Inneren der Tafeln besteht nämlich teilweise aus beschriebenen Papierstücken wie Dokumenten oder Briefen. «Papier war damals wertvoll», erklärt Lee, «es wurde nicht einfach entsorgt.» An der Ausstellung werden nur fremdländische Objekte gezeigt, die sich schon vor dem Wiener Kongress 1815 in Europa befanden. Um die Objekte aufzuspüren, haben die Forscherinnen Noémie Étienne, Claire Brizon und Chonja Lee akribisch Museumsdepots im ganzen Land durchsucht. Da der Schweizer Händler Charles Constant de Rebecque 1793 aus China zurückgekehrt ist, aus seiner Familie sonst niemand je dorthin gereist ist und er zudem den Paravent in einem Brief an seine Schwester erwähnt, erfüllt dieser die Kriterien. «Solche Beispiele zeigen uns: Objekte haben eine Biografie, sie reisen, werden verändert und wandeln zugleich die materielle Kultur der Schweiz», so Brizon.