Tierversuche: Kommissionen im Fokus der Kritik

Kantonale Tierversuchskommissionen nehmen zu jedem Forschungsgesuch Stellung. Ihre Arbeit wird immer wieder kritisiert: Für die einen winken sie zu viele Projekte durch. Aus Sicht der anderen behindern sie die Forschung.

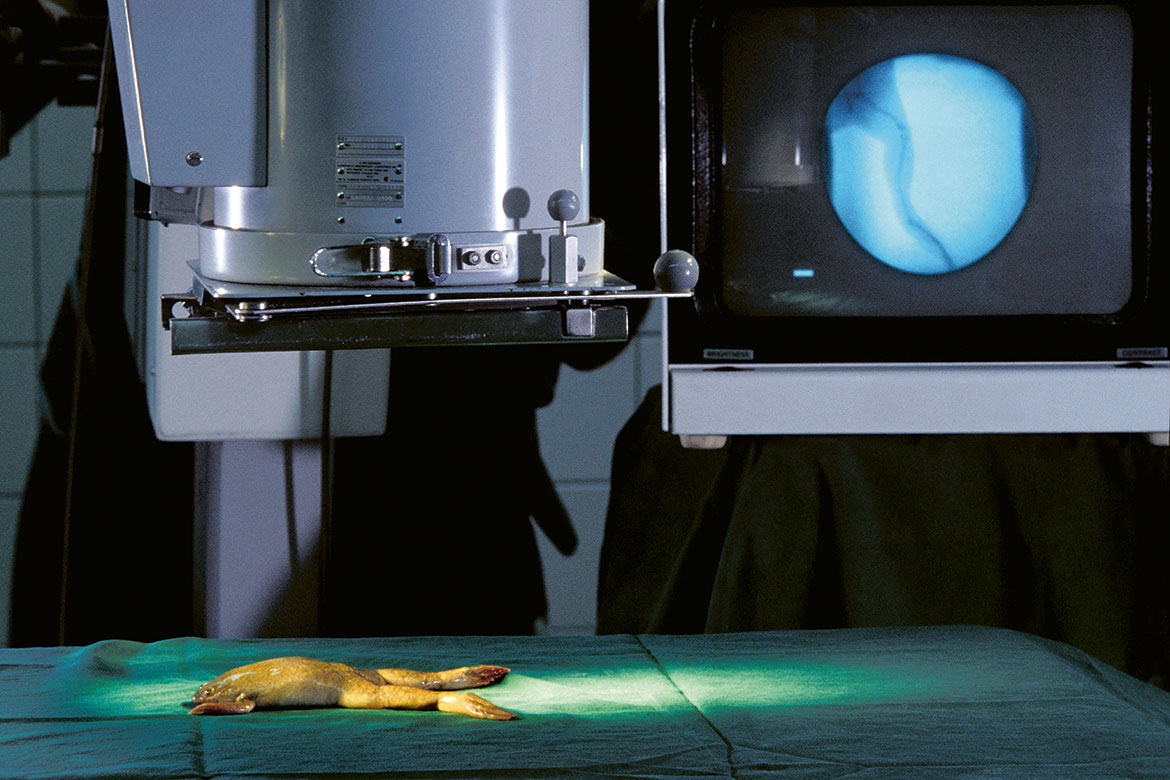

Röntgenuntersuchung des Afrikanischen Krallenfrosches (Xenopus laevis): Er ist beliebt, wenn es darum geht, die Entwicklung von Embryonen zu erforschen. | Bild: Keystone/Science Photo Library/Patrick Landmann

Im November 2019 lehnten 64 Prozent die Genfer Initiative «für eine bessere Kontrolle der Tierversuche» ab. Das von der Schweizer Liga gegen Tierversuche und für die Rechte des Tieres (LSCV) lancierte Volksbegehren wollte die Funktionsweise der kantonalen Tierschutzkommission verändern. Es war keineswegs das erste Mal, dass eine solche Kommission in die Kritik geriet. Sie setzen sich üblicherweise aus rund zehn Vertreterinnen und Vertretern aus Forschung, Tierschutzorganisationen, Ethik oder Recht zusammen. Sie prüfen von Forschenden eingereichte Gesuche und geben eine Empfehlung ab. In den meisten Fällen obliegt der Schlussentscheid dem kantonalen Veterinärdienst.

Die Vorwürfe an die beratenden Kommissionen sind happig: «Es handelt sich um reine Alibi-Kommissionen», kritisiert Luc Fournier, Initiant der Genfer Initiative, Präsident der LSCV und Mitglied der Genfer Kommission bis 2017. «Die Vertreterinnen und Vertreter der Tierschutzorganisationen sind in der Minderheit (zwei von sieben in der Genfer Kommission, A.d.R.) und können ihren Standpunkt nie durchsetzen.»

Die gegenteilige Ansicht vertritt Denis Duboule, Biologieprofessor an der Universität Genf und an der EPFL: «Die Arbeit der kantonalen Kommissionen ist wichtig. Diese Instanz arbeitet als Schnittstelle zwischen Forschung und Öffentlichkeit.» Sie mache die Forschenden auf ihre Verantwortung und die Anliegen der Gesellschaft aufmerksam. «Dabei spielt sie eine nicht zu unterschätzende präventive Rolle. Als Beweis genügt ein Blick auf die ausserordentlichen Fortschritte in der Behandlung von Labortieren seit der Einführung dieser Kommissionen Ende der 1990er- Jahre!» Fournier von der LSCV bestreitet diese Fortschritte nicht: «Sicher gibt es heute keine Horrorszenarien wie lebendig gehäutete Tiere mehr. Aber noch immer kommen zu viele absurde Projekte durch. Die Kommissionen lehnen praktisch nie ein Projekt ab.»

Zwischen 2012 und 2018 hat die Genfer Tierversuchskommission bei 581 Gesuchen einen positiven Vorentscheid abgegeben. 14 Versuche hat sie abgelehnt und in 70 Prozent der Fälle Präzisierungen verlangt. Ähnliche Zahlen lassen sich auch in anderen Kantonen beobachten. «Es werden nur wenige Gesuche zurückgewiesen», bestätigt Samia Hurst, Bioethikprofessorin an der Universität Genf und Mitglied der Genfer Kommission. «Aber ist dies wirklich ein Zeichen für ein Versagen? Meines Erachtens zeigt es, dass die Forschenden die Gesetze kennen.»

Die Bioethikerin erinnert daran, dass das Ziel dieser Kommissionen darin besteht, die verschiedenen Akteure zusammenzubringen und zu prüfen, ob die Gesuche dem rechtlichen Rahmen und der aktuellen Ethik entsprechen. Die verschiedenen Interessen sollen einander gegenübergestellt werden: Rechtfertigt der erwartete Nutzen das Leiden der Tiere? Diese Güterabwägung ist der Kern ihrer Arbeit. «Ich verstehe, dass die Aufgabe für ein Kommissionsmitglied schwierig ist, das sich zum Ziel gesetzt hat, Tierversuche zu verhindern», erklärt Hurst. «Das Gesetz lässt diese grundsätzlich ja zu.» Gemäss Regula Vogel, Zürcher Kantonstierärztin, schreibt das kantonale Tierschutzgesetz eine breite Zusammensetzung der Kommission vor. Ihrem Amt obliegt die Bewilligung oder Ablehnung von Tierversuchen. Sie präzisiert: «Die Mitglieder werden nicht als Vertreterinnen oder Vertreter ihrer Einrichtungen gewählt, sondern aufgrund ihres Fachwissens. In dieser Funktion müssen sie unabhängig von Organisationen und Behörden entscheiden.»

Keine wissenschaftliche Beurteilung

Manchmal wird auch kritisiert, dass die Mitglieder der Kommissionen überlastet seien. «Wir müssen ungefähr 600 Gesuche pro Jahr behandeln», räumt Vogel ein. «Es gehört aber zum Mandat der Kommissionsmitglieder, dass sie genügend Zeit für die Beurteilung aufwenden können. Ausserdem gelangen nur Gesuche, die mit bedeutendem Leiden für die Tiere verbunden sind, vor die ganze Kommission. Die anderen Gesuche werden von Subkommissionen beurteilt.»

Andere Stimmen bemängeln, dass den Kommissionsmitgliedern die erforderlichen Kompetenzen zur Beurteilung der Qualität eingereichter Forschungsprojekte fehlten. Der Biologe Denis Duboule kann dies nachvollziehen: «Eine wissenschaftliche Beurteilung ist nur legitim, wenn sie durch Gutachter des entsprechenden Fachgebiets erfolgt. Eine Kommission mit einem Dutzend Mitgliedern kann nie genügend Disziplinen abdecken. Wäre dies das Ziel, würde die Tierversuchskommission tatsächlich nicht über genügend Mittel verfügen. Ich glaube aber nicht, dass ihr Zweck darin besteht.»

In der Schweiz besteht nur in der Zürcher Kommission ein Rekursrecht für den Fall, dass mindestens drei ihrer Mitglieder gemeinsam den Mehrheitsentscheid ablehnen. In fünfzehn Jahren wurde davon nur neun Mal Gebrauch gemacht – fast ausschliesslich im Zusammenhang mit Primaten-Versuchen. Mit seiner Initiative wollte Tierschützer Luc Fournier durchsetzen, dass jedes der sieben Mitglieder der Genfer Kommission ein Rekursrecht besitzt: «Dadurch hätten die Mitglieder, die Tierschutzorganisationen vertreten, mehr Einfluss und die Kommission mehr Schlagkraft erhalten.»

Umstrittenes Recht auf Rekurs

Im Abstimmungskampf wiesen die Initiativgegner darauf hin, dass dies den Bewilligungsprozess blockieren würde und praktisch einem Verbot von Tierversuchen gleichkäme. Der Fall von Valerio Mante vom Institut für Neuroinformatik der Universität und der ETH Zürich scheint ihnen recht zu geben: Er hatte 2013 ein Gesuch für einen Versuch mit drei Makaken eingereicht. Gegen den positiven Entscheid der Tierversuchskommission wurde Rekurs eingelegt. Das normalerweise dreimonatige Verfahren dauerte schliesslich länger als eine Dissertation: Erst nach drei Jahren bekam der Forscher grünes Licht. Könnte das Rekursrecht somit als eine Art Notbremse dienen, mit der sich die Vertreter von Tierschutzorganisationen in bestimmten Fällen Gehör verschaffen können?

Rekurse seien kein besonders effizientes Werkzeug, findet Hanno Würbel, Professor für Tierschutz an der Universität Bern. Es führe zu einem angespannten Klima zwischen Forschenden und Tierschützern. «Solche Spannungen dienen nicht dem Wohl der Tiere. Diese profitieren, wenn sich die Forschenden ständig weiterbilden, wenn sie die ‹3R-Prinzipien› (replace, reduce, refine, A.d.R.) anwenden und wenn die Forschungsinstitutionen gut geführt werden.» In den letzten Jahren seien viele Fortschritte erzielt worden, es gebe aber Verbesserungspotenzial. «Dazu werden die Institutionen aber nur bereit sein, wenn sie unter Druck gesetzt werden.»

Von den Kommissionen möchte Würbel Druck wegnehmen: «Wir sollten vielleicht weniger Erwartungen an diese Kommissionen haben.» Ihre Rolle als Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft könnten sie am besten wahrnehmen, wenn sie sich auf die von den Forschenden vorgebrachte Güterabwägung fokussieren. «Gestärkt werden sollte hingegen die gute wissenschaftliche Praxis in den Forschungseinrichtungen, und diese sollten darin unterstützt werden, mehr qualifiziertes Personal für die Haltung der Versuchstiere einzustellen.»