Behandlung krebskranker Frauen in Ouagadougou

18 Millionen Einwohner, vier Onkologen – in Burkina Faso kann krebskranken Menschen kaum geholfen werden. Ein Jahr lang beobachtete die Ethnologin Marie-Cécile Frieden den Alltag in der gynäkologischen Abteilung des Universitätsspitals von Ouagadougou.

Zimmer für gynäkologische Konsultationen im Universitätsspital Ouagadougou. Es frustriert Ärzteschaft und Pflegepersonal, dass sie Krankheiten oft wegen mangelnder Mittel nicht behandeln können. | Bild: Marie-Cécile Frieden

«Von meiner bescheidenen Bleibe in Ouagadougou, die oft von Wasser- und Stromunterbrüchen betroffen war, machte ich mich jeden Morgen mit dem Motorrad auf meinen fast einstündigen Arbeitsweg, durch manchmal chaotischen Verkehr. Beim Eintreffen im Spital war ich immer wieder überwältigt vom Geruch nach Urin und Tod. Doch das galt es irgendwie zu ertragen. Schliesslich besuchte ich täglich Frauen, deren schweres Leiden kaum gelindert werden konnte. Krebs fordert in Afrika mehr Todesopfer als Aids, Tuberkulose und Malaria zusammen, und dennoch gibt es in Burkina Faso für eine Bevölkerung von 18 Millionen Menschen gerade einmal vier Onkologen.

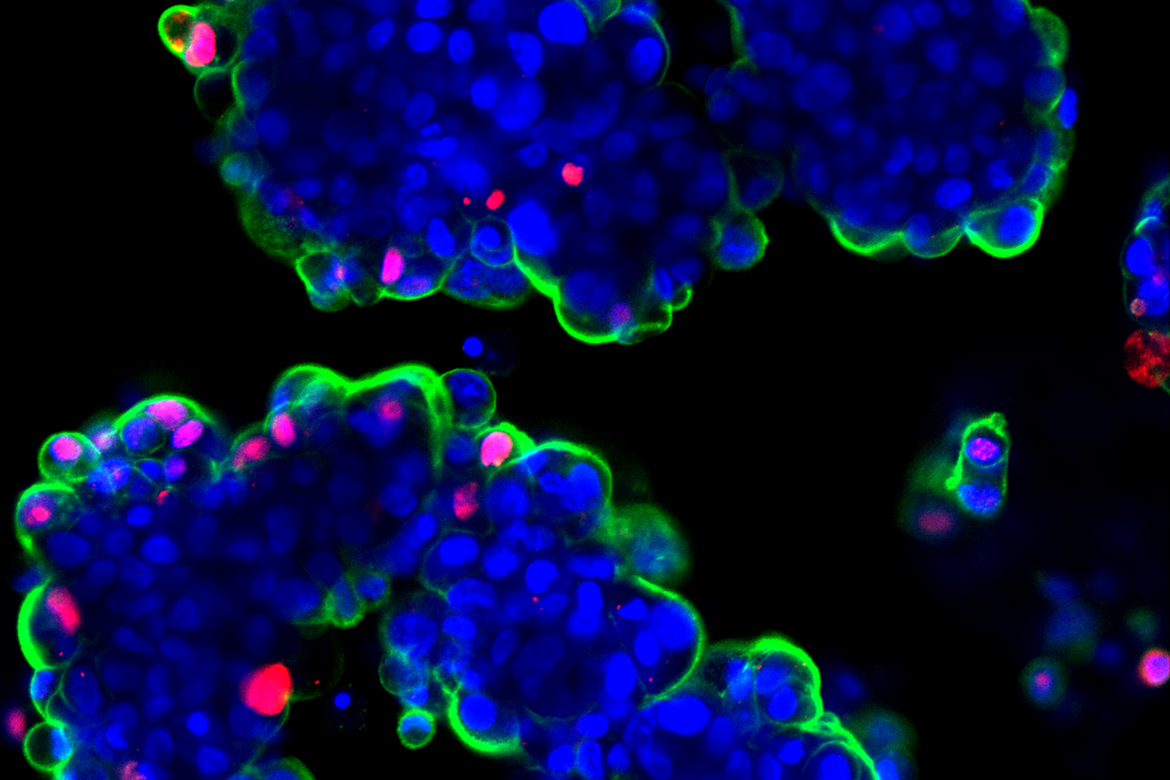

Ich schreibe meine Dissertation in Ethnologie über Gebärmutterhalskrebs. Insbesondere möchte ich herausfinden, wie die offiziellen Leitlinien von nationalen oder internationalen Institutionen zur Behandlung der Krankheit in der Praxis umgesetzt werden. Dabei habe ich mich hauptsächlich auf das Universitätsspital Ouagadougou konzentriert, wo ich das Pflegepersonal der Gynäkologieabteilung begleiten durfte. Ich trug ebenfalls einen weissen Kittel, weil ich aber keine medizinische Ausbildung habe, erledigte ich andere kleinere Arbeiten. So konnte ich auch meine Anwesenheit begründen. Insgesamt war ich bei über 400 Konsultationen anwesend, zudem beobachtete ich die Behandlungen und führte zahlreiche Gespräche mit Patientinnen und Personal.

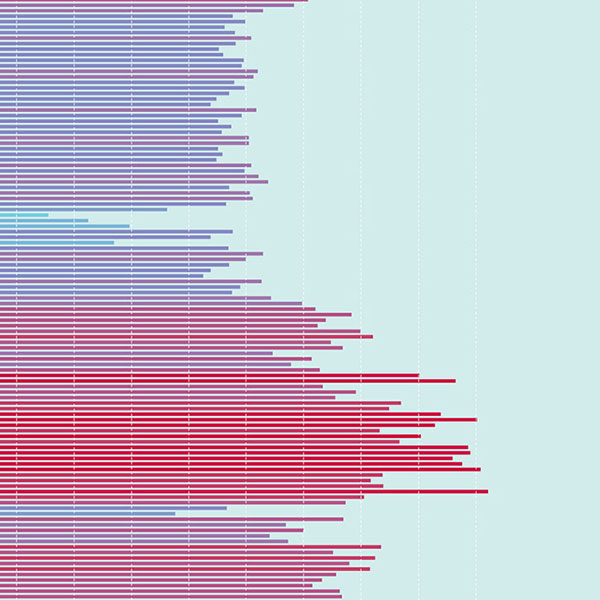

Von Norm und Improvisation

Ich habe festgestellt, dass die medizinischen Teams den behördlichen Anordnungen und neuen Techniken im Allgemeinen sehr positiv gegenüberstehen. Häufig fehlt es ihnen aber an Schulungsmöglichkeiten und Ressourcen, weshalb sie selber Lösungen «basteln» müssen. Beispielsweise sollten die bei Screenings gesammelten präkanzerösen Läsionen (verändertes Gewebe, das auf Krebs hinweisen könnte, Anm. d. Red.) in einem speziellen medizinischen Einwegbehälter an das Labor geschickt werden. Da die Patientinnen diese Behälter aber selbst kaufen müssen und ihnen oft die Mittel dazu fehlen, verwenden die Pflegepersonen stattdessen Injektionsfläschchen. Sie verschliessen diese dann und legen sie in einen Latexhandschuh, um möglichst sterile Bedingungen zu schaffen.

Bild: Marie-Cécile Frieden

Marie-Cécile Frieden ist Ethnologie-Doktorandin an der Universität Neuenburg. Zwischen Lizenziat und Dissertation lebte sie drei Jahre in Burkina Faso. Dort führte sie unter anderem ein Forschungsprojekt mit Frauen mit HIV durch und arbeitete für eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die Gesundheitsförderung mit Hilfe von Medizinalpflanzen engagierte.

Die Patientinnen wiederum wissen häufig kaum etwas über Gebärmutterhalskrebs und verstehen nicht, was mit ihnen geschieht. In 80 Prozent der Fälle wird der Krebs in einem fortgeschrittenen Stadium entdeckt, in dem es kaum noch Hilfe gibt. Die Ärzte erklären den Patientinnen selten direkt, wie ernst ihr Zustand ist, sondern sprechen mit den Angehörigen und überlassen es diesen, ob sie die betroffenen Frauen informieren oder nicht. Offiziell begründen sie dies damit, dass die Patientin sonst aufgibt. Doch häufig ist einfach gar keine Behandlung verfügbar.

Gefühlspanzer wegen Machtlosigkeit

In den 1990er- und 2000er-Jahren tauchte in mehreren Studien der Vorwurf auf, dass medizinische Teams in Afrika Kranke misshandelt hätten. Auch ich habe beleidigende Verhaltensweisen mitbekommen, verbale wie physische. Dabei geht es jedoch vor allem um Selbstschutz. Die medizinischen Teams empfinden die fehlenden Möglichkeiten zur Früherkennung der Krankheiten und zur Behandlung der Patientinnen als eine Form von Gewalt. Gegen diese Gefühle der Frustration und der Machtlosigkeit legen sie sich einen Panzer zu.

Selbst im Universitätsspital von Ouagadougou, der Hauptstadt Burkina Fasos, ist die Ausstattung mangelhaft. | Bild: Marie-Cécile Frieden

Ich selber habe manchmal gegenüber den Patientinnen ebenfalls den autoritären Ton des übrigen Teams angeschlagen. Wenn ich daran zurückdenke, schäme ich mich etwas dafür, aber es ging darum, einen Platz in diesem Kreis zu finden, mir Gehör und Akzeptanz zu verschaffen, sowohl als Person als auch als Wissenschaftlerin.

Ich musste auch akzeptieren, dass ich nicht immer alles Erlebte mit meinen theoretischen Kenntnissen vereinbaren konnte. Im Gegenteil: Gerade dieses Wissen machte mich manchmal ratlos. Ursprünglich dachte ich, dass ich dank dieser Forschungsarbeit den Frauen, die kaum oder gar keine Betreuung erhalten, eine Stimme geben könnte. Doch am Schluss wurde ich eher zur Sprecherin des Pflegepersonals. Nach Abschluss meiner Dissertation möchte ich meine Ergebnisse den Ärztinnen und Ärzten, die ich begleitet habe, den offiziellen Einrichtungen und verschiedenen Vereinigungen mitteilen. Ich hoffe, dass ich damit ein gewisses Bewusstsein für die Situation schaffen und Denkanstösse zu verbesserungswürdigen Praktiken geben kann – trotz beschränkter Mittel in der Praxis.»

Aufgezeichnet von Martine Brocard.