Warum wir mit widersprüchlichen Fakten leben lernen sollten

Unsicherheit gehört zum Leben, Experten sind nicht im Besitz der absoluten Wahrheit und die Gesellschaft muss nicht belehrt werden. Das schreibt Nic Ulmi in seinem Plädoyer für eine reife Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

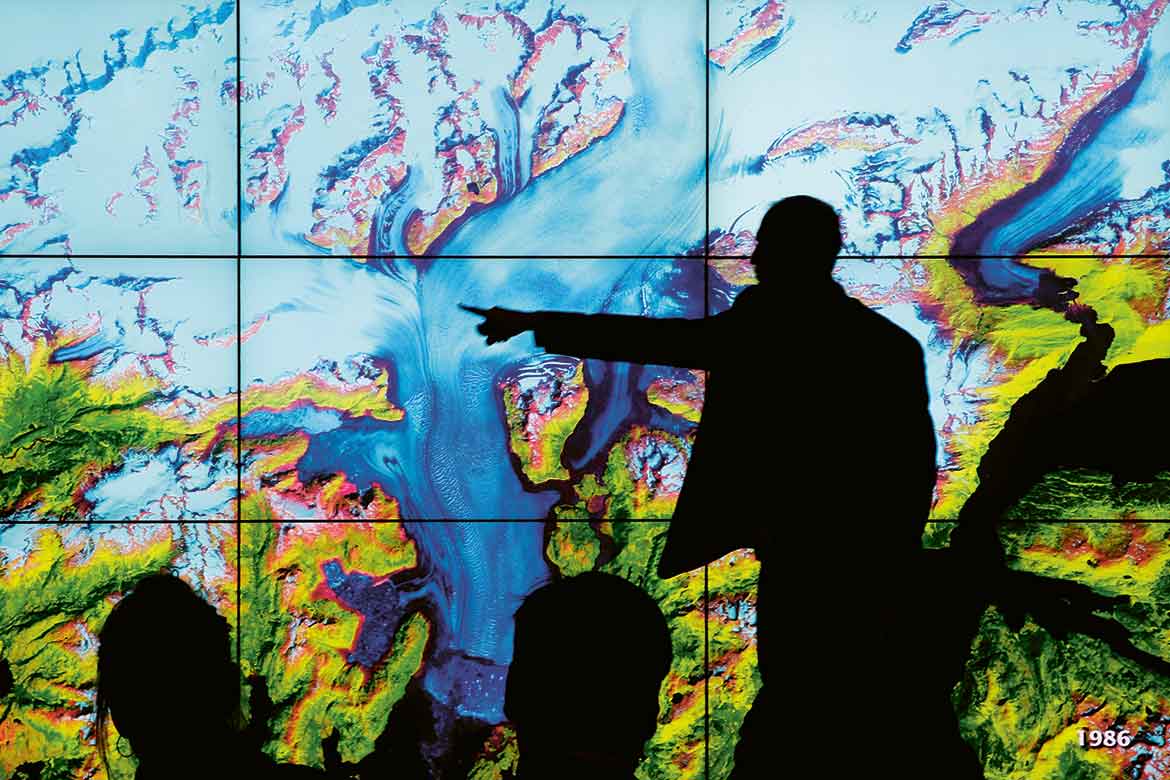

Aufmerksames Publikum oder kritische Zweifler? Fachleute vermitteln im US-Pavillon an der UNOP Klimakonferenz in Paris 2015 ihre Erkenntnisse. | Bild: Keystone/AP Photo/Christophe Ena

Es ist 1979, eine Frau steht in der Küche und bereitet das Mittagessen zu: Spiegeleier, ein Steak, Toast mit Butter. Plötzlich erhellt ein Lichtstrahl die Küche, ein Mann erscheint: «Ich komme aus der Zukunft. Essen Sie diese Eier nicht, sie werden Ihre Arterien verstopfen!» Der Eindringling verschwindet, die Frau geht Richtung Abfalleimer und will die Eier wegwerfen. Doch da blitzt es nochmals, sie hält inne, und der Mann erscheint erneut: «Warten Sie, wir haben uns getäuscht! Es gibt zwei Arten von Cholesterin…» Die Szene wiederholt sich sechsmal, mit immer anderen Anweisungen dazu, was ein gesundes Herz-Kreislauf-System braucht. «Kein Steak!», «Kein Brot!», «Das Essen ist unwichtig, aber treiben Sie Sport!», «Nein, es sind die Gene!» So veranschaulicht das Video Time Travel Dietician der Website Funny or Die 2017 die «Expertenkrise» in unseren Haushalten.

Natürlich bringt uns die Szene zum Lachen, doch die Entwicklung, auf die angespielt wird, hat auch eine weniger amüsante Seite: Ein Tsunami von Zweifeln hat die Sicherheit weggefegt, die uns die Wissenschaft zu geben schien. Widersprüchliche Ergebnisse und politische Angriffe haben das Vertrauen erschüttert. Für individuelle und kollektive Entscheidungen können wir uns nicht mehr einfach an Expertisen orientieren, denn wir sehen uns mit einer verwirrenden Meinungsvielfalt konfrontiert.

Wir können diese Entwicklung jedoch auch als Gewinn sehen. Diese Offenbarungen – Unsicherheiten als Kern der Wissenschaft, Wissen als Quintessenz von Widersprüchen, Interessenkonflikte in Gutachten – ebnen uns vielleicht den Weg zu einer reiferen, weniger naiven Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft. Eine Beziehung, in der wir von der Wissenschaft nicht erwarten, dass sie die absolute Wahrheit präsentiert, sondern, dass sie sich stärker in demokratische Prozesse einbringt. Wie? Machen wir uns dazu doch ein paar Gedanken.

Der Traum einer rationalen Politik

«Wenn wir die Situation verstehen wollen, müssen wir zu den Ursprüngen der sogenannten Evidence-based Policy zurückgehen, also der nachweisbasierten Politik», erklärt die Schweizer Politologin Caroline Schlaufer, die derzeit an der Higher School of Economics in Moskau tätig ist. Entstanden ist der Begriff im Grossbritannien der 1990er-Jahre unter der Regierung von Tony Blair. Er steht für den Willen der Behörden, ihre Handlungen auf empirisch bestätigte Tatsachen und nicht auf Ideologien oder Überzeugungen zu stützen. Der Ausdruck kommt in Mode, und die Sozialwissenschaften befassen sich ebenfalls damit. Untersucht wird insbesondere, ob und wie wissenschaftliche Daten wirklich in diese Politik einfliessen.

Das Ergebnis? «Studien zeigen, dass ein solch einfaches Szenario, bei dem der politische Kurs direkt aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen festgelegt wird, in der Realität praktisch nie vorkommt», fasst Caroline Schlaufer zusammen. «Die Erarbeitung einer Politik bedingt Verhandlungen, ein Geben und Nehmen, die Bekräftigung von Werten. Faktische Elemente fliessen ebenfalls in diesen Prozess ein, sie spielen aber nur eine begrenzte, in der Regel instrumentelle Rolle: Sie werden im Nachhinein verwendet, um politische Positionen zu begründen, deren ursprüngliche Quelle nicht wissenschaftliche Ergebnisse sind.» Die Forscherin spricht diesbezüglich von der Verwendung empirischer Fakten im Narrativ: «Politiker und Politikerinnen bringen kaum je nackte Tatsachen zur Sprache. Vielmehr stellen sie diese in den Rahmen eines Narrativs, das ein Problem benennt und Lösungen vorschlägt oder das schlechte Lösungen verurteilt, die von einer anderen Partei stammen.» Andere gehen noch weiter: Sie kehren das Konzept auf ironische Weise um und prangern damit die «politikbasierte Evidenz» an, das heisst die Konstruktion von Beweisen mit dem Ziel, einen politischen Willen zu untermauern.

Die Frage des Vertrauens der Bevölkerung in Expertenmeinungen wird ebenfalls empirischen Analysen unterzogen. Dieses Ziel hat beispielsweise das Wissenschaftsbarometer Schweiz. Es wird von den Universitäten Zürich und Freiburg durchgeführt und untersucht, was Schweizerinnen und Schweizer über wissenschaftliche Themen denken. Die Ergebnisse sind eher beruhigend: «Das Vertrauen in die Wissenschaft ist gross», erklärt Co-Projektleiterin Julia Metag. «In der Schweiz sogar etwas grösser als in anderen Ländern, in denen dies gemessen wird.» Die Mehrheit der Bevölkerung ist damit einverstanden, dass die politischen Entscheidungen auf wissenschaftlichen Ergebnissen basieren sollten. Allerdings mit gewissen Differenzierungen: «Forschenden, die im Privatsektor arbeiten, wird weniger vertraut als solchen an Hochschulen. Und Bereiche, welche die Meinungen polarisieren, wecken mehr Misstrauen, zum Beispiel alles, was mit Tierversuchen zu tun hat.»

Krise? Welche Krise?

Die Daten des Barometers stammen von 2016, dem Anfang der Ära Donald Trump, der postfaktischen Politik und der Fake News. Hat sich die Situation seither verschlechtert? «In den USA zeigt die aktuellste Erhebung Science and Engineering Indicators von 2018, die dieselben Variablen misst wie unser Barometer, dass Forschende weiterhin zu den Berufsgruppen gehören, die in der Bevölkerung am meisten Vertrauen geniessen», antwortet Julia Metag. In Ländern mit Daten über einen längeren Zeitraum, wie sie für die USA und Deutschland vorliegen, ist das Vertrauen über die Jahrzehnte stabil geblieben. «Der von den Medien häufig heraufbeschworene Vertrauensverlust ist darin nicht zu erkennen.»

Woher kommt also diese Wahrnehmung einer Expertenkrise? «Meines Erachtens gibt es zwei neue Trends», erklärt Politologin Schlaufer. «Der eine ist das Experten-Bashing gewisser politischer Strömungen. Der andere besteht darin, dass sich Forschende als Reaktion auf diese Angriffe in den letzten zwei Jahren gezwungen sahen, politisch Stellung zu nehmen. Sie sind in den Medien präsenter geworden, um ihre Arbeit zu verteidigen.» Gemäss der Forscherin ist dieser Trend nicht unbedingt Ausdruck einer wachsenden Politisierung der Wissenschaft, sondern er macht eher einen Umstand sichtbar, der schon bestand: Die Fachwelt war schon lange vor der derzeit beschworenen «Krise» politisiert.

Diese Schlussfolgerung teilt Jason Chilvers, Leiter der Forschungsgruppe Wissenschaft, Gesellschaft und Nachhaltigkeit an der britischen University of East Anglia: «Die Kontroversen in Bereichen wie Klima, Bio- und Nanotechnologie, GVO sowie Fracking haben die traditionelle Einstellung der Bevölkerung zur Wissenschaft als unabhängiger, objektiver, von der übrigen Gesellschaft losgelöster Aktivität erschüttert.» Vorbehalte an dieser Sichtweise keimten bereits in der Nachkriegszeit: «Der Verlust des bedingungslosen Vertrauens in Wissenschaft und Technologie ist in diesem Zeitraum offensichtlich. Damals begannen etwa die Umwelt- und die Anti-Atom-Bewegung damit, die schädlichen Auswirkungen von Innovationen zu hinterfragen, aber auch die Beweggründe, Werte und Interessen wissenschaftlicher Arbeiten.»

Diese wissenschaftlichen Kontroversen widerspiegeln somit das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Weltanschauungen und Gesellschaftsvisionen. «Eine Forschungsarbeit kann an sich neutral durchgeführt werden, die Phase davor beim Festlegen der Fragestellung ist es im Allgemeinen jedoch nicht», führt Caroline Schlaufer aus. Somit wird das infrage gestellt, was Sheila Jasanoff, eine Gründungsfigur

der Wissenschaftssoziologie und Professorin an der Universität Harvard, jüngst als den «Gründermythos der Expertenautorität: die Trennung von Fakten und Werten» bezeichnete.

Die Öffentlichkeit als «Problem»

Parallel zu diesem Bewusstsein verändert sich auch die Beziehung zwischen Wissenschaft und Gesellschaft: «In den letzten drei Jahrzehnten wurde in vielen Ländern intensiv versucht, Diskussionsforen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit zu lancieren», erklärt Jason Chilvers. Den Klimakonferenzen von Kopenhagen 2009 und Paris 2015 zum Beispiel ging eine Diskussionsreihe mit der Zivilgesellschaft voraus. «Dabei zeigte sich, dass die Bevölkerung durchaus in der Lage ist, sich ein sehr vernünftiges Urteil zu bilden, selbst über sehr technische Fragen.»

«Dieser partizipative Ansatz hat auch eine Schattenseite», bemerkt Jason Chilvers. «Das Publikum wird dabei häufig als Problem dargestellt. Als Folge davon zielt der Prozess manchmal darauf ab, in der Bevölkerung Verhaltensänderungen herbeizuführen, die zuvor von den Behörden als wünschbar definiert wurden.» Das ist die Politik der sanften Verführung, die seit rund einem Jahrzehnt unter dem Begriff «nudge» (wörtlich: einen Schubs geben) bekannt ist. Ihr Zweck besteht darin, Personen zu Handlungen zu veranlassen, die sie nicht als aufgezwungen, sondern als vorwiegend selbstgewählt empfinden.

«Dieser Prozess sollte erweitert werden», fährt Chilvers fort, «indem anerkannt wird, dass das Publikum ebenfalls Lösungen einbringen kann. Auch ausserhalb der offiziellen Partizipationsräume gibt es enorm viele Leute, die sich in ihrem Alltagsleben mit Problemen wie dem Klimawandel auseinandersetzen und äusserst vielfältige Strategien anwenden.» Diese reichen von politischen Aktionen über die Suche nach lokalen Energielösungen bis zum Einkaufsverhalten. «Die Leute machen interessante, innovative Dinge, die häufig von keinem Radar erfasst werden.» Der Forscher engagiert sich in einem langfristigen Projekt, das im kollektiven Werk Remaking Participation vorgestellt wird und solche Fälle der Partizipation sichtbar machen will. Die Neugestaltung der Beziehungen zwischen Wissenschaft und Gesellschaft erfolgt hier über eine Neuverteilung der Karten: Die Experten sind aufgefordert, ihre Rolle als Erzieher etwas zur Seite zu schieben und dafür ein offenes Ohr für Ideen der Gesellschaft zu haben, die bisher kaum ausgeschöpft wurden.

Fakten reichen nicht

Hinter der «Expertenkrise» erscheint somit ein anderes Phänomen: eine breite Bewegung, die lernt, mit Unsicherheiten umzugehen, die die gegenseitigen Erwartungen von Forschenden und Öffentlichkeit verändert und beiden Seiten neue Rollen zuweist. «Die Wissenschaft sollte sich nicht damit zufriedengeben, über Entdeckungen zu informieren», ist Julia Metag überzeugt. «Sie sollte über den Prozess sprechen, durch den ihre Ergebnisse entstehen, ihre Meinung ausdrücken, sich in der Diskussion mit dem Publikum engagieren.» Und wenn möglich der Versuchung widerstehen, sich aus Trotz aus der Debatte zurückzuziehen, wenn sie feststellt, dass ihre Studien nicht korrekt verwendet werden. «Die Medien wiederum müssten einen besseren Einblick in die Funktionsweise der Wissenschaft geben, mit ihren Grenzen und Fehlermargen.»

Sie sollten auch ihre Rolle als Kontrollinstanz wahrnehmen, fügt Caroline Schlaufer hinzu: «Es kommt vor, dass eine politische Behörde eine Studie in Auftrag gibt und die Ergebnisse verheimlicht, weil diese nicht ihren Erwartungen entsprechen. Im Allgemeinen bekommt die Presse Wind davon und macht sie öffentlich.»

Was ist nun das Fazit? «Es ist naiv zu denken, dass wissenschaftliche Beweise oder Forschungsergebnisse der entscheidende Faktor in einem demokratischen Prozess sein können. Das ist ganz einfach nicht die Realität», bilanziert die Politologin Schlaufer. Für individuelle und kollektive Entscheidungen benötigen wir Tatsachen, deren Bereitstellung den Einbezug von Expertisen erfordert. Doch die Entscheidungsfindung beruht immer auch auf Werten, Interessen, Meinungen und Erfahrungen: auf einem ganzen Bündel von Einflüssen, die woanders gründen als in der Reinheit des empirischen Beweises und der Vernunft.

Nic Ulmi ist freier Journalist. Er wohnt in Genf.