MIGRATIONSPOLITIK

Die versteckten Kinder

Die Schweiz verbot im 20. Jahrhundert den Aufenhalt von Kindern sogenannter Saisonniers. Für viele Betroffene war das traumatisch, wie die Forschung von Sozialanthropologe Salvatore Bevilacqua zeigt.

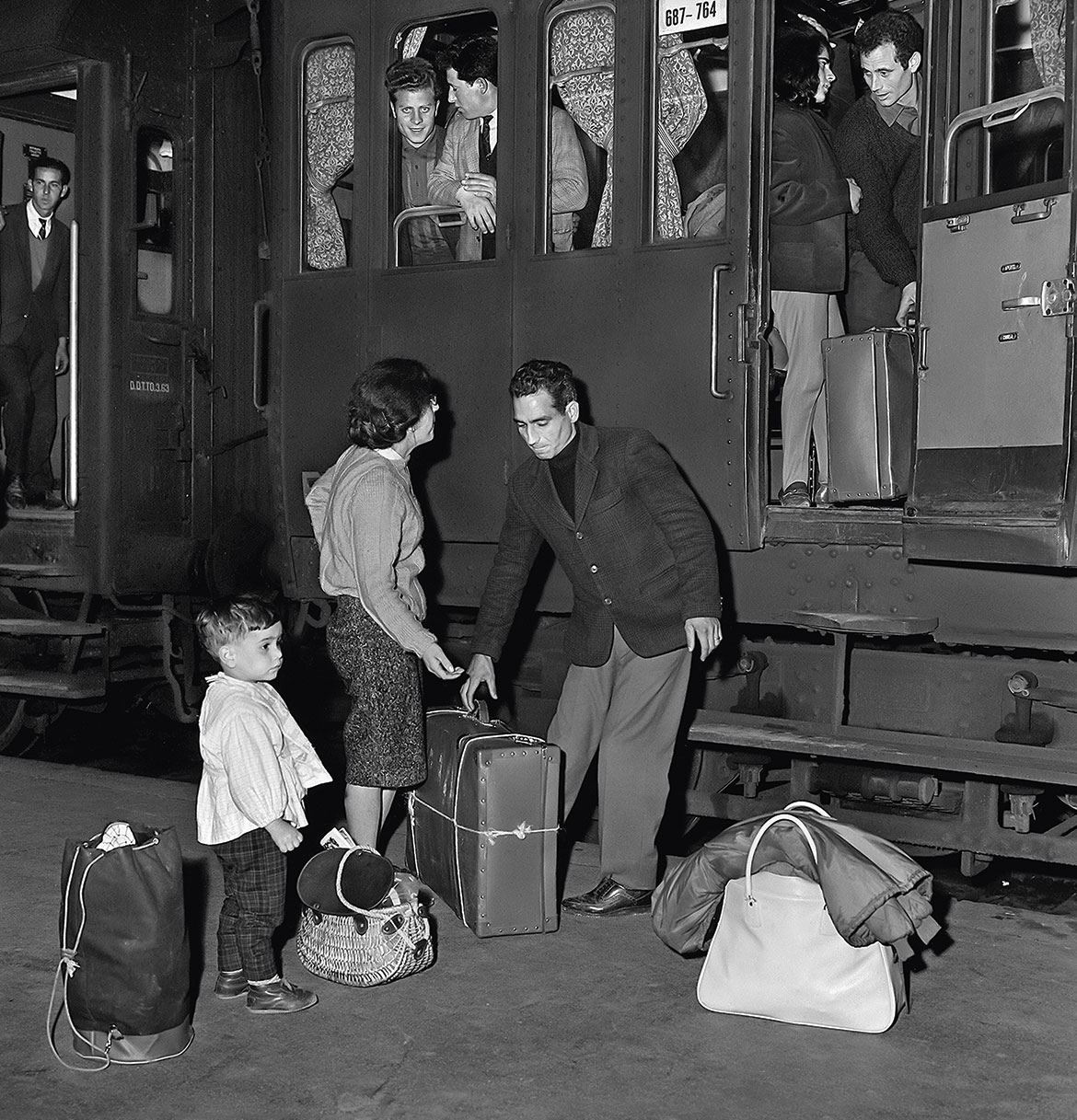

Italienische Gastarbeitende steigen 1963 im Hauptbahnhof Zürich in den Extrazug ein, der sie zu den Wahlen im Heimatland bringt. | Foto: Keystone / Photopress-Archiv

Betreten nach den fremdplatzierten Kindern, die landläufig als Verdingkinder bezeichnet werden, nun die sogenannten Schrankkinder die politische Bühne? Der Begriff, der sowohl von den Medien als auch von Forschenden be nützt wird, meint jene schätzungsweise 500 000 Kinder, deren Anwesenheit die Schweiz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts verbot, obschon die italienischen, spanischen, portugiesischen, jugoslawischen und türkischen Eltern hier arbeiteten.

Die Regelung stützte sich auf das Saisonnierstatut. Es untersagte jenen, die eine befristete Arbeitsbewilligung hatten, ihre Angehörigen nachkommen zu lassen.

Die ersten Opfer dieser Politik waren die Kinder. Nicht alle wurden von ihren Eltern tatsächlich in Schränken oder unter dem Bett versteckt. Die meisten lebten im Herkunftsland bei den Grosseltern, nahe der Schweizer Grenze in Heimen oder in der Schweiz bei Pflegefamilien.

Die beiden Genfer Soziologen Toni Ricciardi und Sandro Cattacin gehören zu den Ersten, die das Thema erforscht und auch die nummerischen Schätzungen vorgenommen haben: Rund 50 000 Kinder von sogenannten Gastarbeitern und Gastarbeiterinnen hielten sich zwischen 1949 und 1975 illegal in der Schweiz auf, also doch ein Zehntel derjenigen, deren Aufenhalt eigentlich verboten war. Sie durften nicht auffallen, wie ihnen ihre Eltern einschärften, und viele von ihnen gingen weder zur Schule noch suchten sie eine Ärztin auf, wenn sie krank waren.

Bruch zwischen Geschwistern

«Für fast alle Betroffenen war die Kindheit traumatisch. Sie lebten mit dem permanenten Gefühl, illegitim zu sein. Das dauert bis heute an», sagt der Sozialanthropologe Salvatore Bevilacqua von der Universität Lausanne. Er hat rund dreissig Betroffene interviewt, deren Eltern as Italien, Portugal oder Spanien kamen. Diese hätten ihre Kindheit zunächst oft aus ihrem Gedächtnis gelöscht – «sie wollen oder dürfen sich nicht an die schmerzhaften Ereignisse erinnern».

Dazu kommt der intergenerationelle Bruch, der auch einer zwischen den Geschwistern ist. Lebenswege sind gesondert verlaufen, was von den Interviewten als ungerecht empfunden wird: Wieso durfte die Schwester bei der Nonna bleiben, warum haben die Eltern mich im Heim platziert?

Die Fragmentierung des Gedächtnisses und der familiäre Bruch führen schliesslich zu einer Identitätsverletzung, wie Bevilacqua sagt. Die Erfahrungen können die Entwicklung zusätz lich negativ prägen, «weil die Kinder zu wenig Kontakte mit anderen Kindern hatten oder das Gefühl, eine schlechte Tochter zu sein, da man sie verstecken musste». An diesen Blessuren leiden viele Betroffene bis heute.

Sind nicht fast alle Familien von Unaussprechlichem, von Brüchen, von Tabus und Tränen gezeichnet? «Das stimmt, aber die Familien von Saisonniers wurden aufgrund der befristeten Aufenthaltsbewilligung nicht akzeptiert. Hinter diesem Status verbirgt sich eine Form von administrativer Gewalt, die meist mit ökonomischer Prekarität einherging», sagt Bevilacqua.

Behörden sollen sich entschuldigen

Bei vielen der von ihm Interviewten hatte das Gespräch laut Bevilacqua eine «kathartische Wirkung». Das kann dazu führen, dass Betroffene sich migrationspolitisch engagieren – wie Bevilacqua selbst, der in Italien aufwuchs, während seine Eltern in der Schweiz arbeiteten.

Zusammen mit anderen Betroffenen, die im Verein Tesoro aktiv sind, fordert er, dass sich die Behörden entschuldigen, die Verantwortlichen ausfindig machen und dafür sorgen, dass sich das Unrecht nicht wiederholt.

Für Sandro Cattacin ist klar, dass das Thema Schrankkinder eine ähnliche gesellschaftspolitische Dimension erreichen wird wie jenes der Verdingkinder: «Wir stehen vor einem weiteren dunklen Kapitel der Geschichte, das ausgeleuchtet werden muss.» Bald werde die offizielle Schweiz involviert sein, vermutet er.

Dabei ist dieses Kapitel nicht vorbei. Die Hürden für den Familiennachzug sind noch immer hoch. Kürzlich wurde ein Vorstoss im Nationalrat angenommen, wonach vorläufig Auf genommene ihre Familien nicht in die Schweiz holen dürfen. Er scheiterte im Ständerat nur knapp.