Fokus: Mit Bild zur Erkenntnis

Wie Tore in die Welt von Riesen und von Zwergen

Bildgebende Verfahren ermöglichen es Forschenden, Dinge sichtbar zu machen, die dem menschlichen Auge sonst verborgen blieben. Sieben entscheidende Techniken und was sie zeigen können.

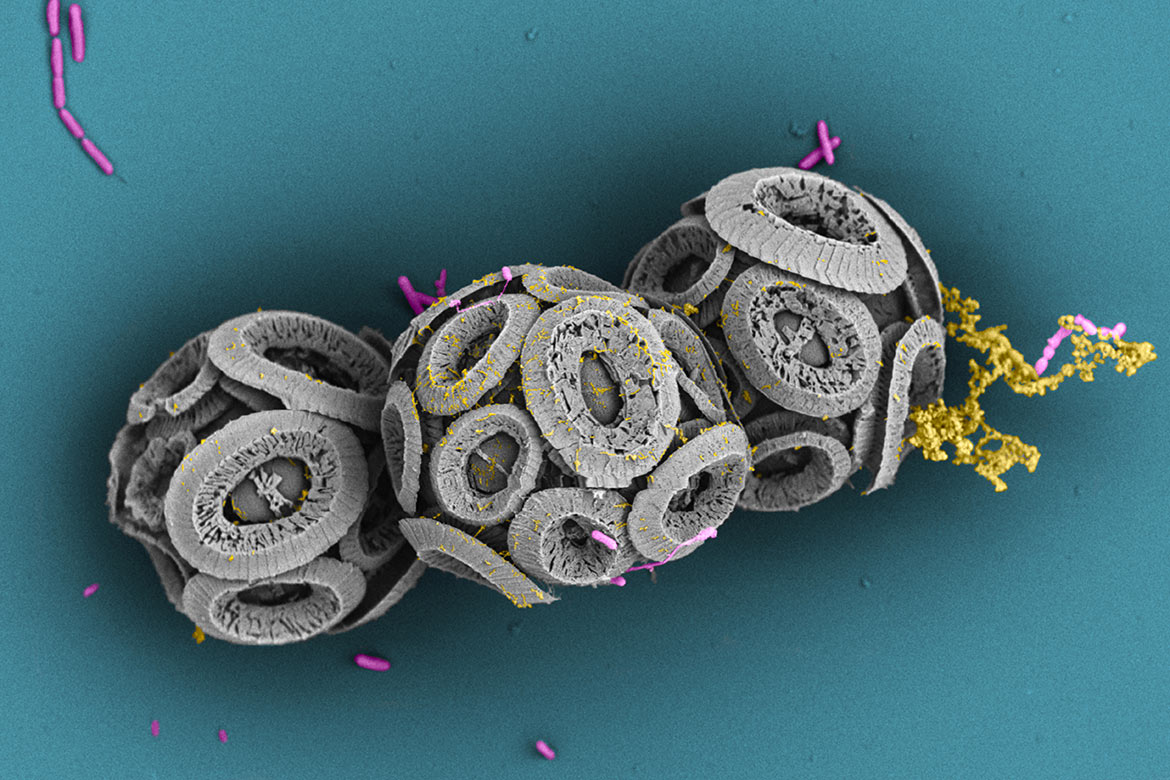

Foto: Keystone / Science Photo Library / Steve Gschmeissner

Elektronen bringen wunderbare Tiefenschärfe in die Mikrowelt

Schon die ersten Zeichnungen, die vor mehr als 350 Jahren mit einfachen Lichtmikroskopen hergestellt wurden, zeigten vergrösserte Insekten. Bekannt ist etwa der Floh des britischen Naturforschers Robert Hooke im Buch «Micrographia». Die Details am Körper der kleinen Ungeziefer liessen in bisher unbekannte Dimensionen blicken. Mit den gleichen Apparaten konnten auch erstmals Zellen und Bakterien gesehen werden.

Doch sichtbares Licht stösst an eine physikalische Grenze der Auflösung. Durch die Verwendung von Elektronen anstatt Photonen können in der Mikroskopie bis zu hundert Mal feinere Unterschiede erkannt werden. «Das ist ein sehr schwieriger Schritt», erklärt Jacques Dubochet, ehemaliger Biophysiker der Universität Lausanne. Denn: «Im Elektronenmikroskop herrscht ein Vakuum und es ist trocken – ein Jammer für die Biologie!» Er entwickelte deswegen die Technik weiter und kühlte seine Proben so schnell auf fast minus 200 Grad Celsius ab, dass das Wasser erstarrte, ohne Eiskristalle zu bilden. Die Methode der Kryoelektronen-mikroskopie bescherte ihm 2017 den Nobelpreis.

Die auf der vorhergehenden Seite abgebildete Ameise geht noch nicht an diese Grenzen. Um solche Oberflächen zu analysieren, wird die Probe mit einem Metall wie Gold überzogen und Punkt für Punkt mit dem Elektronenstrahl eines Rasterelektronenmikroskops abgetastet. So können Bilder mit einer sehr hohen Tiefenschärfe generiert werden. «Das vergrössert auch die Welt, die wir in unserem Geist konstruieren», so Dubochet.

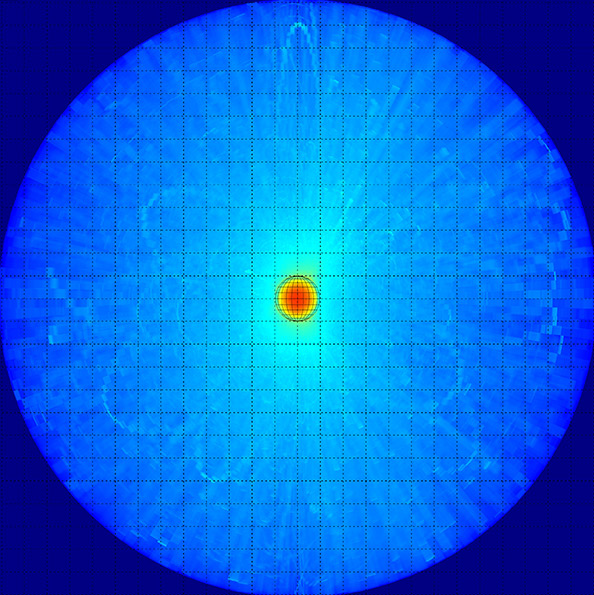

Foto: Event Horizon Telescope

Doch nur fast ins schwarze Loch hineinschauen

Acht Radioteleskope rund um den Globus beobachteten während einer Nacht im April 2017 einen Punkt am Himmel: das supermassenreiche schwarze Loch im Zentrum der Galaxie M87 im Sternbild Jungfrau. Die Teleskope wurden dafür mit Atomuhren synchronisiert. Die gesammelten Datenmengen waren derart gross, dass sie nicht per Internet, sondern auf speziell dafür entwickelten Festplatten per Flugzeug verschickt wurden. Daraus errechneten Forschende die Abbildung oben, die zwei Jahre später um die Welt ging.

Zu sehen ist nicht das schwarze Loch selbst, sondern das Gas, das mit grob einem Viertel Lichtgeschwindigkeit darum herum rast und dadurch erglüht. Nicht einmal der schwarze Fleck innerhalb des leuchtenden Rings ist das schwarze Loch – das wäre ein nicht sichtbarer, unendlich kleiner Punkt im Zentrum des Bildes –, sondern sein Schatten. Dieser entsteht, weil Licht, das zu nah ans Loch gerät, von dort nicht mehr entkommt und so stark abgelenkt wird, dass es nicht ins Teleskop gerät . «Dieses Phänomen wurde durch die Relativitätstheorie von Einstein vorausgesagt, aber noch nie zuvor gesehen», schrieb Heino Falcke von der niederländischen Radboud-Universität in der Medienmitteilung des Projekts. Übrigens: Der Durchmesser des leuchtenden Rings beträgt 25 000 Mal den Abstand zwischen der Erde und der Sonne.

Foto: Copernicus Sentinel data (2015) / Esa

Totalüberwachung der Fotosynthese von oben

Der Satellit Sentinel-2A kommt alle fünf Tage um Punkt Mittag Lokalzeit an jedem Ort der Erde vorbei und fotografiert seit 2015 den Globus mit 13 Kanälen und einer Bildauflösung von bis zu 10 Metern. «Kurz nach seinem Start waren die Daten sehr wertvoll, dann weniger, und jetzt, nach zehn Jahren, sind die Langzeitvergleiche mit dem immer gleichen Sensor wieder geschätzt», erklärt Robert Meisner von der Kommunikation der Esa die Bedeutung der Aufnahmen.

Die Abbildung oben zeigt Berlin im Juli 2015. Der Gegensatz zwischen dem waldigen Stadtpark Tiergarten in der Mitte und der umgebenden Stadt tritt besonders stark hervor. Gut zu sehen sind auch die Regionen um Grunewald und Königswald südwestlich von Berlin. «Auf dem Satellitenbild haben wir den roten Kanal mit dem infraroten ersetzt. In dem Teil des Spektrums reflektiert die Vegetation viel besser», so Meisner. Deshalb sind die Pflanzen nicht wie gewohnt grün. Mit solchen Falschfarbenbildern überwachen Landwirte, Börsenanalystinnen und Klimaforschende den Zustand der Vegetation. Letztlich gilt: Je roter, desto mehr Pflanzen hat es und desto aktiver betreiben sie Fotosynthese.

Foto: Kevin Mackenzie / University of Aberdeen / Science Photo Library

Zelle in leuchtend Klar

Punkt für Punkt tastet ein Laser die Zelle ab. Trifft er dabei auf ein fluoreszierendes Molekül, leuchtet dieses auf. Eine komplexe Optik garantiert, dass ausschliesslich das Licht von genau dieser Position aufgenommen wird. So setzt sich nach und nach ein Bild der ganzen Zelle zusammen – respektive aller fluoreszierender Moleküle in der Zelle. Der Rest bleibt dagegen dunkel.

«Die konfokale Fluoreszenzmikroskopie erlaubt es, eine optische Scheibe aus der Probe zu schneiden», erklärt Kevin Mackenzie, ehemaliger Leiter des Mikroskopieservice der Universität Aberdeen. Für die vorliegende Aufnahme färbte er die Zellbestandteile mit unterschiedlichen fluoreszierenden Farbstoffen: den Zellkern blau, das Zellgerüst grün und die Mitochondrien rot. Mit Antikörpern oder Gentechnik ist es möglich, noch präziser zu werden und zum Beispiel zu bestimmen, ob sich Strukturen berühren. Einzelne Scheiben können auch zu 3D-Bildern übereinandergelegt werden. Das geht, während die Zellen noch leben und die Strukturen sich allenfalls sogar noch bewegen.

Bei den hier abgebildeten Zellen der Lungenarterie können Forschende auf diese Weise Aspekte wie das Verhalten von Mitochondrien unter sauerstoffarmen Bedingungen untersuchen. Oder deren Rolle bei der Entstehung von Krebs studieren. Mackenzie hat schon Bienenlarven auf Milbenbisse untersucht, Knochenzellen mit einer 3D-Brille betrachtet oder Hefezellen beim Bilden von Pilzfäden beobachtet. «Ich habe es immer geliebt, etwas Neues anzuschauen», erzählt er.

Foto: Victor Shahin, Hans Oberleithner, University Hospital of Muenster / Science Photo Library

Topografie mit atomarer Genauigkeit

Für das Rastertunnelmikroskop erhielten Gerd Binnig und Heinrich Rohrer von IBM Research Zürich 1986 den Physiknobelpreis. Das Bild hier wurde jedoch mit einer Weiterentwicklung realisiert, dem Atomkraftmikroskop. Dabei tastet eine mikroskopisch kleine Metallnadel eine Oberfläche ab und zeichnet die Bewegungen mit atomarer Genauigkeit auf. Die Nadel kann sogar an Molekülen ziehen und so Kräfte messen. «Wenn wir das tun, schauen wir quasi ins Herz der Biologie», sagte Binnig 2016. Auf der Abbildung oben sind es die Poren auf der Oberfläche eines Zellkerns. Diese kontrollieren, welche Signale zum Erbgut vordringen und welche rauskommen dürfen. Sie haben einen Durchmesser von einem Zehntausendstel eines Millimeters. Je weisser, desto höher ist die Struktur.

Foto: Keystone / Science Source

Heiss und Kalt führen zum Gesuchten

«Eine Fotografie zeigt nicht die Welt, wie sie physisch ist», sagt Sabine Süsstrunk, Professorin für visuelle Repräsentation an der EPFL. «Wäre das so, würden wir die Abbildung nicht als Foto betrachten.» Die Technik bildet die Welt also so ab, wie wir sie wahrnehmen. Spätestens seit die Bell Laboratories 1970 den ersten digitalen Sensor entwickelten, gibt es kein Halten mehr: Ob mit Makro- oder Teleobjektiv, mit Zeitraffer oder Zeitlupe, mit Webcams oder Fotofallen, – günstige und miniaturisierte Kameras sind allgegenwärtig. «Es gibt wohl keine Wissenschaft, die keine Fotografie braucht», so Süsstrunk.

Wärmebildkameras etwa nutzen den mittleren Infrarotbereich, um die Temperatur zu messen. Mit der Thermografie werden typischerweise technische Apparate auf Hitzeentwicklung getestet, wie der Automotor im Bild oben. Sie kann aber auch helfen, Gebäude auf Wärmeverlust zu prüfen. Sogar Krebs kann damit erkannt werden. Süsstrunk: «Wir haben damit ein zweidimensionales Messgerät, das uns die Resultate schön visuell darstellt, anstatt nur nackte Zahlen zu präsentieren.»

Foto: Keystone / Photo Library / Zephyr

Dem Gehirn beim Denken zuschauen

Bekannt ist die Magnetresonanztomografie (MRT) vor allem von der Untersuchung von Kniegelenken. Das starke Magnetfeld im Apparat richtet die Kerne von Wasserstoffatomen im Körper alle schön aus. Dann rütteln Radiowellen daran und messen, wie viele Wasserstoffatome sich wo befinden. Eine solche Aufnahme des Knies zeigt zum Beispiel Verletzungen. Kontrastmittel können zudem Dinge wie Tumore sichtbar machen.

Hämoglobin im Blut ist ein natürliches Kontrastmittel. Damit können Forschende beobachten, welche Hirnregionen stärker mit Sauerstoff versorgt werden, wie im Bild oben zu sehen ist. «Wir schauen den Probanden beim Denken zu», fasst es Lydia Hellrung, Postdoc an der Universität Zürich, in einem Video zusammen. Sie und ihre Kolleginnen am Zentrum für Neuroökonomie studieren mit der Methode, wie Menschen ihr Verhalten zu ändern versuchen.