GENDERMEDIZIN

Sogar das Geschlecht von Zellen beeinflusst die Krankheit

Mann oder Frau? Die Frage ist für Prävention, Diagnose und Therapie zentral, wird in der Forschung aber zu wenig gestellt. Die Ursachen.

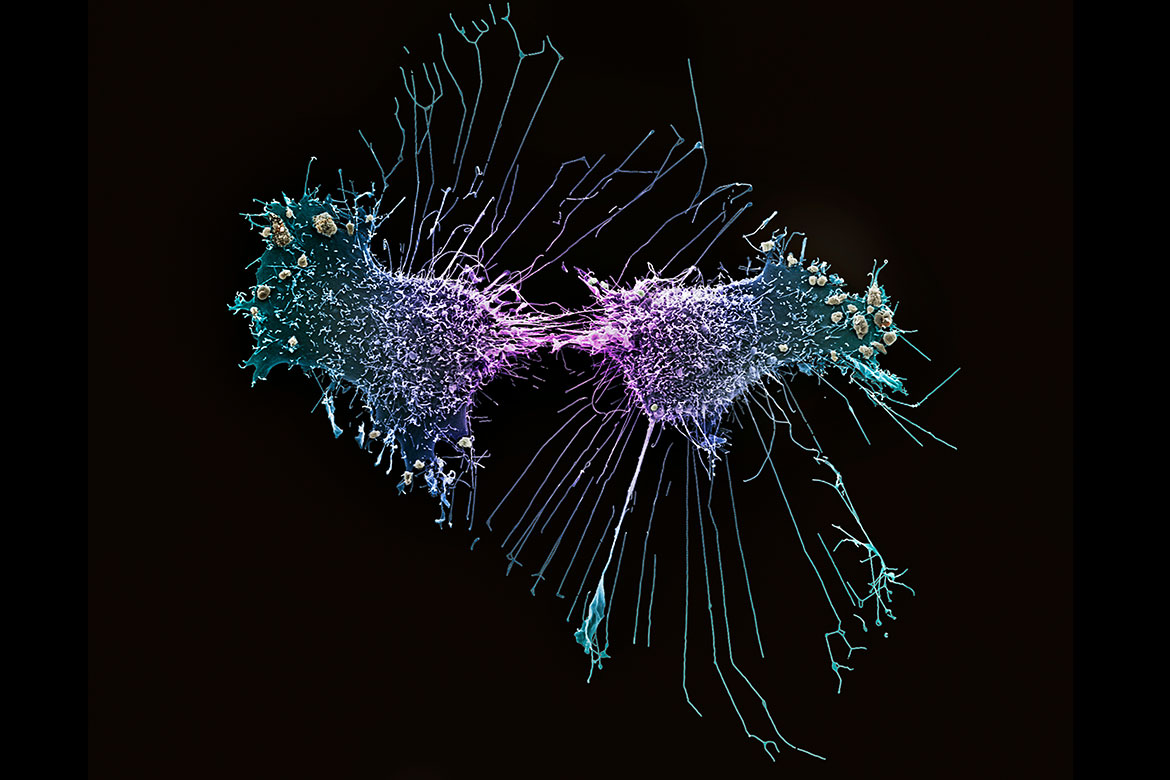

Die sogenannten Hela-Zellen aus dem Jahr 1951 sind weiblich. Es waren die ersten, die sich ausserhalb eines Körpers unendlich teilen konnten. Bis heute werden sie weltweit in Labors verwendet. Sie stammen vom tödlichen Gebärmutterhalskrebs der US-Amerikanerin Henrietta Lacks. | Foto: Anne Weston/The Francis Crick Institute/SPL/Keystone

Covid-19 verläuft bei Männern häufiger tödlich als bei Frauen. Geschlechterunterschiede gibt es auch bei Herzinfarkten, die sich bei Frauen eher durch subtile Anzeichen wie Rückenschmerzen äussern, aber selten durch den in den linken Arm ausstrahlenden Schmerz, wie er bei Männern bekannt ist. Frauen mit Herzschwäche benötigen zudem nur die Hälfte der empfohlenen Dosis der wichtigsten Medikamentenklasse. Trotzdem wird der Faktor Geschlecht erst seit wenigen Jahren in der Medizin zunehmend systematisch berücksichtigt – vor allem von Frauen.

Das Wissen der Gendermedizin kann über Leben und Tod entscheiden: Eine 2021 publizierte gesamtschweizerische Studie zeigte, dass Frauen bei schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen seltener als Männer eine intensivmedizinische Behandlung erhalten. Oft, weil Ärztinnen und Ärzte ihre Symptome nicht richtig einschätzen. Umgekehrt werden bei Männern Osteoporose und Depression häufig zu spät erkannt. Sie gelten als frauentypische Leiden. Bei vielen Krankheiten spielt überdies bereits bei der Entstehung nebst dem biologischen auch das soziale Geschlecht eine wichtige Rolle. Das gilt wohl für Essstörungen, die mehr Frauen betreffen, oder für Suchterkrankungen, die mehr Männer betreffen.

80 Prozent männliche Tiere

Bis heute spiegelt sich das Geschlecht nur sehr beschränkt in Forschung und Praxis wider. Damit sich das verbessere, brauche es ein Umdenken auf vielen Gebieten, angefangen bei der Grundlagenforschung, sagt Carole Clair, Co-Leiterin der Fachstelle Medizin und Gender am Zentrum für universitäre Allgemeinmedizin Unisanté in Lausanne: «Wir müssen bisherige Studien zur Entwicklung von Krankheiten systematisch darauf überprüfen, ob sie zwischen weiblichen und männlichen Zellen, zwischen weiblichen und männlichen Tieren differenzieren.» Zwar gebe es nicht bei allen Krankheiten Unterschiede. Doch meistens wis- se man darüber gar nichts, weil die Forschung kaum je danach gefragt habe.

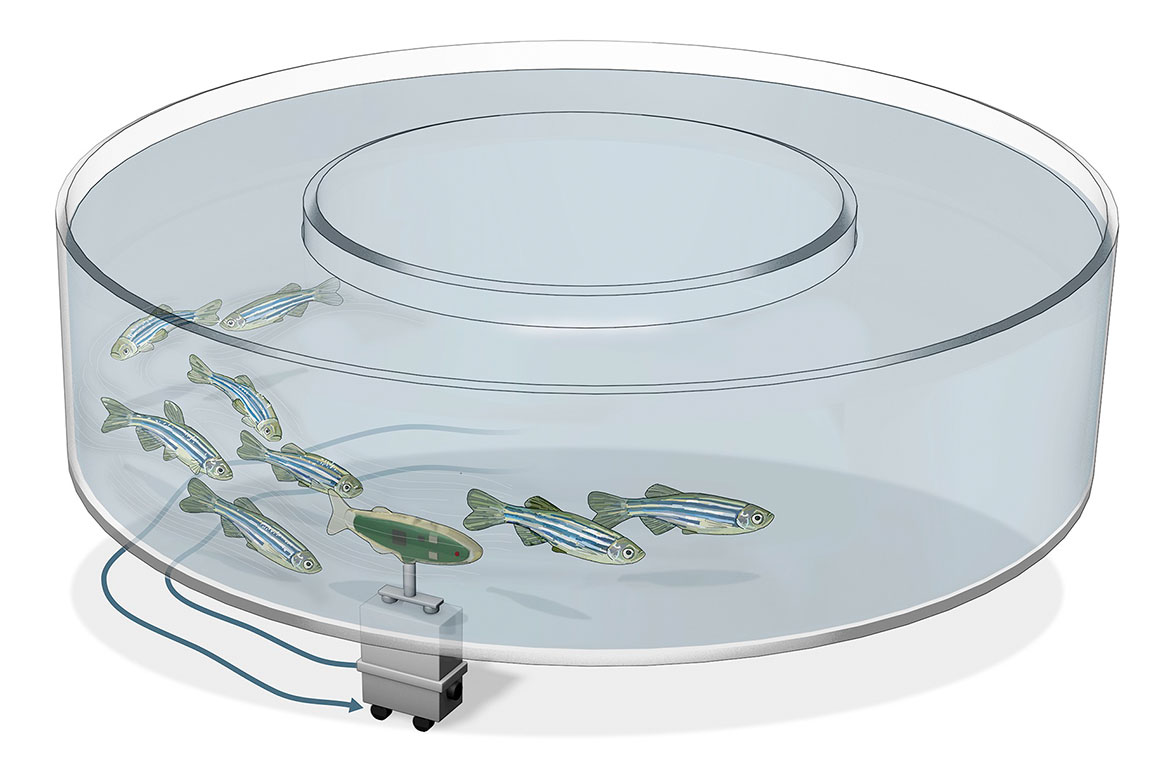

Bisher ging aus Studien nur selten hervor, welches Geschlecht untersuchte Zellen oder Tiere haben. Eine verpasste Chance: Neuere Arbeiten zeigen etwa, dass Rezeptoren in weiblichen Zellen Schmerzsignale schneller weiterleiten. So ist es wenig erstaunlich, dass die Gendermedizin auch bisherige Tierversuche zu Schmerzwahrnehmung und -behandlung kritisch sieht: Sie wurden zu rund 80 Prozent an männlichen Tieren durchgeführt. «Nur wenn die Grundlagenforschung geschlechterspezifische Differenzen stärker erfasst, werden wir in Zukunft für bestimmte Krankheiten gezielte Behandlungsansätze für Frauen wie für Männer entwickeln können», so Clair.

Das haben mittlerweile auch wichtige Förderagenturen erkannt: Bei den US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH), dem weltweit grössten Geldgeber für medizinische Forschung, müssen Antragstellende darlegen, welches Geschlecht Versuchstiere haben, und ihre Entscheidung begründen. In der Schweiz gibt es seitens des SNF noch keine solchen Anforderungen, wie Irene Knüsel, Abteilungsleiterin Biologie und Medizin, bestätigt. Doch enthalte zum Beispiel das neue Förderinstrument für grenzüberschreitende Forschung Spirit, das thematisch allerdings gänzlich offen ist, einen Fokus auf Projekte, die Genderaspekte erforschen.

Auch an anderen Stellen tut sich etwas. In der Schweiz gibt es mittlerweile zwei Professuren für Gendermedizin: Eine hält Carole Clair an der Universität Lausanne inne, die andere Catherine Gebhard, Kardiologin an der Universität Zürich. Die Universitäten Bern und Zürich bieten gemeinsam den CAS-Studiengang «Sex- and Gender-Specific Medicine» an. «Wir gehen in die richtige Richtung», sagt Gebhard, «aber bis der gendersensible Ansatz breit in der Medizin ankommt, ist es noch ein weiter Weg.»

Angst nach Skandal um Contergan

Therapien und Medikamente werden vor allem von der Pharmaindustrie entwickelt. Doch die hat Frauen im gebärfähigen Alter über lange Zeit weitgehend aus klinischen Studien ausgeschlossen – musste sie ausschliessen, weil nach mehreren Skandalen wie etwa um das Beruhigungsmittel Contergan die Angst vor Schäden am ungeborenen Leben gross war: In den 1960er-Jahren waren deswegen Tausende Kinder mit Fehlbildungen zur Welt gekommen.

Es dauerte lange, bis Zulassungsbehörden und Ethikkommissionen wieder Studien mit Frauen bewilligten, später dann sogar forderten. Erst gegen Ende der 1990er-Jahre verdichtete sich die Evidenz, dass das Geschlecht massgeblichen Einfluss auf Wirksamkeit und Verträglichkeit von Medikamenten hat. Heute verlangt zum Beispiel die Heilmittelbehörde Swissmedic explizit, dass beide Geschlechter entsprechend der realen Verbreitung einer Krankheit in Studien vertreten sind. Für den Einbezug schwangerer Frauen gibt es spezifische Leitlinien, welche die Sicherheit des Ungeborenen sicherstellen sollen.

Stefan Frings, medizinischer Direktor von Roche Pharma, sagt: «In unseren klinischen Studien streben wir eine Verteilung von Patientinnen und Patienten an, die repräsentativ für die später zu erwartende Behandlungspopulation ist. In Bezug auf die Geschlechterverteilung gelingt uns das fast immer.» Er verweist jedoch noch auf ein anderes Ziel, das schwieriger zu erfüllen sei: eine genügend hohe Diversität innerhalb der Studienteilnehmerinnen. «Bei Studien zu Brustkrebs in den USA ist es nicht einfach, genügend betroffene afroamerikanische Frauen zu finden», so Frings. «Der Grund ist häufig, dass diese Bevölkerungsgruppe in Institutionen, die wir als Studienzentren nutzen, unterrepräsentiert ist.» Dabei wisse man, dass es bei gewissen Formen von Brustkrebs Unterschiede nach Ethnizität gebe, bei der Erstdiagnose sowie der Prognose.

Catherine Gebhard spricht zudem eine weitere Problematik an: «Oft führen Ausschlusskriterien indirekt dazu, dass Frauen zu wenig berücksichtigt werden. Herzkrankheiten zum Beispiel treffen Frauen in einem höheren Alter als Männer. Aber über 80-Jährige sind kaum in den Studien zu finden.»

Datenerhebung mangelhaft

Therapien können auch nach deren Zulassung angepasst werden. Dabei sind Daten aus der Gesundheitsversorgung von zentraler Bedeutung, besonders solche, die routinemässig erhoben werden. Sie liefern nämlich im Idealfall Hinweise zu geschlechtsspezifischen Unterschieden, von Krankheitsverläufen über Nebenwirkungen bis hin zur Frage, wer welche Vorsorgeuntersuchungen in Anspruch nimmt.

Theoretisch liegt in solchen Daten ein riesiges Potenzial für die Gendermedizin. Doch die Realität in der Schweiz ist nicht ganz so ermutigend. So lässt sich nur schon die schweizweite Geschlechterverteilung von Covid-19- Kranken auf den Intensivstationen aus den Routinedaten nur stark verzögert ablesen – und überdies nicht für alle Patientinnen und Patienten. «Was wir hierzu aktuell wissen, muss erst aufwendig zusammengetragen werden », sagt Gebhard.

In der Schweiz werden viele Routinedaten nicht nach einheitlichen Standards erhoben und zusammengeführt. Im Gegensatz etwa zu Grossbritannien, das als Vorreiter in diesem Bereich gilt: Dank gut organisierter Dateninfrastrukturen können Forschende dort nicht nur die aktuelle Geschlechterverteilung auf den Intensivstationen abrufen, sondern diese auch in Bezug auf andere Faktoren wie Vorerkrankungen oder Alter analysieren.

In diese Richtung zielt das Swiss Personalized Health Network (SPHN), das die Daten aus fünf Universitätsspitälern der Schweiz zusammenträgt. Damit wären auch detaillierte Studien möglich, die das Geschlecht mit verschiedensten anderen klinischen Faktoren in Bezug setzen. Bisher habe man die Daten im Rahmen des SPHN jedoch noch nicht für gendermedizinische Forschungsprojekte verwendet, sagt Katrin Crameri, Direktorin des Datenkoordinationszentrums des SPHN. Für den grössten Bereich der medizinischen Praxis, die ambulante Versorgung, ist mit einer ähnlich guten Datenlage zudem nicht so schnell zu rechnen.

Es ist also schwierig zu überprüfen, wie viel aus der Gendermedizinforschung in der Praxis ankommt und wo umgekehrt in der Praxis besonderer Bedarf nach entsprechender Forschung besteht. Das Ziel jedoch ist klar: «Wir wollen in Zukunft den genderspezifischen Blickwinkel stärker auch strukturell verankern », sagt Catherine Gebhard, «mit eigenen Instituten, in den Förderkriterien des SNF, in den Leitlinien von Fachgesellschaften.»