Wissenschaft richtet über Schuld und Unschuld

Die Gerichtsmedizin analysiert und interpretiert Spuren und hilft so bei der Aufklärung von Verbrechen. Doch Forensiker sind auch fehlbar und mitverantwortlich für Fehlurteile. Schweizer Forschende untersuchen, wie sich das vermeiden lässt.

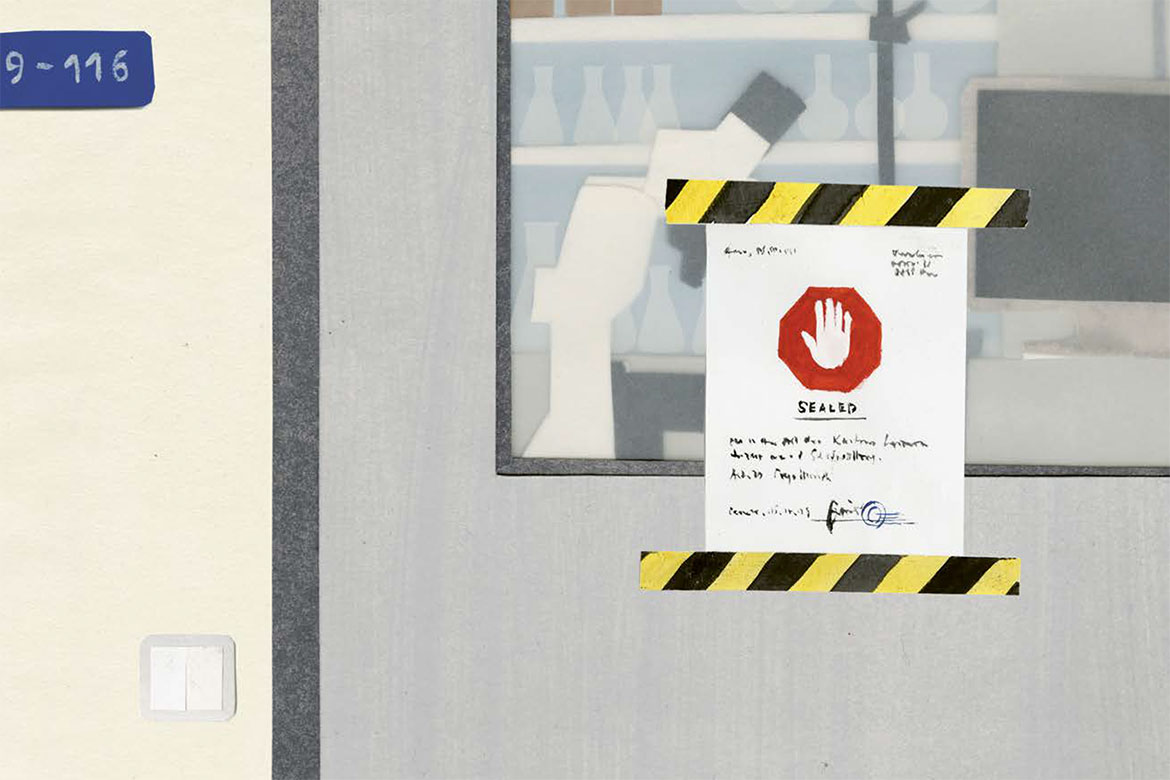

Illustration: Johanna Schaible

Der Fall von Amanda Knox sorgte auf der ganzen Welt für Schlagzeilen: Im Jahr 2009 wurde die US-amerikanische Austauschstudentin in Italien für den brutalen Mord an ihrer britischen Mitbewohnerin zu 26 Jahren Haft verurteilt. Vor allem das Ergebnis der forensischen Untersuchungen belastete sie schwer: So wurden an der vermutlichen Tatwaffe, einem Küchenmesser, DNA-Spuren festgestellt, die sowohl Knox als auch dem Opfer zugeordnet werden konnten. Doch zwei Jahre später hob ein Berufungsgericht das Urteil wieder auf, denn die Ergebnisse der DNA-Untersuchung waren zweifelhaft. Nach einer erneuten Verurteilung wurde Knox erst 2015 endgültig freigesprochen.

In einer Analyse des Falls listen die Juristin und Kriminologin Joëlle Vuille und ihre Kollegen einen ganzen Wust an Fehlern auf, die den Forensikern unterlaufen waren: So hatten die Ermittler zwischen dem Einsammeln verschiedener Spuren nicht immer die Handschuhe gewechselt, bei einer Analyse war die Menge an DNA für die verwendete Apparatur zu gering, und auch bei der Interpretation von Proben, welche die DNA mehrerer Personen enthielten, zogen die Wissenschaftler fragwürdige Schlüsse.

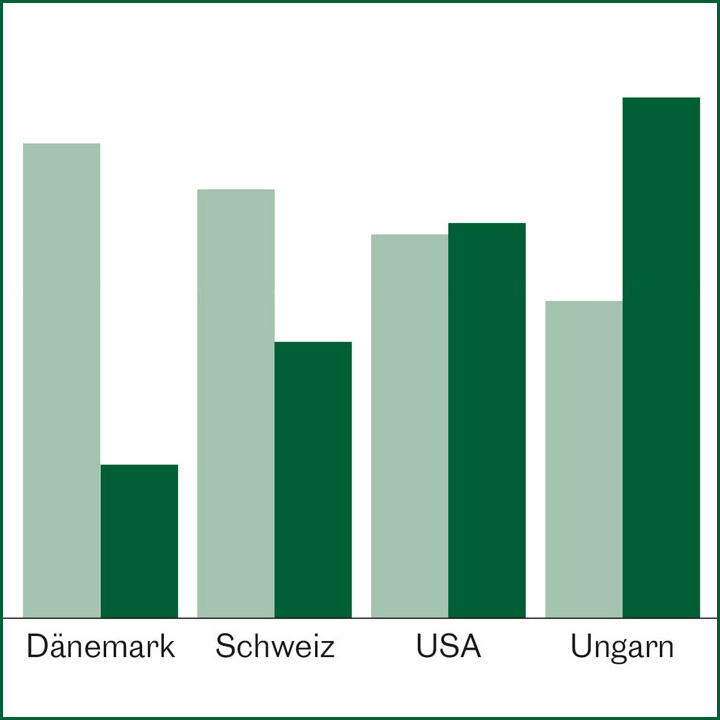

Wie oft Angeklagte aufgrund von Aussagen wissenschaftlicher Experten zu Unrecht verurteilt werden, ist noch nicht umfassend untersucht. In Europa ist die Rate jedoch vermutlich deutlich niedriger als in den USA, nicht zuletzt aufgrund der Unterschiede im Rechtssystem: «In den angloamerikanischen Staaten arbeiten die Experten im Auftrag der Anklage und fühlen sich so manchmal – bewusst oder unbewusst – dazu verpflichtet, belastende Resultate zu finden», sagt Vuille. In Kontinentaleuropa dagegen arbeiteten die Experten meist im Auftrag eines neutralen Magistrats und seien so keiner Seite verpflichtet.

Fatale Verständigungsprobleme

Trotzdem geraten auch in Europa in den letzten Jahren immer häufiger Fälle ins Rampenlicht, in denen forensische Gutachten zu Fehlurteilen geführt haben, wie Vuille berichtet. Im Rahmen einer Studie an der Universität Neuenburg sammelt sie solche Fälle und sucht nach Ursachen: «Ein Problem ist, dass einige wissenschaftliche Methoden nicht zuverlässig sind, wie sich in jüngster Zeit herausgestellt hat.» Ein Paradebeispiel dafür ist für Vuille die Analyse von Bisswunden. Die Zuordnung eines bestimmten Gebisses zu einer Bisswunde in der Haut des Opfers beruht nur auf der Erfahrung des jeweiligen Experten. Es gibt dazu so gut wie keine wissenschaftlichen Studien und keine validierten Methoden. Auch die Analyse von Schuhabdrücken, Reifenspuren und der Vergleich von Haaren und Fasern sind in den letzten Jahren in die Kritik geraten. Und wie der Fall von Amanda Knox zeigt, stösst selbst eine vermeintlich zuverlässige Methode wie die DNA-Analyse schnell an ihre Grenzen.

Doch Mathematiker stellen diese Analyse infrage. Tatsächlich hat sich der Experte grob geirrt: Die Wahrscheinlichkeit eines Zufalls beläuft sich auf lediglich 1 zu 26, und vor allem hätte diese Berechnung dem Gericht auf keinen Fall isoliert und ohne Vergleiche mit den Wahrscheinlichkeiten alternativer Szenarien präsentiert werden dürfen. Dieses Problem ist bekannt als «Prosecutor’s Fallacy» (Trugschluss des Staatsanwalts): Der Gewinner von Euromillions ist noch kein Betrüger, nur weil seine Gewinnchance bei lediglich 1 zu 130 Millionen lag …

Experten lancieren 2008 eine Petition und verlangen, dass der Fall neu aufgerollt wird. Nach mehreren Jahren im Gefängnis kommt Lucia de Berk nochmals vor Gericht. Am 14. April 2010 wird sie freigesprochen. Eine falsche und ungeschickt präsentierte Wahrscheinlichkeitsrechnung hatte das Gericht in die Irre geführt und eine Pflegefachfrau, die lediglich ihre Arbeit verrichtete, viele Jahre ihres Lebens gekostet. dsa

Das weitaus grösste Problem sieht Vuille jedoch in der misslungenen Kommunikation zwischen Gericht und den wissenschaftlichen Experten: «Auf der einen Seite haben wir Juristen, die keine Ahnung von Wissenschaft haben, und auf der anderen Seite Wissenschaftler, die nie gelernt haben, sich so auszudrücken, dass Juristen sie verstehen.» Sie bemängelt vor allem, dass Juristen während ihrer Ausbildung keinen einzigen naturwissenschaftlichen Kurs belegen müssen: «Was Juristen über Forensik wissen, stammt typischerweise aus Fernsehserien und Filmen.» Und dort werde die Wissenschaft für gewöhnlich als allwissend und unfehlbar dargestellt.

Für Eva Scheurer, Leiterin des Instituts für Rechtsmedizin in Basel-Stadt, ist die Kommunikation mit Juristen ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Sie und ihre Mitarbeiter verfassen pro Jahr etwa 14 000 Berichte und Gutachten in den Bereichen Rechtsmedizin, forensische Genetik sowie forensische Chemie und Toxikologie, zumeist im Auftrag von Staatsanwaltschaft und Polizei. Scheurer sieht ihre Rolle dabei klar als die einer Übersetzerin zwischen Wissenschaftlern und Juristen: «Wir verwenden in unseren Gutachten grundsätzlich keine Fachbegriffe, sondern stellen die Zusammenhänge immer umgangssprachlich dar.»

Keine Prozentzahlen in Gutachten

Falls nötig vermittelt sie Grundwissen: Eine Einführung in Stoff wechselvorgänge kann einem Richter beispielsweise helfen, das Resultat einer toxikologischen Untersuchung besser zu verstehen. In Gutachten für Strafverfahren vermeidet sie zudem, ihre Ergebnisse in Prozentzahlen darzulegen: «Wenn ich sage, dieser Gegenstand ist zu 45% oder 55% das Tatwerkzeug, sagt das eigentlich nichts aus. Die Fragestellungen des Gerichts lassen sich damit nicht beantworten.» Kommen etwa mehrere Gegenstände als Tatwerkzeug in Frage, so beschreibt sie mit Worten, welche Möglichkeit warum mehr oder weniger plausibel ist. Da Sachverständige in der Schweiz jedoch relativ selten in den Gerichtssaal geladen werden, erhält sie meist keine Rückmeldung darüber, ob das Gericht ihre Ausführungen richtig versteht und interpretiert. Deswegen plant sie in Zukunft Workshops, in denen Juristen anonymisierte Gutachten lesen und den Rechtsmedizinern ein direktes Feedback geben.

Für den konsequenten Einsatz von Zahlen und Wahrscheinlichkeiten plädiert dagegen das Europäische Netzwerk der Institute für Forensische Wissenschaften (ENFSI). «So können unserer Meinung nach Missverständnisse zwischen Gericht und Wissenschaftlern verhindern werden», erklärt die Forensikerin Tacha Hicks Champod von der Ecole des sciences criminelles der Universität Lausanne. Gemäss den im Jahr 2015 veröffentlichten ENFSI-Richtlinien sollen wissenschaftliche Experten ihre Befunde immer als Wahrscheinlichkeitsverhältnis unter Berücksichtigung von mindestens zwei Szenarien formulieren. Beispielsweise: «Es ist rund 2000 Mal wahrscheinlicher, die übereinstimmenden Schuhspurenmerkmale festzustellen, wenn die Spur tatsächlich vom Schuh des Verdächtigen stammt, als unter der Annahme, dass die Spur von einem anderen Schuh stammt.» Ganz zu vermeiden seien hingegen schwammige Aussagen wie: «Der Schuhabdruck ist konsistent mit dem Schuh des Verdächtigen.» Schwierig wird diese Vorgehensweise allerdings bei Gebieten der Forensik, die nicht auf standardisierten Methoden, sondern auf Erfahrungswerten beruhen. «In vielen klassischen Disziplinen haben wir das Wissen, aber uns fehlen strukturierte Daten», räumt auch Hicks Champod ein, «deswegen ist es wichtig, gerade dort noch mehr Forschung zu betreiben.» An der Ecole des sciences criminelles gibt es zum Beispiel ein Projekt, das eine solide statistische Methode für den Vergleich von Unterschriften erarbeitet.

Egal, wie unterschiedlich die Ansätze auch sind: Alle sind sich einig, dass Transparenz das oberste Gebot für ein forensisches Gutachten ist: Dazu gehört ein logischer Aufbau, eine genaue Beschreibung des Vorgehens, die Nennung von möglichen Fehlerquellen und die Offenlegung der Grenzen der Wissenschaft. «Man kann nie etwas zu hundert Prozent ausschliessen», sagt Eva Scheurer. «Es gibt immer einen gewissen Spielraum bei der Interpretation.» Deswegen kann sie auch gut damit leben, wenn ein Richter ein Zweitgutachten anfordert, das ihren Befund eventuell anders interpretiert. «Es geht nicht darum, recht zu haben, sondern darum, die Wahrheit zu finden.» Welches Gutachten für die Urteilsfindung mehr Gewicht bekommt, liegt dann in der Hand des Richters. Über Schuld und Unschuld entscheidet in unserem Rechtssystem letztlich das Gericht und nicht die Wissenschaft.

Yvonne Vahlensieck ist freie Wissenschaftsjournalistin in der Nähe von Basel.