Und unaufhörlich tut es weh

Chronische Schmerzen können nur unzureichend behandelt werden. Deshalb sucht die Forschung fieberhaft nach neuen Wirkstoffen.

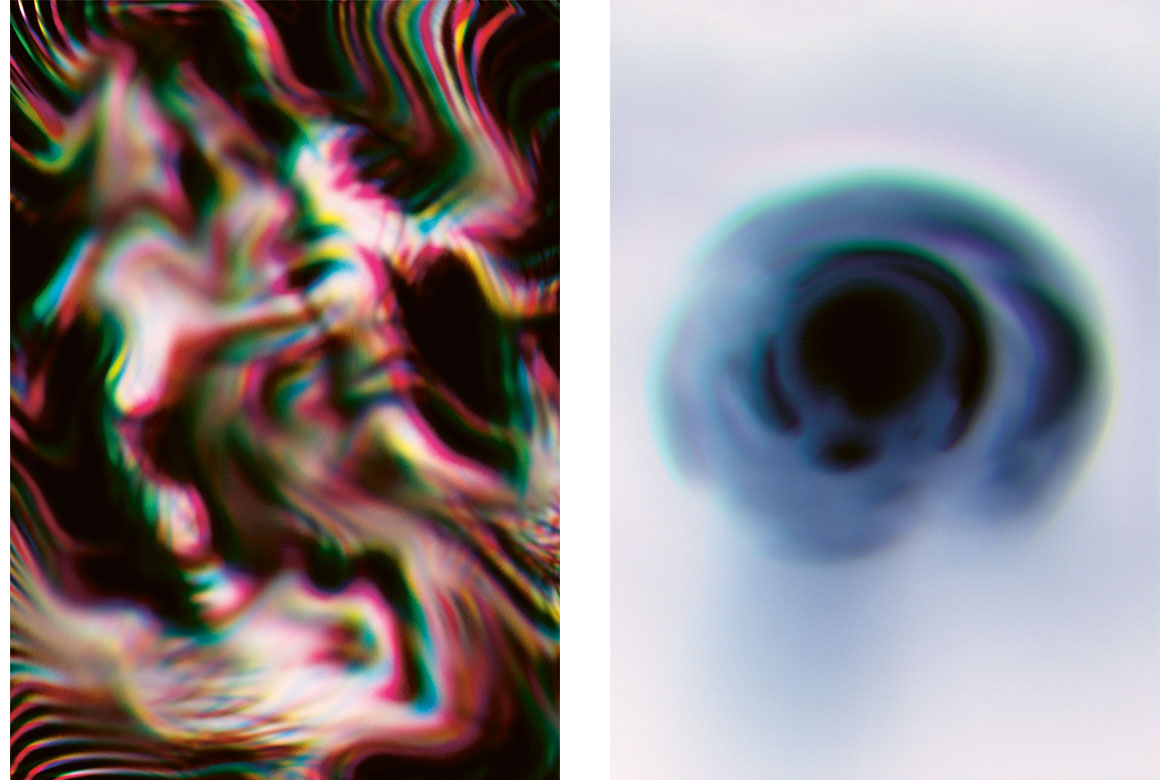

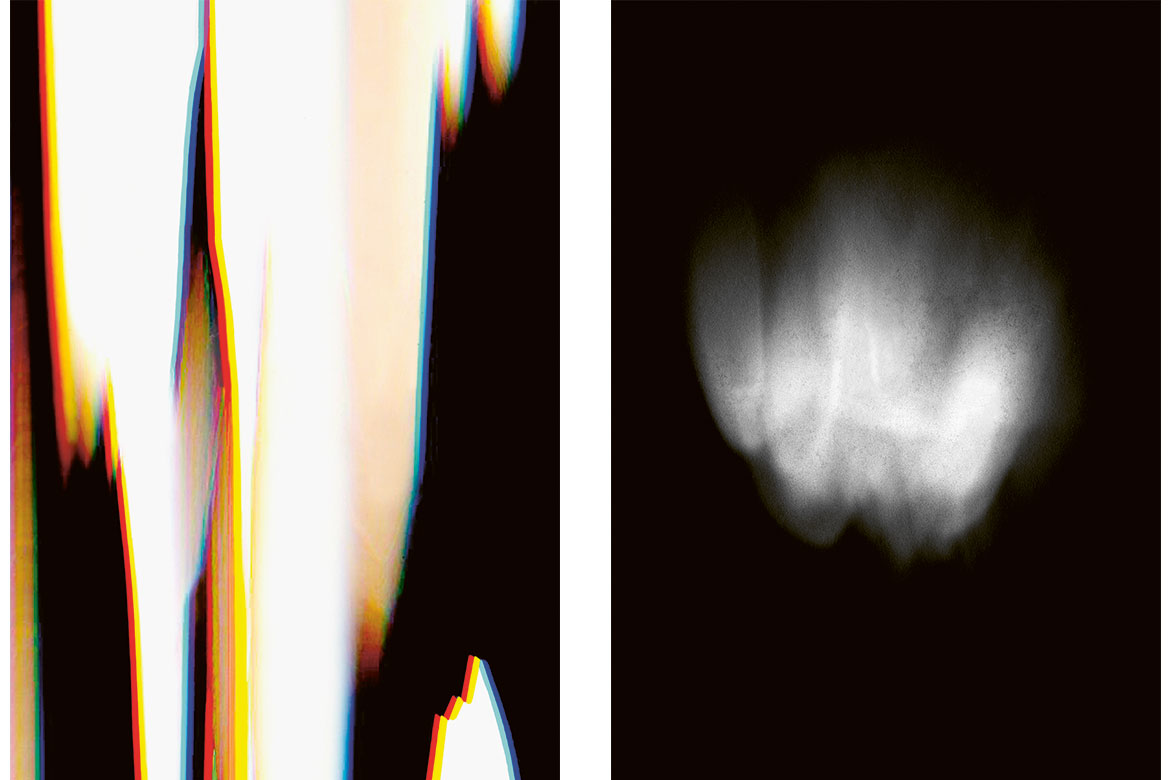

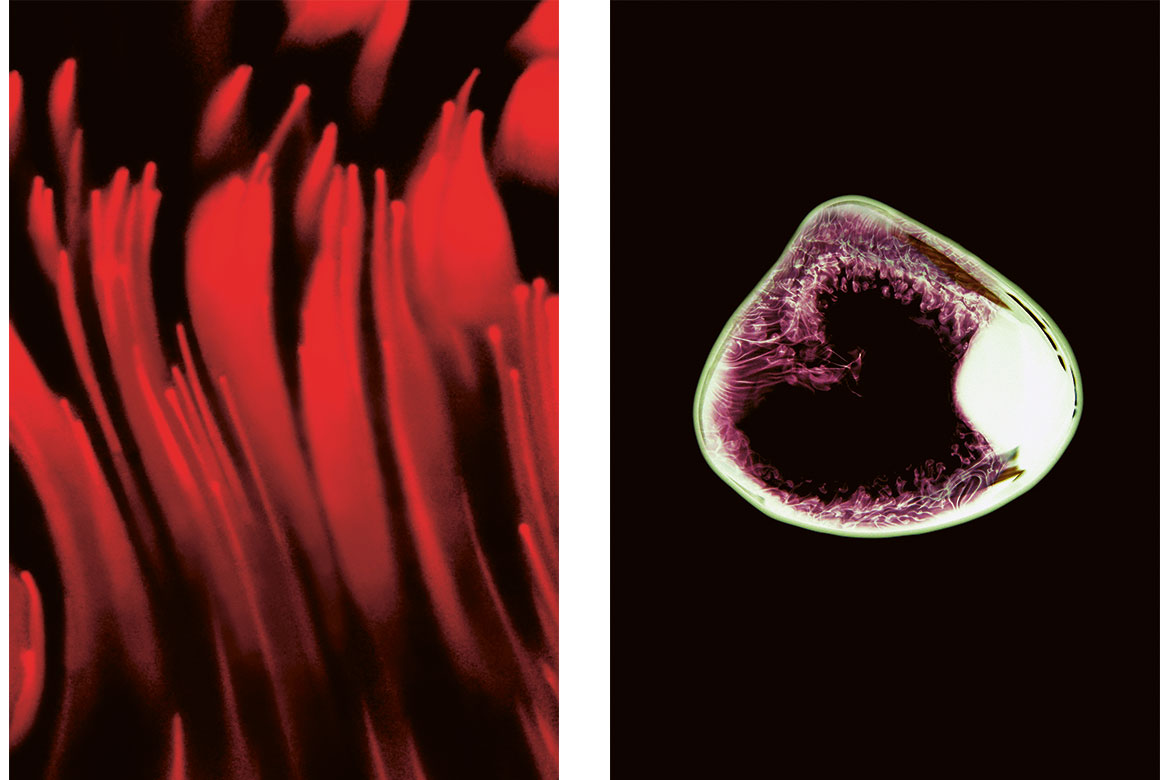

Patientinnen und Patienten beschreiben ihre Schmerzen mit der Dolografie, einer von der Hochschule der Künste und dem Inselspital Bern entwickelten Methode. | Bilder: Affolter/Rüfenacht

Hämmerndes Kopfweh, bohrender Zahnschmerz oder ein Hexenschuss: Wen Schmerzen plagen, der wünscht sich, dass sie so schnell wie möglich wieder verschwinden. Meist tun sie das auch nach kurzer Zeit – doch manchmal werden sie zum ständigen Begleiter. Halten sie länger als drei bis sechs Monate an, spricht man von chronischem Schmerz. Darunter leiden etwa zwanzig Prozent der Schweizer Bevölkerung, in unterschiedlicher Intensität. «Dauerhaft starke Schmerzen beinträchtigen das Leben massiv», sagt Konrad Streitberger, Leiter des Schmerzzentrums am Berner Inselspital.

Hinein in den Teufelskreis

Meist fängt es mit einem konkreten körperlichen Auslöser an, beispielsweise einem Bandscheibenvorfall, einer Nervenverletzung oder einer Krankheit wie multipler Sklerose. Doch chronischer Schmerz entsteht zusätzlich durch psychische und soziale Ursachen, die sich gegenseitig verstärken. «Betroffene geraten in einen Teufelskreis», sagt Streitberger. Durch die Schmerzen bewegen sie sich kaum noch, können nicht mehr arbeiten und entwickeln Depressionen. Das beeinträchtigt ihr Sozialleben, was wiederum die seelischen und körperlichen Qualen steigert.

Links: «Dieses Bild zeigt den Schmerz in meinem Rücken: Ein ziehender Schmerz, welcher vom Nacken bis ins Steissbein ausstrahlt.»

Rechts: «Ein dumpfer, diffuser Schmerz unter der Stirn, der leicht nach oben ausstrahlt.» | Bilder: Affolter/Rüfenacht

Um all diese Faktoren bei der Behandlung mit einzubeziehen, setzen spezialisierte Zentren wie jenes am Inselspital auf einen multimodalen Ansatz – heute der Goldstandard in der Therapie chronischer Schmerzen. Dabei werden die Patienten nicht nur von Ärztinnen, sondern auch von Physiotherapeuten und Psychologinnen betreut. Dennoch gelingt es bei den wenigsten, die Schmerzen um mehr als 30 bis 50 Prozent zu reduzieren. «Es gibt immer mehr komplizierte Fälle, in denen Patienten bereits Opiate in zu hohen Dosierungen einnehmen und bei denen wir mit den aktuellen Therapien nicht weiterkommen», sagt Streitberger.

Deshalb sind neue Behandlungsmöglichkeiten dringend gefragt. Wichtig ist die Entwicklung neuer Medikamente. Denn gängige Schmerzmittel – etwa Ibuprofen, Diclofenac oder bei starken Schmerzen Opiate – sind für Langzeitbehandlungen nicht geeignet, weil sie Nebenwirkungen haben oder abhängig machen können. Oder weil sie schlicht nicht wirken. «Der Grund dafür ist, dass chronische Schmerzen andere neurobiologische Ursachen haben», sagt Isabelle Decosterd, die das Schmerzzentrum am Universitätsspital Lausanne leitet und an der Fakultät für Biologie und Medizin der Universität Lausanne forscht.

Feuer im Nervensystem

Während akuter Schmerz ein wichtiges Warnsignal des Körpers ist, hat chronischer Schmerz diese Funktion verloren. «Er ist nutzlos für den Körper», sagt Decosterd. Er entsteht, wenn akuter Schmerz zu stark ist und zu lange anhält. Das führt zu einer dauerhaften Sensibilisierung und Übererregbarkeit des Nervensystems, sowohl in den peripheren Nerven als auch im Rückenmark und im Gehirn. Es bildet sich eine Art «Schmerzgedächtnis» aus. Reize, die eigentlich nicht weh tun, können dann als schmerzhaft empfunden werden, etwa die Berührung mit einer Feder. Oder ein Schmerz tritt spontan auf, ohne erkennbaren Auslöser.

Links: «Das ist das Gefühl in meinen Beinen: ein nervöser, nach unten ziehender Schmerz.»

Rechts: «Ein statischer, punktueller Schmerz.» | Bilder: Affolter/Rüfenacht

Weltweit versuchen Forschende, neue Wirkstoffe zu finden, die gezielt an bestimmten Schmerzmechanismen ansetzen und die Übererregbarkeit des Nervensystems dämpfen. Ein wichtiger Angriffspunkt sind dabei die schmerzwahrnehmenden Nervenzellen in Haut und Organen, die sogenannten Nozizeptoren. Auch Decosterd und ihr Team testen verschiedene Ansätze, die einen bestimmten Natriumkanal auf den Nozizeptoren blockieren sollen. Das würde die Weiterleitung von Schmerzsignalen unterdrücken und so deren Wahrnehmung im Gehirn verhindern. Ob eine Substanz die gewünschte Wirkung zeigt, testen sie an Ratten und Mäusen, denen bestimmte Nerven durchtrennt wurden, was chronischen Schmerz auslöst. Das von Decosterd entwickelte Tiermodell ahmt chronische Nervenschmerzen beim Menschen nach und wird in der Foschung häufig angewandt.

Marc Suter im Team von Decosterd konzentriert sich neben den Nervenzellen auf deren Begleitzellen, die sogenannten Gliazellen. Diese schütten Botenstoffe aus, welche die Nervenzellen beeinflussen und so zur Chronifizierung von Schmerz beitragen. Wenn es gelänge, ihre Aktivität zu modulieren, würde das neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Denn bisher gibt es noch keine Medikamente, die spezifisch auf Gliazellen wirken.

Einen weiteren Ansatz verfolgen Forschende um Hanns Ulrich Zeilhofer von der Universität Zürich. Sie setzen an der körpereigenen Schmerzdämpfung an. Für diese sorgen inhibitorische Nervenzellen im Hinterhorn des Rückenmarks. Diese schütten die Neurotransmitter Glycin und GABA aus, die wiederum an andere Nervenzellen binden und diese daran hindern, Schmerzsignale ins Hirn weiterzuleiten. Zeilhofers Gruppe sucht nach Substanzen, die genau diesen Mechanismus aktivieren, um Schmerzen zu lindern.

Kein Wundermittel in Sicht

Doch obwohl in Labors weltweit immer wieder vielversprechende Wirkstoffe entdeckt werden, kommen nur wenige neue Medikamente auf den Markt. Denn die meisten zeigen zwar in Tierversuchen eine schmerzhemmende Wirkung, scheitern dann aber in klinischen Studien, weil sie beim Menschen starke Nebenwirkungen haben. Daher komme man allein mit der Suche nach neuen Wirkstoffen nicht weiter, ist Lars Arendt-Nielsen überzeugt, Professor am Zentrum für Neuroplastizität und Schmerz im dänischen Aalborg und Präsident der Internationalen Vereinigung für Schmerzforschung IASP. «Das Wundermittel gegen Schmerzen wird es nie geben», sagt er. Denn zu viele verschiedene Entstehungsmechanismen spielen im Körper eine Rolle, als dass ein einzelnes Medikament die Lösung bringen könnte. Deshalb sei eine umfassende Behandlung wichtig, die auf den jeweiligen Patienten abgestimmt ist.

Hoffnung setzt Arendt-Nielsen daher in eine bessere Diagnostik, um den individuellen Schmerzmechanismus bei jeder Patientin und jedem Patienten herauszufinden. Denn während im einen Fall das Hauptproblem beispielsweise in einer Überaktivierung liegt, kann in einem andern Fall die körpereigene Schmerzhemmung zu schwach sein. Würden Ärzte den individuellen Schmerzmechanismus kennen, könnten sie gezielter als bisher therapieren.

Eine grosse Chance sieht Arendt-Nielsen auch darin, die multimodale Therapie auszubauen und noch stärker auf Bewegungsprogramme und das Selbstmanagement der Patienten zu setzen. Beides ist bereits heute ein wichtiger Bestandteil der Therapie. Ziel ist nicht, die Schmerzen komplett loszuwerden, da dies ohnehin meist nicht gelingt, sondern sie auf ein erträgliches Mass zu reduzieren. «Das wichtigste ist, die Patienten zu aktivieren, damit sie aus ihrem Teufelskreis herauskommen», sagt Streitberger. Die Therapie hilft ihnen, einen andern Umgang mit den Schmerzen zu finden. Dazu gehört zum Beispiel, sich realistische Ziele zu setzen. So wie eine von Streitbergers Patientinnen, deren Wunsch es war, wieder einmal in die Oper gehen zu können. «Das zu erreichen war bereits ein grosser Gewinn an Lebensqualität».

Claudia Hoffmann ist freie Wissenschaftsjournalistin und arbeitet für die WSL in Davos.