REPORTAGE

Wo der Gesellschaft ins Gehirn geschaut wird

Im Labor zur Erforschung neuronaler Systeme des Universitätsspitals Zürich wollen Forschende das soziale Denken einer Person erkennen. Auch mithilfe von Schere, Stein, Papier. Wir spielen mit.

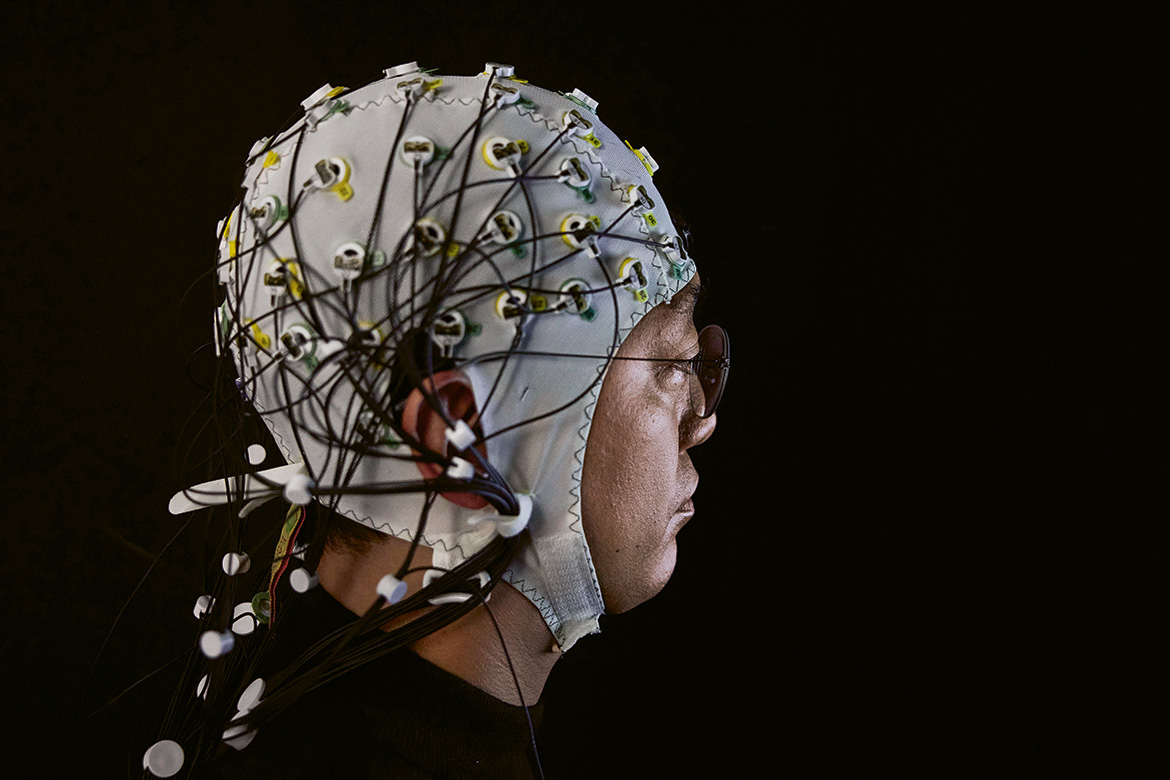

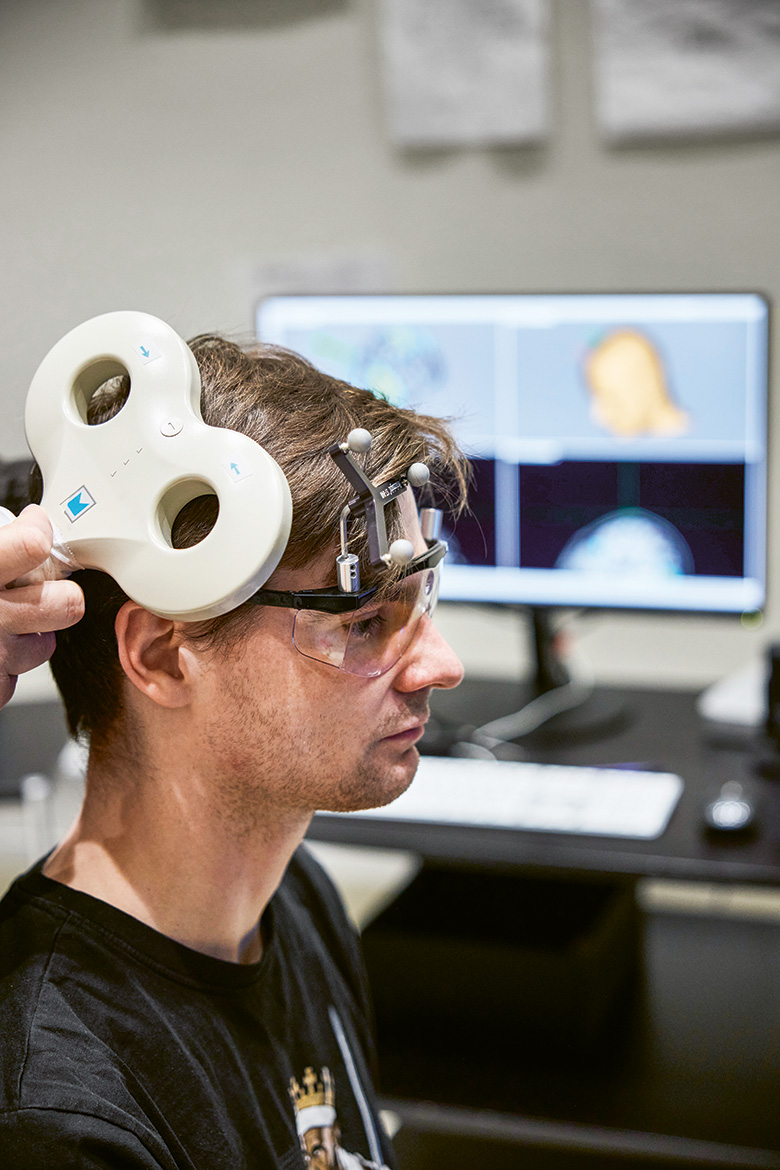

Wenn die Forschenden mit der Magnetspule den frontalen Kortex anregen, dann können die Probanden schneller denken und sich besser in andere hineinversetzen. | Foto: Markus Bertschi

Das Kellergeschoss des Universitätsspitals Zürich ist ein Irrgarten langer und steriler Gänge. Ein Hauch Desinfektionsmittel liegt in der Luft. Da passt die hohe Tür aus Eichenfurnier nicht ins Bild. Sie öffnet sich zu einem Labor, das einem Berghotel gleicht – einfach ohne grandiose Aussicht. «Wir wollen hier das Sozialverhalten untersuchen. Da kann man die Leute nicht einfach in einen dunklen Keller stecken», erklärt Christian Ruff die edle Innenausstattung.

Ruff ist Professor für Neuroökonomie und Entscheidungswissenschaften an der Universität Zürich und Geschäftsführer des Labors zur Erforschung sozialer und neuronaler Systeme. Es wurde 2007 gegründet. Seine Mission: der Gesellschaft ins Gehirn schauen. «Wir wollen verstehen, wie Menschen ticken, damit wir unsere Entscheidungen und die Gesellschaft als Ganzes begreifen können», sagt Ruff. Das nennt sich Verhaltensökonomie.

«Jahrzehntelang haben wir Annahmen über die Gesellschaft getroffen, die vielleicht gar nicht stimmen», führt Ruff weiter aus. Ein Beispiel: Wenn Steuerhinterziehung vom Staat geduldet wird, gibt es automatisch mehr Steuerhinterzieher. Denn warum soll man ehrlich sein, wenn es gar nicht gefragt ist? Ob unser Gehirn tatsächlich so funktioniert, weiss zurzeit niemand. «Darum wollen wir die Gehirnprozesse ergründen, die für unser Handeln verantwortlich sind. Wir wollen harte Fakten schaffen und ein klares Vokabular liefern. So lernen wir vielleicht auch, was Politik, Organisationen und Behörden tun können, damit sich die Menschen anders verhalten.»

Um Sozialverhalten systematisch zu untersuchen, braucht es eine soziale Handlung. Etwas, das einfach ist und sich beliebig oft wiederholen lässt. Im Experiment, das heute Morgen ansteht, ist die Wahl verblüffend: Es ist das Spiel Schere, Stein, Papier. Versuchsleiter Gökhan Aydogan hat gerade eine neue Spielrunde vorbereitet und sechs junge Frauen und Männer einzeln vor einem Bildschirm Platz nehmen lassen.

Die Probanden rekrutieren sich meist aus den Studierenden in Zürich. «Alle bitte S drücken», weist Aydogan sie an. Statt mit den Begriffen Schere, Stein und Papier wird mit den Zahlen Eins, Zwei und Drei gespielt. Die Drei schlägt die Zwei, die Zwei die Eins, und die Eins schlägt die Drei. «Ihr könnt jetzt spielen.»

Andere verstehen, um zu gewinnen

Ist das nicht etwas kindisch? «Nein», findet Aydogan. «Es ist sogar sehr tiefblickend. Denn viele besondere Fähigkeiten unseres Verstandes kommen hier zum Zug. Die meisten Menschen folgen einer bestimmten Strategie oder bestimmten Gewohnheiten. Einer hat beispielsweise eine Vorliebe für die Eins. Eine andere spielt vorwiegend die Zahl, mit der sie beim letzten Mal gewonnen hat. Oder tippt immer eins mehr als die andere Person beim letzten Mal.»

Entscheidend ist, dass sich die Probandinnen in ihr Gegenüber hineinversetzen müssen, wenn sie gewinnen wollen. «Sie müssen verstehen, wie der andere tickt. Das ist eine grundlegende Fähigkeit. Die brauchen wir in unserer Gesellschaft die ganze Zeit, beispielsweise in einer Partnerschaft, aber auch in der Politik, der Schule oder bei Verhandlungen », erklärt Aydogan. Leute, die andere Menschen nicht «lesen» können, verlieren häufiger. Es gibt ein Spektrum: von solchen, die andere hervorragend analysieren können, bis hin zu solchen, die dazu nicht in der Lage sind. Mit dem Versuchsaufbau lässt sich die Bandbreite künstlich erzeugen.

Auf dem Kopf der Probandinnen wird nun eine Magnetspule angebracht. Diese sendet elektromagnetische Wellen mit spezieller Taktfrequenz aus. Mit ihr können je nach Platzierung am Schädel während des Spielens unterschiedliche Gehirnareale stimuliert werden. Beispielsweise der frontale Kortex, der für logisches und analytisches Denken zuständig ist. «Wenn wir ihn anregen, dann können die Leute schneller denken und sich besser in andere hineinversetzen», sagt der Techniker und Laborleiter Marius Moisa. «Die gewinnen dann öfter.»

Mit anderen Worten: Sie werden zum sozialen Superhirn. Aber es geht auch andersrum. Wenn die Stimulation in einem anderen Rhythmus stattfindet, ermüdet das betroffene Gehirnareal. «Diese Probanden können ihr Gegenüber plötzlich nicht mehr so gut lesen und verlieren in der Folge», sagt Moisa.

Aktive Hirnregionen visualisieren

Doch so viele Runden die Teilnehmenden mit der Magnetspule am Kopf auch machen, eines fehlt dabei immer: der direkte Blick ins Gehirn. Hier kommt das Herzstück des Labors zum Zug: ein Magnetresonanztomograf. Erst Anfang Jahr wurde ein brandneues Gerät installiert. «Wir mussten ein paar Wände rausbrechen, um es hineinzubekommen», erinnert sich Ruff. Vom Kontrollzentrum im Nebenraum hat er durch eine Glasscheibe direkten Blick darauf. Eine junge Frau wird auf dem Rolltisch kopfvoran in die Röhre geschoben.

Wenig später erscheint ihr Gehirn in farbigen Auf- und Seitenrissen auf den Bildschirmen im Kontrollraum. Damit die Probandin am Spiel teilnehmen kann, ist ein Bildschirm genau vor ihrem Gesicht installiert. Mit einer Hand kann sie einen Cursor bedienen. «Der Scanner misst den Sauerstoffbedarf der verschiedenen Gehirnareale in Echtzeit. Dadurch sehen wir, wo ihr Gehirn gerade aktiv ist, wenn sie Entscheidungen fällt», erklärt Ruff.

Die Bilder werden anschliessend statistisch ausgewertet. Inzwischen liegen so viele Daten vor, dass sich ein Muster ablesen lässt. «Wir haben quasi einen Fingerabdruck des sozialen Denkens», so Ruff. Er weiss also, welche Areale aktiv sind, wenn sich eine Person in eine andere hineinversetzt. «Wir können anhand des Aktivitätsmusters sogar vorhersagen, wie gut eine Person beim Spiel abschneiden wird.» Die Trefferquote liegt bei stolzen 80 Prozent. In Zukunft möchte Ruff solche Vorhersagen unter anderem bei Kindern zur Abklärung von Lernstörungen anwenden, aber auch etwa beim Autismus-Spektrum.

Ein weiterer Anwendungsbereich ist die Erforschung von Stress. Das Labor zur Erforschung sozialer und neuronaler Systeme steht in der Schweiz und weltweit mit mehreren Forschungsverbünden in Kontakt. «Wir möchten dereinst die Stressresilienz einer Person direkt mit einem Gehirnscan messen können. Dann könnte man schon während der Berufswahl herausfinden, ob man sich als Feuerwehrmann oder Polizistin eignet.»

Doch so weit ist die Forschung noch nicht. «Wir müssen überhaupt erst verstehen, wie unser Gehirn unter Stress funktioniert. Gehen gewisse Dinge besser, oder bekommen wir den berüchtigten Tunnelblick und können nicht mehr richtig denken?»

Um die Probanden im Tomografen zu stressen, greifen die Forschenden zu einem einfachen Trick: Mathematik. Auf dem Bildschirm der Frau im Tomograf erscheinen jetzt Bandwurmaufgaben. Sieben mal neun, das Resultat geteilt durch drei und dann minus vier. Sie bewegt den Cursor zur 17 – gerade noch geschafft! Nach drei Sekunden erscheint bereits die nächste Aufgabe. Schon nach wenigen Minuten fühlt man sich wie nach einem ganzen Tag mit dem nörgelnden Chef im Nacken, der unbedingt will, dass man noch vor Mitternacht drei Laufmeter Akten abarbeitet. So konditioniert nimmt die Probandin nun wieder am Spiel teil.

Korruption besser verstehen

So hochauflösend die Bilder des Tomografen auch sind, für das menschliche Gehirn ist er nicht schnell genug. Die Scans sind zeitlich immer ein paar Sekunden verzögert. «Wir können also gut messen, wo im Hirn bei Entscheidungen Aktivität herrscht, aber zeitlich ist die Methode nicht so genau», sagt Ruff. Hier kommt jetzt die dritte wichtige Komponente des Labors ins Spiel: die Elektroenzephalografie. Mit ihr werden die Gehirnströme in Echtzeit auf die Millisekunde genau gemessen.

Dazu setzt sich die Probandin in einem Nebenraum eine Haube auf, die mit Elektroden gespickt ist. Räumlich sind solche Messungen durch die Schädeldecke zwar schlecht, aber zusammen mit den Bildern des Tomografen ergibt sich ein sehr genaues Abbild der Vorgänge im Gehirn.

«Unsere Forschung kann helfen, gesellschaftliche Prozesse effizienter zu machen», ist Ruff überzeugt. Neben der Berufswahl könnte damit vielleicht auch ethisches Verhalten bei Konsum, Umweltverschmutzung oder Korruption verbessert werden. «Dazu kommt die pathologische Dimension. Depression, Angststörungen, Borderline: Diese Labels sind viel zu ungenau», meint Ruff.

Auch hier müssten die grundlegenden Gehirnmechanismen verstanden werden. «Dann können wir hoffentlich effiziente Therapien anbieten und das Leben der Betroffenen verbessern.» Ein Anfang ist im Untergeschoss des Spitals dank Hotelatmosphäre und modernster Technologie schon mal gemacht.