EDITIONSPROJEKTE

Ein Text ist kein fertiges Werk

Bei Editionen werden die schriftlichen Werke bekannter Autoren gesammelt und aufbereitet. Aktuell werden vermehrt Briefeditionen realisiert. Sie sind schneller abgeschlossen und machen scheinbar Marginales sichtbar.

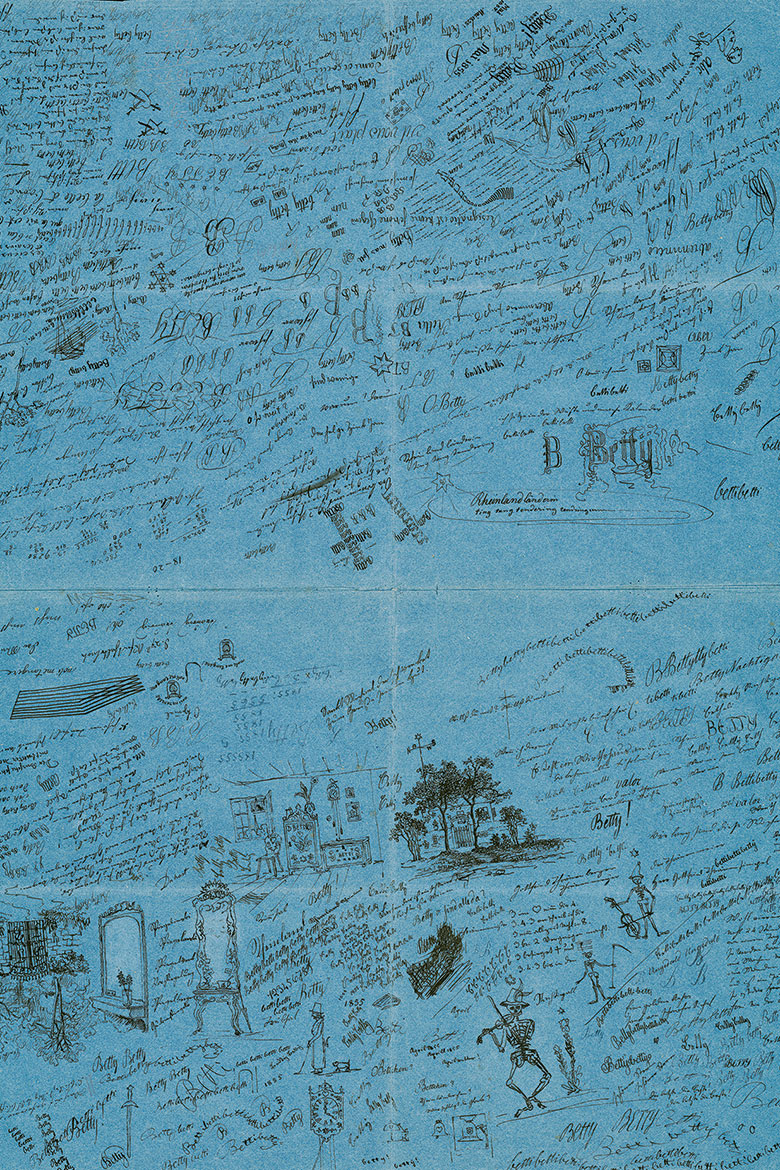

Bei Gottfried Keller wurde auch die Berliner Schreibunterlage (um 1855) zum Textwerk. | Quelle: Handschriftenabteilung der Zentralbibliothek Zürich (Ms. GK 8b)

Als Johannes Kabatek die rund zwanzigtausend Briefe in Umzugskartons in Tübingen das erste Mal sah, wusste er definitiv: Diese Texte sind für die Geschichte der Sprachwissenschaft des 20. Jahrhunderts bedeutsam. Wenigstens ein Teil davon muss unbedingt ediert werden. 2024 war es so weit, nach nur vier Jahren war die «Eugenio-Coseriu- Briefedition» abgeschlossen, die nun online vorliegt. «Der rumänische Gelehrte Eugenio Coseriu hat die Semantik von Uruguay aus via Briefkontakte erneuert», sagt Kabatek. Das habe man zuvor nicht gewusst. Kabatek ist Romanist an der Universität Zürich, er war einer von Coserius Schülern.

Unterstützt vom Schweizerischen Nationalfonds (SNF), hat Kabatek mit einem Team von Forschenden eine pragmatische Edition realisiert, die ohne ausführliche Kommentare auskommt. «Wir haben die Handschriften primär transkribiert», sagt er. Jetzt stehen sie der wissenschaftlichen Gemeinschaft zur Verfügung, wobei die Gruppe auch selber zu den Briefen geforscht hat, denn das Editionsvorhaben war auch ein Forschungsprojekt.

Mit Fehlern verschlimmbessert

Editionen leisten für die Geisteswissenschaften wichtige Grundlagenforschung. Letztlich kreisen sie um die Frage, was ein Text ist beziehungsweise wie er entsteht. Die Editionsphilologie befasst sich damit, wie ein publizierter Text, ob er in Buchform oder digital vorliegt, zustande gekommen ist beziehungsweise welche Fassung aus welchen Gründen die gültige sein soll. Man könnte auch sagen: «Den» Text gibt es nicht. Denn Texte liegen meist in mehreren Varianten vor, ihre Autorinnen und Autoren haben Satzteile gestrichen und eingefügt.

Dies passiert nicht nur bei bekannten Romanen, sondern auch bei Briefen. Manchmal haben Freunde oder die Verlegerin gegen den Willen eines Autors Passagen verändert und sie gar mit Fehlern verschlimmbessert. Wie damit umgehen? Die Editionsphilologie kennt mehrere Schulen. So versucht ein Ansatz, denjenigen Textstand zu rekonstruieren, den die Autorin für den ersten Druck hergestellt hat. Er erschliesst das Werk in der Edition folglich mit mehr oder weniger ausführlichen Kommentaren zum historischen Kontext, zur Entstehung und Rezeption der Texte und zum Leben des Autors.

Eine andere Schule dagegen will die Veränderung des Textes möglichst genau wiedergeben, damit man den Schreibprozess nachverfolgen kann. Kommentare interessieren sie nicht. Im Unterschied zu beiden Varianten möchte eine transkribierende Edition, wie Kabatek sie realisiert hat, einen Text vor allem schnell und einfach zugänglich machen. Zurzeit sind digitale Briefeditionen wie etwa die von Coseriu beliebt. Ihr Korpus ist in der Regel überschaubar – oder durch Selektion relativ einfach überschaubar zu machen –, und sie sind mit bereits vorliegenden Editionsmethoden zu realisieren.

Zudem eröffnen Korrespondenzen Perspektiven auch auf diejenigen Autorinnen und Autoren, die mit dem edierten Autor im Austausch sind. So werden Netzwerke sichtbar und rücken Frauen in den Fokus, die in den klassischen Grosseditionen eher untervertreten sind. Das zeigt etwa die vierbändige Edition der Briefe Julie Bondelis, der Berner Intellektuellen und Patrizierin aus dem 18. Jahrhundert. Der Monolith «Der Autor und sein Werk», der in der Editionslandschaft noch um das Jahr 2000 dominant war, wird so aufgeweicht.

Das bürgerliche 19. Jahrhundert verstehen

«Die Beziehung von Autor und Werk wird heute differenzierter gesehen», erklärt die Zürcher Germanistin Ursula Amrein. Sie war stellvertretende Projektleiterin der 32-bändigen «Historisch-Kritischen Gottfried Keller-Ausgabe». Die Edition wurde 2013 abgeschlossen und erschien schon damals nicht nur in Buchform, sondern auch digital – ein Novum. In rund fünfzehn Jahren realisiert, machte die Flagship-Edition Kellers Werk erstmals in vollem Umfang zugänglich, was für das Verständnis des bürgerlichen 19. Jahrhunderts unverzichtbar ist. Auch Marginales, das nicht dem klassischen Werkbegriff entspricht, findet darin seinen Platz: Korrespondenzen oder Tagebucheinträge können sich als ebenso wichtig erweisen wie ein Hauptwerk.

Editionen adeln einerseits ein Werk. Sie haben andererseits einen konservativen Zug, indem sie die Liste mustergültiger Autoren festschreiben. «Grossprojekte wie die Keller-Edition bilden einen literaturwissenschaftlichen Kanon ab und tragen zugleich zur Kanonbildung bei, das ist halt unumgänglich», sagt Amrein. Umso wichtiger sei es, dass Editorinnen dies reflektierten, findet Amrein. «Es ist wichtig, die Werke bekannter Autoren in allen Facetten zugänglich zu machen. Man darf sich jedoch nicht von der falschen Vorstellung leiten lassen, unbekannte Texte zu entdecken und so Aufmerksamkeit zu erregen.»

Der Fokus bei Editionen müsse auch auf Werken liegen, die wenig Renommee hätten, aber den tradierten Kanon unterlaufen oder erweitern könnten. Und doch dürften die Erwartungen an Editionen nicht zu gross sein. «Diese Herausforderung ist zu bewältigen.»

Der SNF unterstützt seit 2021 einige der sehr langfristig angelegten Grosseditionen nicht mehr. Die Aufgabe übernimmt seither die Schweizerische Akademie der Sozial- und Geisteswissenschaften (SAGW). Der Wechsel verlief nicht ohne Nebengeräusche, manche Geisteswissenschaftler waren verärgert und enttäuscht. Noch vor rund zehn Jahren förderte der SNF nicht nur die Keller-Edition, sondern beispielsweise auch die 2012 abgeschlossene Ausgabe der «Bonstettiana», der Schriften und Briefe Karl Viktor von Bonstettens (37 Bände), die noch immer laufende «Kritische Robert Walser-Ausgabe» (rund fünfzig Bände, geplanter Abschluss 2032) und die «Historisch-kritische Gesamtausgabe von Jeremias Gotthelfs Werken» (rund siebzig Bände, geplanter Abschluss 2038).

Gotthelf in der Schule

So oder so ist die Finanzierung einer Edition jedoch kein Selbstläufer, nicht einmal bei Prestigefiguren wie Keller oder Gotthelf. «Wir wurden zwar vom SNF finanziert, aber das Geld hätte nie gereicht», erklärt Amrein. Die Edition sei von Beginn weg breit abgestützt gewesen, unter anderem auch vom Kanton Zürich. Der Aufwand für die Suche nach möglichen Geldquellen sei gross gewesen.

Mit der Gotthelf-Edition leitet Christian von Zimmermann ein Grossprojekt, das nun vor allem von der SAGW unterstützt wird. Die bisherigen Gotthelf-Ausgaben sind kaum mehr erhältlich, unvollständig und geben die Texte unzuverlässig wieder. «Die Realisierung unseres Projekts, das auch Gotthelfs Briefwechsel umfasst, ist sicher aufwendiger als eine reine Briefedition», sagt der Germanist von der Universität

Bern. Die Zeit, als die Feuilletons der Zeitungen Debattenbeiträge dazu brachten, wie man die Werke von Friedrich Hölderlin, Annette von Droste-Hülshoff und anderen korrekt zu edieren habe, sei zwar vorbei, aber Grosseditionen seien nach wie vor bedeutsam: «Über die Kommentierung haben wir die Möglichkeit, die Autorposition zu dezentralisieren», sagt er. Bei Gotthelf träten in den Kommentaren Personen aus der Unterschicht auf, etwa Dienstbotinnen oder «Landarme», ohne deren Einflüsse der Autor sein Werk so nicht hätte schreiben können.

Wichtig findet von Zimmermann, dass Editionen breit zugänglich sind: «Eine digitale Edition bietet die grosse Chance, Literatur in neuer Form in die Schule zu bringen. Daher sind Zugänglichkeit, Vermittlung und Nutzungsangebote zu stärken.» Mitarbeitende der Gotthelf-Edition besuchen Klassenzimmer und lesen mit den Schülerinnen und Schülern die Texte. Mehr als einmal reifte die Erkenntnis, «dass Texte nicht einfach fertig vorliegen». Die Schüler stossen so via Gotthelf ins Zentrum der Editionsphilologie vor.